诗歌,是千年文明中最为精炼的语言艺术,它以最简洁的文字承载最深厚的情感,当我们轻轻推开诗歌的大门,便踏入了一个充满韵律与意象的世界,这里既有山河壮阔的豪情,也有花前月下的婉约;既有历史烟云的沧桑,也有个人情怀的沉吟。

要真正理解一首诗,首先需要了解它的创作背景,每一首经典诗词都不是孤立存在的,它必然扎根于特定的历史土壤,比如杜甫的《春望》,写于安史之乱期间,长安沦陷的背景下。“国破山河在,城春草木深”这十个字,既描绘了战乱后荒凉的春景,更寄托了诗人对家国命运的深切忧虑,了解这个背景,我们才能体会其中沉痛的情感分量。

诗歌的创作手法犹如画家的画笔,不同的技巧会营造出截然不同的艺术效果,比兴是中国古典诗歌特有的表现方式,“比”是比喻,“兴”是起兴,诗经》开篇的“关关雎鸠,在河之洲”,就是以水鸟和鸣起兴,引出“窈窕淑女,君子好逑”的主题,这种由物及人、由景及情的写法,让情感的表达更加含蓄隽永。

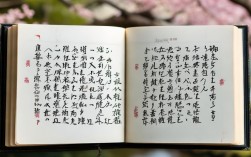

意象的运用是诗歌的另一重要特征,诗人往往通过具体物象来表达抽象情感,这些意象经过历代诗人的反复运用,形成了特定的文化内涵,如月亮象征思乡,杨柳代表离别,梅花寓意高洁,李商隐的“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟”,将多个意象叠加,营造出朦胧迷离的意境,让读者在似懂非懂间感受到独特的美感。

格律是诗歌的音乐性所在,近体诗讲究平仄、对仗、押韵,这些规则不是束缚,而是帮助诗人更好地表达情感的辅助工具,王之涣的《登鹳雀楼》,“白日依山尽,黄河入海流”,平仄相间,对仗工整,读来朗朗上口,与其开阔的意境相得益彰,现代诗歌虽然打破了传统格律,但仍然注重内在的节奏感和音乐美。

理解诗歌的出处同样重要。《诗经》中的作品大多来自民间,反映了周代社会生活的方方面面;《楚辞》则带有鲜明的楚地文化特色,充满了浪漫主义色彩,李白诗歌的豪放飘逸与盛唐的开放包容息息相关,而李清照后期词的沉郁哀婉,则与北宋灭亡、流离失所的经历密不可分。

品读诗歌需要掌握正确的方法,首先应当反复吟诵,感受其音韵之美;其次要逐字逐句地解读,理解字面意思;然后要结合作者生平和时代背景,体会深层情感;最后要调动自己的生活体验,与诗歌产生共鸣,比如读苏轼的《水调歌头·明月几时有》,如果了解他当时与弟弟苏辙七年未见的背景,就能更深刻地理解“但愿人长久,千里共婵娟”中蕴含的兄弟情深。

在现代社会,诗歌依然具有不可替代的价值,它不仅能提升我们的语言表达能力,更能丰富我们的精神世界,当我们面对美景时,不再只是说“真美”,而能想起“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”;思念远方亲人时,不再只是感到难过,而能体会“海上生明月,天涯共此时”的深远意境。

诗歌的大门永远向每一个热爱美、追求精神滋养的人敞开,在这个快节奏的时代,不妨放慢脚步,每天花一点时间读一首诗,让这些经过时间淬炼的文字,为生活增添一份诗意,当我们真正走进诗歌的世界,会发现它不仅是文学的精华,更是智慧的结晶,能够引领我们抵达语言所能表达的最美境界。