秋日来临,天地间仿佛铺开一张巨大的画布,金黄的银杏、火红的枫叶、沉甸甸的稻穗,共同勾勒出季节的轮廓,这般景致,自古便是诗人灵感的源泉,当我们漫步林间,脚踏沙沙作响的落叶时,是否曾想过——千年前的文人墨客,是如何将眼前的秋色化为笔下的永恒?

秋日诗语的千年回响

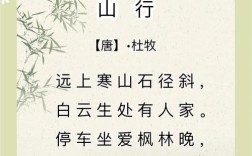

中国古典诗歌中,秋日题材占据着独特地位,从《诗经》的“蒹葭苍苍,白露为霜”开启悲秋传统,到唐代杜牧的“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”展现秋日绚烂,无数经典作品如同时光胶囊,封存着古人对季节的细腻感知。

王维《山居秋暝》中“空山新雨后,天气晚来秋”勾勒出雨后秋山的清新,苏轼《赠刘景文》中“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时”则道出秋日另番生机,这些诗句不仅描绘自然景观,更承载着作者的情感与哲思。

创作背景:时代镜像中的个人情怀

理解一首秋景诗,需将其放回创作的历史语境,杜甫《登高》中“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”写于安史之乱后,个人漂泊与家国忧思交织,使得笔下的秋色格外苍凉,而刘禹锡《秋词》中“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝”则展现诗人豁达胸襟,打破传统悲秋框架。

创作背景如同钥匙,能打开诗歌的深层意蕴,社会环境、个人遭遇、时代精神,这些因素共同塑造了诗人观察秋景的独特视角,也让同样的秋色在不同诗人笔下呈现出千姿百态。

艺术手法:秋意的多重表达

古典诗词中的秋景描写,运用了丰富多样的艺术手法。

意象选择上,诗人常选取具有典型秋日特征的物象——明月、秋风、落叶、菊花、大雁等,张继《枫桥夜泊》中“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”,通过多重意象叠加,营造出凄清孤寂的秋夜氛围。

修辞运用上,比喻、拟人、夸张等手法让秋景更生动,李煜“无言独上西楼,月如钩”以钩喻月,形象贴切;秦观“漠漠轻寒上小楼”赋予寒意行动能力,使诗句灵动非常。

结构安排上,古典诗词讲究起承转合,马致远《天净沙·秋思》中“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马”连续九个名词排列,看似简单堆砌,实则精心构架,一幅萧瑟秋景图跃然纸上。

意境营造:超越物象的美学追求

中国古典诗词不止于状物写景,更追求意境营造,意境是情景交融所形成的艺术境界,能引发读者无限遐想。

王勃《滕王阁序》中“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”描绘的不仅是眼前景致,更是一种天人合一的哲学境界,陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”则通过秋日物象,表达超然物外的精神追求。

意境的深浅往往决定诗歌的艺术高度,浅者止于描摹,深者则能透过物象,触及生命本质与宇宙奥秘。

现代应用:秋诗入生活的多种方式

古典秋景诗非尘封古董,它们能在现代生活中焕发新生。

文学创作中,秋景诗提供丰富意象库与情感模式,写作时借鉴古典诗词的秋日描写,能为作品注入文化底蕴与诗意。

艺术鉴赏时,了解秋景诗可提升审美能力,欣赏一幅秋景画、一首秋日乐曲时,若有相关诗词储备,便能获得更丰富的审美体验。

日常生活中,秋景诗也能增添情趣,布置家居、设计庭院、甚至选择服饰时,从古典诗词中汲取灵感,能让生活更具诗意,教育领域,秋景诗是传统文化教育的优质素材,通过季节变化引入诗词学习,既自然又深刻。

品读之道:进入秋诗世界的路径

要深入理解秋景诗,需掌握适当方法。

反复诵读是基础,诗歌的韵律美、节奏感需通过朗读才能充分体会,在秋日庭院或公园中诵读相关诗词,会有特别感受。

了解诗人生平与创作背景至关重要,同一秋景,因诗人处境不同,表达的情感也各异,知人论世,是理解诗歌的重要途径。

把握意象象征意义,中国古典诗词中,许多意象有固定象征意义——明月常思乡,秋风多愁绪,菊花喻高洁,了解这些,能更准确把握诗歌内涵。

结合自身体验,读诗不仅是理解古人,也是认识自己,在相似秋景中体会诗句,会产生独特感悟,让古典诗歌与个人生命经验相连。

秋日将逝,冬日渐近,但那些被诗句定格的秋景,却永远鲜活,下次遇见秋色,不妨轻声吟诵几句古诗,或许能看见不一样的风景,感受跨越时空的情感共鸣,诗歌的魅力,正在于它能将个人瞬间体验升华为永恒人类情感,让不同时代的灵魂在美好诗句中相遇。