诗歌,如同一座神秘的园林,我们常常在门外窥见其内的繁花似锦,却未必知晓通往其深处的曲径,它并非遥不可及的阳春白雪,而是凝结了人类最精微情感与智慧的语言结晶,就让我们一同推开这扇门,探寻几个关键的维度,从而更深入地理解诗歌,感受其永恒的魅力。

溯源:从时光深处走来的韵律

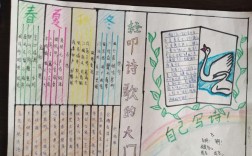

诗歌的起源,几乎与人类文明同步,它最初并非书斋里的产物,而是源于先民最质朴的生活与情感表达,中国最早的诗歌总集《诗经》,其中的“风”便源自周代十五个地区的民间歌谣。“关关雎鸠,在河之洲”,这朗朗上口的诗句,起初很可能就是劳动或爱情时的即兴歌唱,这些作品大多没有留下具体作者的名字,它们是集体创作的成果,是时代声音的回响。

与之相对,“雅”和“颂”则更多与宫廷宴享、宗庙祭祀相关,体现了诗歌在早期社会中的仪式与教化功能,了解诗歌的出处,就如同了解一粒种子的原生土壤,我们知道《古诗十九首》诞生于动荡的东汉末年,便能更深切地体会其中“人生天地间,忽如远行客”的苍茫与哀愁;我们清楚词牌如“菩萨蛮”、“凉州词”最初是来自西域的曲调,便能想象它曾在丝路之上,伴着胡乐翩翩起舞的盛景,这种溯源,让我们看到诗歌与时代脉搏、地域文化的紧密相连。

知人:藏在文字里的灵魂印记

“诗言志,歌永言。”当诗歌开始与特定作者紧密关联时,解读作者的生平与思想,就成为解锁诗歌内涵的一把关键钥匙,诗人的个人经历、性格气质乃至政治理想,都会在其字里行间留下深刻的烙印。

以宋代文豪苏轼为例,他的一生波澜壮阔,屡遭贬谪,如果我们不了解他因“乌台诗案”被贬黄州的背景,读《念奴娇·赤壁怀古》时,或许只看到“大江东去”的壮阔,却难以品味“多情应笑我早生华发”这句中,那壮志未酬与自我超脱之间的复杂纠葛,正是黄州的困顿,淬炼出苏轼旷达的胸襟,使他的作品达到了“也无风雨也无晴”的哲学高度。

同样,读杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,若不联系他身处安史之乱前后,亲眼目睹唐朝由盛转衰的历程,便无法感知这十个字所承载的千钧重量与深沉悲悯,诗人用生命写诗,他们的作品就是其灵魂的自传,知人论世,是走进诗歌情感核心的必经之路。

探境:时代洪流与个人心曲的交响

创作背景是连接“出处”与“作者”的桥梁,它既包括宏大的时代背景,也涵盖诗人写作时具体的心境与契机,一首诗的诞生,往往是外部环境与内心世界剧烈碰撞的火花。

南唐后主李煜的词,便是一个极致的例证,他在亡国前写的词,如“红锦地衣随步皱”,多是宫廷享乐、男女情爱的浮华描摹,而一旦国破家亡,沦为阶下囚,他的词风陡然巨变,“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。”这无尽的哀愁,是个人命运与家国巨变双重碾压下的血泪之作,没有“故国不堪回首月明中”的惨痛经历,就不会有词帝李煜的千古绝唱。

另一个例子是南宋诗人陆游,他的《示儿》“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”,其炽热的爱国情怀,必须放置在宋金对峙、中原沦丧的特定历史背景下,才能被完全理解,这首诗不仅是给儿子的遗嘱,更是一个时代民族悲愿的缩影,探究创作背景,能让我们穿越时空,与诗人当时的呼吸同频共振。

品鉴:感受语言艺术的精妙

理解了诗歌的“前世”,我们该如何在今日“使用”或欣赏它呢?这里的“使用”,并非功利性的应用,而是学会调动感官与心智,去品味其艺术手法,从而获得审美享受。

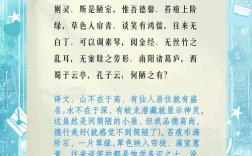

意象与意境: 意象是融入了诗人主观情感的客观物象,月亮”本身是一个物象,但在李白笔下,“举头望明月,低头思故乡”中的月,就成了思乡的意象,诗人通过组合一系列意象,营造出一种可供读者沉浸和回味的艺术境界,这便是意境,读王维的“大漠孤烟直,长河落日圆”,寥寥十字,便用几个典型的边塞意象,构建出雄浑壮阔而又苍凉孤寂的意境。

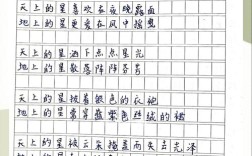

韵律与节奏: 诗歌是音乐性的文学,古典诗词的平仄、对仗、押韵,现代诗歌的节奏、分行,都是其音乐性的体现,平仄的交错如同音乐的旋律,带来听觉上的美感,押韵则构成回环往复的韵律,易于吟诵和记忆,细心聆听诗歌的声音,能更好地感受其情感起伏。

修辞与象征: 诗人善用各种修辞手法来增强表现力,比喻让抽象变得具体(“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”),拟人赋予万物情感(“感时花溅泪,恨别鸟惊心”),而象征,则是通过某一特定形象,来表达一种深远的思想或情感,屈原以“香草美人”象征高洁的品格,便是典范。

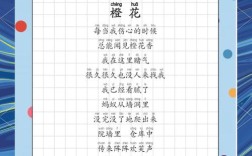

凝练与空白: 诗歌语言极度凝练,“言有尽而意无穷”,它常常省略关联词语,跳跃性极强,在字句之间留下大量“空白”,这要求读者调动自身的想象力和生活经验去填补、去再创造,正是这种参与感,使得读诗成为一种高度个人化且充满发现乐趣的体验。

诗歌的秘密,并非一套僵化的规则,而是一种活的、需要用心去对话的智慧,它教会我们如何用最精炼的语言,捕捉最微妙的情思;如何在有限的文字中,开辟出无限的精神空间,当我们掌握了这些解读的路径,便不再是园林外的旁观者,而是能够步入其中,与千年前的诗魂对话,与万物共情的同行者,这份穿越时空的共鸣与美感,正是诗歌赐予我们最珍贵的礼物。