诗歌,是语言凝练出的星火,是情感淬炼后的结晶,它穿越千年时光,至今仍能叩击心扉,予人启迪与慰藉,理解一首诗,如同开启一扇通往另一个时代与心灵的门,这过程需要我们探寻其根源,体察其匠心,并最终将其内化为自身修养的一部分。

溯源:从字句间探寻诗的根系

每一首流传下来的诗篇,都非无根之木,它的诞生,深深植根于特定的土壤,这土壤,便是其出处与创作背景。

所谓出处,首先指诗歌的载体与流传,它可能辑录于《全唐诗》这样的断代总集,也可能散见于《乐府诗集》这类专题汇编,或是收录于诗人个人的别集如《杜工部集》,了解出处,是对诗歌进行文本校勘与真伪考辨的基础,确保我们所读所感,是历经淘洗后的真金。

比出处更鲜活的是创作背景,这背景是时代洪流与个人际遇的交织,读杜甫的“国破山河在,城春草木深”,若不将其置于安史之乱后长安沦陷的悲凉图景中,便难以深切体会那字里行间的沉痛与坚韧,读苏轼的“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”,若不知其乃经历“乌台诗案”贬谪黄州后的抒怀,便难以领悟那份超越荣辱得失的豁达,背景如同诗的经纬,编织出文本的深度与温度,诗人的生平、思想、彼时的心境与具体的事件,共同构成了解读诗歌的密钥,脱离背景的解读,往往易流于肤浅的臆断。

观人:在诗行里照见作者的灵魂

“诗言志,歌永言。”诗歌是作者精神世界的直接投射,知人论世是解读诗歌的重要途径。

作者的生平轨迹、思想核心、艺术追求,乃至其性格气质,都会在诗作中留下深刻烙印,李白的诗风飘逸豪放,与他道家思想的浸润、仗剑远游的经历密不可分;王维的诗境空灵禅寂,则与他精研佛理、半官半隐的生活状态息息相关,了解作者,并非简单地将诗句与生平事件机械对应,而是为了更细腻地把握其情感模式与思维特质,理解他为何在此情此景下,选择这样的意象与表达。

有时,诗中的情感是复杂甚至矛盾的,这正是作者内心世界的真实映照,陶渊明既有“采菊东篱下”的闲适,也有“刑天舞干戚”的猛志;辛弃疾既有“醉里挑灯看剑”的激越,也有“天凉好个秋”的沉郁,这些矛盾统一于作者完整的人格之中,使得诗作更具人性的张力与厚度。

析法:领略诗歌艺术的匠心独运

诗歌之所以为艺术,在于其运用了独特的表现手法,营造出丰富的审美效果,掌握这些方法,能提升我们的鉴赏能力与表达水平。

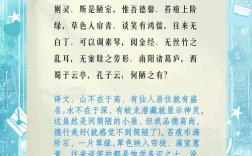

意象与意境是诗歌的核心构建,意象是融入主观情感的客观物象,如“明月”、“杨柳”、“长亭”,一系列意象经诗人精心组合,便营造出可供读者沉浸与遐想的意境——或苍茫,或婉约,或孤寂,或雄浑。

修辞手法则让表达熠熠生辉,比喻化抽象为具体(“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”);拟人赋予事物以情态(“感时花溅泪,恨别鸟惊心”);对偶形成整齐和谐之美(“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”);用典则借古事抒今情,言简义丰,诗歌讲究韵律节奏,平仄交错,押韵回环,读来朗朗上口,富有音乐美。

这些手法并非孤立运用,而是服务于情感的表达与意境的营造,高超的诗人能使其浑然天成,不见斧凿之痕。

致用:让古典诗意滋养现代生命

学习诗歌,最终是为了“用”,这“用”并非功利性的直接套用,而是将其精神与美学融入生活,提升生命的质感。

诗歌是情感教育的珍贵资源,它教会我们如何命名和安放那些复杂幽微的情绪,当我们思乡时,可以吟咏“露从今夜白,月是故乡明”;当我们面对挫折时,可以汲取“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的力量;当我们领略自然之美时,可以共鸣于“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的画卷,诗歌让我们的情感表达更精致、更深刻。

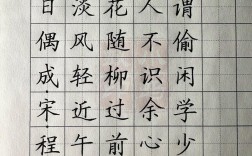

诗歌也是锤炼语言与思维的磨刀石,其凝练性要求我们字斟句酌;其跳跃性启发我们联想想象;其含蓄性培养我们体味言外之意的能力,经常阅读与品味诗歌,能有效提升语言的敏感度与思维的灵动性。

更进一步,诗歌能为我们提供一种观照世界、安顿自我的哲学视角,陶渊明诗中的田园,不仅是一种生活场景,更是一种对抗世俗异化、寻求精神自由的价值选择,苏轼诗词中的“旷达”,则是一种在逆境中保持精神超脱与生活情趣的人生智慧,这些穿越时空的智慧,能为身处现代喧嚣中的我们,提供一份难得的精神清凉与定力。

诗歌并非陈列于博物馆的化石,它是依然跳动着的文化心脏,由溯源而观人,由析法而致用,这是一个逐步深入、最终反哺自身的过程,当我们真正读懂一首诗,我们不仅理解了古人,也在某种程度上丰富和照亮了自己,让诗歌的泉水,持续浇灌我们或许已有些干涸的心田,这或许是在这个时代,我们与自己文化血脉保持联系的最优雅方式之一。