诗歌,是语言凝练而成的露珠,折射着人类情感的万千光华,在中国文学的广袤原野上,古典诗词如同生生不息的小草,看似平凡,却拥有穿透时间的力量,它们不依赖于恢弘的叙事,往往在简洁的文字间,蕴含着足以撼动心灵的深邃意境。

古典诗词的源流与脉络

中国诗歌的源头,可以追溯到远古的《诗经》。《诗经》收录了自西周初年至春秋中叶的诗歌,共三百零五篇,分为“风”、“雅”、“颂”三部分,风”是来自十五个不同地区的民间歌谣,是当时社会生活的直接反映,风格质朴,情感真挚,如同原野上最早破土而出的草芽,奠定了中国诗歌以抒情为主的传统,其“赋、比、兴”的表现手法,更成为后世诗歌创作的圭臬。

紧随其后的是以屈原为代表的《楚辞》,与《诗经》的集体创作、北方写实风格不同,《楚辞》是南方楚地文化的瑰宝,充满了浪漫的想象、瑰丽的辞藻和强烈的个人情感宣泄,屈原的《离骚》开创了“骚体”,将个人命运与国家兴衰紧密相连,极大地拓展了诗歌的表现领域和情感深度,如果说《诗经》是平原上的草甸,楚辞》便是山林间的幽兰,散发着孤高而芬芳的气息。

至唐代,诗歌迎来了它的黄金时代,律诗和绝句的形制在此时得以完全确立并臻于完美,李白以其天马行空的想象和豪放不羁的个性,被誉为“诗仙”,他的作品如《蜀道难》、《将进酒》,充满了盛唐的磅礴气象与自由精神,杜甫则深植于现实土壤,其诗作深刻反映了安史之乱前后的社会动荡与民间疾苦,被尊为“诗圣”,他的“三吏”、“三别”等作品,体现了儒家知识分子的深沉忧患意识,王维、孟浩然等人的山水田园诗,则在山水中参禅悟道,意境空灵,展现了诗歌的另一种美学维度。

宋词是继唐诗之后的又一高峰,词最初是配合燕乐演唱的歌词,句式长短不一,故又称“长短句”,这种形式更适于表达细腻、婉转、复杂的心绪,柳永拓宽了词的题材,使之更贴近市井生活;苏轼则“以诗为词”,打破了词的题材限制,开创了豪放词风,《念奴娇·赤壁怀古》、《水调歌头·明月几时有》皆是旷世名篇,女词人李清照前期词作风清新明快,后期则因家国沦丧、颠沛流离而变得沉郁苍凉,其词作是个人命运与时代悲剧的交响。

创作背景与作者心境的交融

理解一首诗词,绝不能脱离其创作背景与作者的生平境遇,诗人的笔触,总是受制于其所处的时代氛围、个人遭遇和即时心境。

读杜甫的《春望》,“国破山河在,城春草木深”,只有将其置于安史之乱中长安沦陷的背景下,才能深切体会那种山河依旧、世事全非的沉痛与物是人非的感慨,诗人的个人命运与国家的命运在此刻紧密交织,使得诗句具有了超越个人的史诗般的力量。

再如,李煜后期的词作,如《虞美人·春花秋月何时了》,其“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”的浩渺哀愁,正是源于他从一国之君沦为阶下之囚的巨大人生落差,亡国之痛与个人悔恨,共同酿造了这杯凄苦的词酒,也让他的艺术成就达到了前所未有的高度。

同样,了解了苏轼因“乌台诗案”被贬黄州的经历,再读他的《定风波·莫听穿林打叶声》,竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生”的旷达与洒脱,便不仅仅是文字上的潇洒,更是一种在人生绝境中完成的精神超越,背景知识为诗句注入了灵魂,让千年前的文字在今天依然能与我们产生深刻的共鸣。

品读与运用诗词的艺术

对于现代人而言,如何品读和运用古典诗词,是一门值得深究的学问。

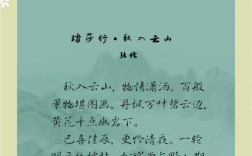

品读之道,在于“入乎其内,出乎其外”。 首先要“入”,即沉浸到文本中去,通过反复吟诵,感受其音韵之美、节奏之妙,继而通过字词释义、典故解析,理解其字面意义,更重要的是,要调动自身的想象力,在脑海中构建诗歌所描绘的画面,体会诗人彼时彼刻的情感律动,其次是“出”,即与文本保持一定的审美距离,进行理性的分析和评判,思考这首诗运用了哪些艺术手法?它在文学史上的地位如何?它表达了怎样一种具有普遍性的人类情感?

运用之妙,在于“融会贯通,自然贴切”。 在现代写作与言谈中引用诗词,是提升文采、增加内涵的有效方式,但关键在于“恰如其分”,让诗词成为你表达思想的有机组成部分,而非生硬地堆砌,在表达坚韧不拔的意志时,可以用“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”;在形容豁达心境时,可以引用“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”,诗词的化用,应如盐溶于水,知其味而不见其形。

核心表现手法浅析

古典诗词之所以拥有永恒的魅力,与其精妙的艺术表现手法密不可分。

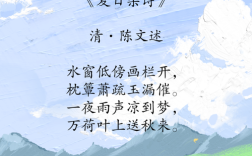

意象与意境: 意象是融入了主观情感的客观物象,如“月亮”代表思乡,“杨柳”象征离别,多个意象组合,便构成一种能引发读者联想和情感的境界,这便是意境,马致远的《天净沙·秋思》通过一系列密集的意象,营造出萧瑟苍凉的意境,将游子愁思表达得淋漓尽致。

象征与用典: 象征是通过特定形象暗示更深层的思想或情感,如于谦《石灰吟》以石灰象征坚贞不屈的品格,用典则是引用历史故事或前人诗句,以简驭繁,丰富内涵,辛弃疾的词作便以善用典故著称,使其词意蕴深厚。

虚实相生与动静结合: 这是中国古典美学的重要原则,诗歌创作讲究虚实结合,留有空白,让读者参与再创造,如王维的诗,“空山不见人,但闻人语响”,以“人语响”之实写“空山”之虚,更显山之幽静,动静结合则能打破画面的呆板,如“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”。

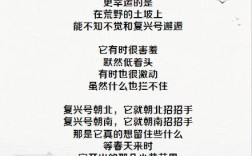

古典诗词并非博物馆中的陈列品,它们是活的、有温度的生命体,每一次真诚的阅读,都是一次与古人的对话;每一次恰当地运用,都是让传统文化在当代生活中焕发新的生机,它们如同岁岁枯荣的小草,根系深扎于民族的沃土,只要春风拂过,便能绽放出新的绿意,在喧嚣的现代社会中,这些凝练的诗句,或许正可以为我们提供一方宁静的精神栖息地,让我们在跨越千年的共鸣中,找到情感的慰藉与文化的认同。