诗歌,是人类心灵最精微的震颤,是语言被赋予韵律与灵魂的奇迹,它穿越千年时光,至今仍能叩击我们的心扉,引发深远的共鸣,这份共鸣的源头,便是对诗歌本身深入的理解——如同品茗,知其产地、制艺,方能更真切地感受那一缕回甘,让我们一同探寻诗歌的脉络,从它的诞生到绽放。

溯源:诗歌的出处与流变

诗歌并非凭空而来,它深深植根于特定的文化土壤与历史语境,中国诗歌的源头,可上溯至远古先民的劳动号子与祭祀颂歌,《诗经》便是这片沃土上结出的第一颗璀璨果实。“关关雎鸠,在河之洲”,这来自黄河流域的吟唱,奠定了中国诗歌现实主义与风雅精神的传统。

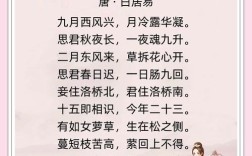

随着时代更迭,诗歌的形态与内涵不断流变,楚地巫风孕育了屈原瑰丽奇崛的《楚辞》;汉代乐府诗采撷民间歌谣,叙事性增强;至唐代,格律诗臻于完善,成为一座高峰;宋词则倚声而歌,更富音乐性与细腻情感,每一时代的诗体,都是当时社会风貌、思想潮流与语言习惯的结晶,了解一首诗的出处——它属于哪个朝代、何种诗体、收录于哪部总集或别集——便是握住了进入其世界的第一把钥匙。

知人:作者的生命与情怀

“诗言志,歌永言。”诗歌是作者生命体验与精神世界的投射,解读诗歌,必须“知人论世”,李白的飘逸豪放,与他漫游天下、渴望建功立业的盛唐士人心态密不可分;杜甫的沉郁顿挫,则浸透了安史之乱中家国破碎、民生多艰的血泪,若不了解苏轼历经乌台诗案、屡遭贬谪而愈趋旷达的人生轨迹,便难以深切体会“一蓑烟雨任平生”背后的超然与坚韧。

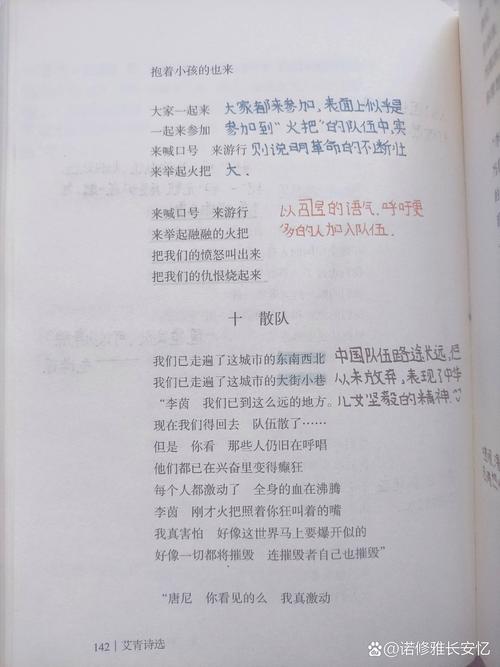

作者的生平际遇、思想观念、艺术追求,乃至其创作此诗时的具体境况(是羁旅途中、送别宴上,还是独处书斋),都如同密码,隐藏于字句之间,将这些信息与文本相互参照,诗歌的形象便会从平面的文字站立起来,成为一个有温度、有呼吸的生命体。

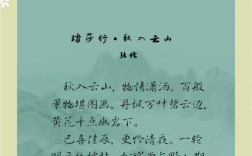

探境:创作背景的深意

创作背景是诗歌得以诞生的具体时空与直接动因,它可能是一个宏大的历史事件,如刘禹锡《乌衣巷》对六朝兴衰的感慨;也可能是一次具体的个人经历,如柳宗元《江雪》中那份身处贬所、孤寂不屈的心境;还可能是一次即景生情,如王维《山居秋暝》对终南山水秋夜清幽的瞬间捕捉。

背景如同画面的底色,决定了诗歌情感的基调与思想的深度,读杜甫的《春望》,若不明了其创作于长安沦陷、诗人被俘的至德二年春天,便无法感知“国破山河在,城春草木深”句中那种巨大悲痛与深沉无奈交织的复杂力量,背景知识帮助我们穿越时空,设身处地,与诗人共情。

赏艺:表现手法的精妙

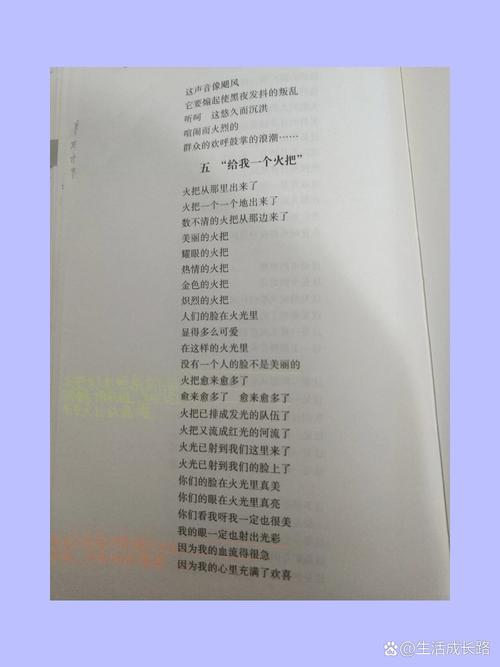

诗歌是语言的艺术,其魅力极大程度上依赖于精妙的表现手法,这些手法是诗人锻造意象、营造意境、传递情感的技艺。

- 意象与意境:诗人常选取客观物象(意象),如“明月”、“孤舟”、“落花”,注入主观情感,组合成情景交融、富有韵味的艺术境界(意境),马致远的《天净沙·秋思》便是通过密集意象的并置,勾勒出苍凉萧瑟的秋郊夕照图,传达出天涯游子的断肠之思。

- 赋、比、兴:这是中国诗歌传统的核心手法。“赋”是直陈其事;“比”是打比方,如“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”;“兴”是先言他物以引起所咏之词,如《诗经》开篇以雎鸠和鸣起兴,引出对淑女的思慕。

- 修辞与格律:对仗、夸张、拟人、用典等修辞手法增强表现力;平仄、押韵、节奏等格律要求则赋予诗歌音乐美,律诗中间两联的严谨对仗,词中长短句式的错落有致,都是形式与内容完美结合的体现。

掌握这些手法,如同获得一副精密的透镜,能让我们更清晰地看见诗人如何将寻常文字点石成金,构筑起恢弘或幽微的诗意殿堂。

致用:诗歌的当代价值与使用方法

古典诗歌并非博物馆中的陈列品,它活在当下,具有永恒的现代价值,它可以是情感的慰藉,失意时读李白“天生我材必有用”,能获得激荡;孤独时品张若虚“江畔何人初见月?江月何年初照人”,可得到哲思的抚慰,它可以是审美的陶冶,长期浸润于“大漠孤烟直,长河落日圆”的壮阔,或“细雨鱼儿出,微风燕子斜”的纤巧,能提升我们对自然与生活的感知力与品味。

在生活中使用诗歌,并非一定要创作,它可以是一种修养方式:

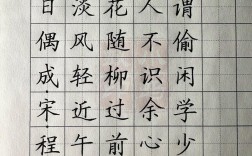

- 沉浸式诵读:放声朗读,感受其音韵节奏,让诗歌通过声音直抵内心。

- 情境化联想:旅行至长江,可吟咏“孤帆远影碧空尽”;望见明月,可遥想“海上生明月,天涯共此时”,让诗歌成为连接眼前景与千年情的桥梁。

- 创造性转化:将诗歌的意境或哲理,融入书法、绘画、音乐创作,乃至日常的文案、设计之中,赋予现代生活以古典的韵味与深度。

诗歌的渴望,本质上是人类对真、善、美永恒不懈的渴望,它渴望被理解,渴望被传承,更渴望在每一个时代的心灵中重新活过,当我们不再仅满足于背诵名句,而是愿意花时间去了解一首诗从何处来,由何人作,因何而发,又凭借何种艺术力量打动我们时,我们便真正回应了这份渴望,我们与千百年前的诗人,便完成了一次跨越时空的握手,在精神的原乡相遇,这份相遇所带来的滋养与启迪,将是任何技术都无法替代的宝贵财富,让诗歌的韵律,继续在时代的脉搏中跳动。