中国现代诗歌网致力于呈现诗歌的深邃魅力与时代价值,让每一行诗句在当代语境中焕发新生,诗歌作为语言艺术的精粹,其创作与鉴赏需建立在系统认知基础上,我们将从源流脉络、创作机制到解读方法展开探讨。

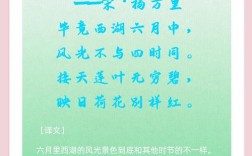

诗歌的源流与演变 中国现代诗歌的根系深植于古典诗词传统,从《诗经》的“蒹葭苍苍”到楚辞的“路漫漫其修远兮”,从唐诗的明月光到宋词的杨柳岸,这些经典不仅构建了汉语诗歌的美学体系,更塑造了民族的审美基因,五四新文化运动催生的白话诗革命,使诗歌从格律束缚中解放,胡适《尝试集》开创了自由体诗歌的先河,此后戴望舒用《雨巷》搭建古典意境与现代象征的桥梁,艾青以《大堰河——我的保姆》确立现实主义抒情范式,北岛们通过“卑鄙是卑鄙者的通行证”重建诗歌的思想维度,这条源流脉络提示我们:真正的诗歌创新始终保持着与传统的对话能力。

创作背景的透视方法 理解诗歌需将其放回具体历史坐标,闻一多《死水》中沉郁的呐喊,需联系二十世纪二十年代中国的内忧外患;穆旦《赞美》里复杂的意象群,折射着战争年代知识分子的精神困境;海子《面朝大海,春暖花开》的纯粹与决绝,承载着八十末期的理想主义光辉,但背景解读应避免机械对应,优秀诗歌往往能超越具体时空——正如我们今日重读冯至《十四行集》,仍能被其中关于存在与时间的哲思震撼,这种超越性正是诗歌价值的核心所在。

诗歌技艺的多维解析 现代诗歌创作手法呈现丰富样态,意象营造方面,郑愁予《错误》中“达达的马蹄”将具象动作升华为命运隐喻;语言节奏上,卞之琳《断章》通过句式回环构建视觉与心理的双重韵律;结构创新层面,洛夫《边界望乡》打破线性叙事,用蒙太奇手法拼贴记忆碎片,值得注意的是,传统赋比兴手法在现代语境中依然有效,余光中《乡愁》通过“邮票”“船票”等物象层层递进,正是“兴”法的现代转化,这些手法本质上都是诗人重构语言秩序,拓展表达边界的尝试。

诗歌的当代应用场景 在信息碎片化时代,诗歌展现出独特的治愈功能,当我们面对城市生活的疏离,读王小妮《月光白得很》能重新感受自然的抚慰;遭遇情感困惑时,席慕蓉《一棵开花的树》提供了审美的距离;思考科技与人文关系时,翟永明《编织和行为之歌》启发了新的视角,诗歌阅读不仅是审美活动,更成为构建精神家园的方式,许多教育工作者将诗歌融入心理辅导,用顾城“黑夜给了我黑色的眼睛”引导青少年面对困境,这种应用拓展了诗歌的社会价值。

鉴赏能力的培养路径 深度解读诗歌需要建立系统的认知框架,首先应把握诗歌的“肌理”——词语的质感、句法的张力、音韵的节奏,读西川《在哈尔盖仰望星空》,需注意“祭坛”与“星空”的空间对应,“风吹着未来也吹着过去”的时间维度,其次要理解诗歌的“架构”,如昌耀《慈航》通过十四行体式与青藏高原意象的融合,构建出神圣与世俗的对话空间,最重要的是保持开放心态,接受诗歌的多义性,正如我们对痖弦《盐》的解读,既可以放在移民史背景下理解,也可以视为普遍生存困境的隐喻。

在短视频占据注意力的时代,诗歌看似退居边缘,实则以更灵活的方式渗透生活——在音乐歌词中延续抒情传统,在广告文案中转化诗意表达,在网络段子中闪现语言智慧,中国现代诗歌网始终相信,真正的诗歌永远在创造新的读者,它不需要拯救,只需要被重新发现,当我们在凌晨三点翻开北岛的诗集,那些闪耀着智性光辉的句子依然能刺破生活的表层,让我们在词语的星光下获得短暂的清醒与长久的共鸣。