大地,这个词汇本身便承载着一种沉甸甸的分量,它既是万物生长的根基,也是无数诗人魂牵梦萦的灵感源泉,当我们翻开厚重的诗歌史册,会发现“大地”如同一根坚韧的脉络,贯穿了古今中外的诗行,它不仅仅是地理概念,更是一种深沉的文化符号和精神归宿,就让我们一同走进这片被诗意浸润的沃土,探寻其中蕴含的韵律与哲思。

诗歌中对大地的咏叹,源远流长,在中国古典诗歌的源头《诗经》中,我们便能清晰地听到先民们对土地的深情歌唱。“七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下”,《豳风·七月》以朴素的笔触,细致描绘了先民们依据土地节律进行农耕生活的完整图景,这里的土地,是生存的依赖,是生命的节奏,诗歌与劳动、与大地紧密地结合在一起,呈现出一种原始而蓬勃的生命力。

这种对土地的依恋与歌颂,在历代诗人笔下得到了不同角度的阐发,东晋诗人陶渊明,他的诗歌便深深植根于田园大地。“种豆南山下,草盛豆苗稀,晨兴理荒秽,带月荷锄归。”这看似平淡的劳作描写,却蕴含着诗人与官场决裂后,在土地中寻找到的精神安宁与人格独立,他的大地,是心灵的避难所,是理想人格的象征。

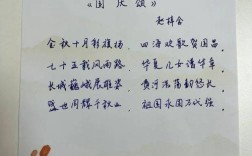

及至唐代,诗歌中的大地意象更为雄浑壮阔,诗仙李白以“黄河之水天上来,奔流到海不复回”的磅礴气势,展现了大地山河的动感与力量,而诗圣杜甫,则更多地将目光投向与土地紧密相连的苍生。“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,他的笔触深入社会底层,揭示了土地分配不公所带来的深重苦难,使得“大地”承载了深切的忧国忧民之情。

诗人是如何运用精妙的艺术手法,来呈现他们心中的大地呢?这离不开几种核心的创作技巧。

意象的营造,意象是诗歌的基本构成单位,是客观物象与诗人主观情感的融合,诗人艾青在他的名作《我爱这土地》中写道:“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……”这里的“土地”,早已超越了其物理属性,凝聚了诗人对饱经磨难的国家与民族的炽烈情感,成为一个极具感染力的核心意象。

象征手法的运用,大地常常被赋予更深层的象征意义,它可以象征母亲,以其博大和丰饶滋养生命;可以象征祖国,承载着民族的历史与文化;也可以象征永恒,静默地见证着人世间的沧桑变幻,里尔克在《杜伊诺哀歌》中曾感叹:“大地,这不正是你所希求的吗:在我们看不见的体内悄然升起?”大地成为存在本身,是万物显现和隐匿的场所,具有了深刻的哲学意涵。

是语言节奏的把握,描绘大地的诗歌,其语言节奏往往与所表达的情感相契合,描绘广袤平原,诗句可能舒缓而悠长;刻画高山险峰,语调可能变得急促而铿锵,诗人通过字词的精心选择、句式的长短变化、韵律的巧妙安排,在读者心中构建起一片可感可知的诗意空间。

要真正读懂一首关于大地的诗歌,仅仅理解字面意思是远远不够的,我们需要尝试回到诗歌诞生的具体历史语境与文化土壤中去。

了解诗人的生平与思想脉络至关重要,读懂海子的《麦地》,就不能不了解他对于农业文明的深情回望与在现代性冲击下的复杂感受。“吃麦子长大的 / 在月亮下端着大碗 / 碗内的月亮 / 和麦子 / 一直没有声响”,这月光下的麦地,是诗人精神的乌托邦,承载着他对纯真、质朴的生命本源的追寻,若不了解诗人对“粮食”、“村庄”等意象的独特情感寄托,便难以体会诗中那份混合着温暖与痛苦的深沉眷恋。

同样,创作时的社会历史背景也是解读诗歌的关键,美国诗人惠特曼的《草叶集》,其中大量歌颂自然、土地与普通劳动者的诗篇,其磅礴的气势与民主精神,正是与十九世纪美国疆土开拓、工业崛起的时代脉搏紧密相连的,他的大地,是充满生机与活力的、属于每一个人的新大陆。

对于我们现代读者而言,如何将这份来自大地的诗意融入当下的生活与创作呢?

在日常欣赏中,我们可以有意识地将诗歌与自身的现实体验相结合,当你行走在乡间小路,或许会想起王维的“漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂”;当你面对辽阔景观,心中或许会回荡起希梅内斯的诗句:“我踏上了下午的路/ 路,在海上/ 我踏上了海的路/ 路,在下午”,这种联想,能让古老的诗句在崭新的体验中焕发生命力,也让我们的感受因诗意的注入而变得更为丰厚。

对于有志于创作的人,大地主题的书写,关键在于“真诚”与“独特”,避免空泛地赞美,试着从你最为熟悉、最有感触的局部切入,它可能不是壮丽山河,而只是窗前的一小块泥土,雨后散发的气息,或是故乡一条干涸的河床,细节的真实与情感的独特,往往比宏大的名词堆砌更能打动人心,试着像诗人沃伦那样观察:“那是一只鼹鼠,它盲目的脸/ 和柔软的、丝绒般的身体/ 在月光下,在世界的/ 巨大喧嚣中,显得如此宁静。”这种对大地之上微小生命的专注,同样能抵达深刻的境界。

在信息过载、步履匆匆的今天,诗歌或许显得“无用”,正是这种“无用之用”,为我们提供了审视自身与世界的另一种维度,当我们通过诗歌重新凝视大地——这最古老也最恒久的存在,我们实际上是在寻找一种精神的锚点,一种在变幻不定的生活中确认自身位置的方式,那些伟大的诗篇,让我们学会以更敏锐的感官去触摸自然,以更深沉的情感去体悟生命,最终在心灵深处,守护一片不受侵扰的、丰饶的诗意土壤,这片土壤,能够生长出对抗精神荒芜的力量,让我们在技术理性主宰的时代,依然保有感受露水、月光与泥土芬芳的能力,这或许正是古典诗意在当代最为珍贵的回响。