春日的午后,阳光透过窗棂洒在书页上,几行短小的诗句跃入眼帘,仿佛瞬间将人拉回到那个白衣飘飘的年代,青春与诗歌,似乎天生就是一对孪生姐妹,用最凝练的语言,诉说着最丰沛的情感,那些简短的青春小诗,如同一颗颗晶莹的露珠,折射出整个年华的光彩。

要真正读懂并创作出打动人心的青春小诗,我们需要走进诗歌的内部,去理解它的肌理与骨骼,这便离不开对诗歌基本元素的把握。

意象:诗歌的细胞与灵魂

意象,是构成诗歌意境的具体事物或形象,它是诗歌最小的艺术单元,也是其灵魂所在,一个精准的意象,胜过千言万语的直白描述。

在中国古典诗词中,意象的运用已臻化境,以李商隐的《登乐游原》为例,“夕阳无限好,只是近黄昏”,这里的“夕阳”不仅仅是一个自然景象,它承载了诗人对美好事物转瞬即逝的惋惜,对人生晚景的复杂咏叹,这种情感,与青春年华中对于时光流逝的敏锐感知是相通的,现代青春诗歌中,我们同样可以看到“单车”、“纸飞机”、“黑板”、“梧桐叶”等意象,它们共同编织了一代人的集体记忆。

韵律与节奏:诗歌的呼吸与心跳

诗歌源于歌唱,即便脱离了曲谱,它依然保留着内在的音乐性,这种音乐性主要通过韵律和节奏来体现。

韵律,指诗句末尾字的押韵,它使诗歌读起来朗朗上口,形成一种回环往复的音乐美,徐志摩的《再别康桥》,“轻轻的我走了,正如我轻轻的来;我轻轻的招手,作别西天的云彩”。“走”、“来”、“手”、“彩”所形成的韵脚,如同轻柔的脚步声,与诗中依依惜别的缠绵情感完美契合。

节奏,则是诗句中音节的长短、强弱、快慢有规律的变化,它构成了诗歌的内在律动,是情感的脉搏,闻一多先生提出的“音乐美、绘画美、建筑美”三美主张,音乐美”便核心指向韵律与节奏,在创作简短青春诗歌时,不必严格遵循古体格律,但应有意识地安排句子的停顿与轻重音,让诗歌拥有自然的、符合情感基调的呼吸感。

象征与隐喻:语言的炼金术

如果说意象是直接呈现,那么象征与隐喻则是曲径通幽,是更高级的艺术手法,它们通过暗示、联想,赋予平常事物以不平常的深意。

象征,是用具体的事物代表某种抽象概念或思想感情,艾青笔下“雪落在中国的土地上,寒冷在封锁着中国呀……”,这里的“雪”与“寒冷”,便是当时中国艰难时局与人民苦难的深刻象征。

隐喻,则是一种隐藏的比较,将甲事物直接当作乙事物来写,顾城的《一代人》,“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”。“黑夜”隐喻那段特殊的沉重历史时期,“黑色的眼睛”是这一时代赋予的独特视角与印记,而“寻找光明”则是青年一代不屈的探索精神,这种手法在青春诗歌中极具表现力,能够将微妙的、难以言状的情绪和哲思,具象化为可感的形象。

意境:情景交融的艺术境界

意境是衡量一首诗艺术成就高低的重要标尺,它并非意象的简单堆砌,而是诗人主观的“意”(思想感情)与客观的“境”(生活景物)高度融合后,所呈现出的能够引发读者无限遐想的艺术空间。

王维的诗是创造意境的典范。“空山新雨后,天气晚来秋,明月松间照,清泉石上流。”(《山居秋暝》)诗中不仅有清新如画的景,更弥漫着诗人恬淡、超然、沉醉于自然之美的情,情景交融,物我两忘,这便是绝佳的意境,创作青春小诗,终极目标不应只是记录事件或直抒胸臆,更应努力营造一种独特的、属于青春的氛围与境界,让读者能够走入其中,感同身受。

从读到写:让诗意在笔尖流淌

了解了这些基本手法,我们该如何将其运用到自己的创作中呢?

大量阅读与深度品味,寻找那些触动你的现代诗或古典诗词佳作,反复吟咏,分析诗人是如何运用意象、节奏和象征的,杜甫言“读书破万卷,下笔如有神”,此乃不刊之论。

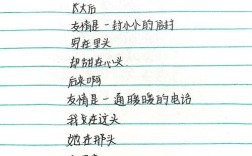

捕捉瞬间,记录灵感,青春的情感细腻而瞬息万变,准备一个随身的笔记本或使用手机备忘录,及时记下那些一闪而过的念头、一个鲜明的画面、一句突然闯入脑海的句子,这些碎片,往往是未来诗篇最珍贵的雏形。

练习“意象转化”,尝试将抽象的情感转化为具体的意象,不说“我很忧伤”,而试着描绘“一只湿漉漉的麻雀,停在废弃的秋千上”;不说“充满希望”,而可以写“种子在冻土里,轻轻翻身”。

大胆尝试与反复修改,第一稿可以尽情挥洒,不拘一格,完成后,再以冷静的眼光审视,推敲每一个词的准确性,调整句子的节奏,思考意象的选择是否精准,意境是否得以呈现,诗歌是语言的艺术,更是修改的艺术。

诗歌,特别是青春小诗,从来不是遥远庙堂里的供奉,它是我们内心世界最真诚的回响,它用最经济的文字,承载最厚重的情感,在这个信息爆炸的时代,一首好的小诗,如同一方静谧的庭院,能让我们在奔忙的间隙驻足,重新审视自己的内心,与曾经的或正在进行的青春对话,不必畏惧技巧的生疏,真诚永远是诗歌的第一要素,当你提笔,为你呼啸而过的岁月,留下几行清澈的注脚,这本身就是一件无比浪漫而有意义的事。