每当秋风掠过水面,摇曳的芦苇丛便发出沙沙声响,像极了自然写就的诗篇,这种生长在水边的植物,不仅塑造了独特的湿地景观,更在中华诗歌的长河中留下了深刻的印记。

诗歌中的芦苇意象

芦苇在中国古典诗词中常作为重要意象出现,它既是自然景物的描绘,又承载着丰富的情感与哲思。

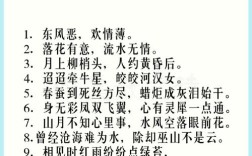

《诗经·秦风·蒹葭》开篇即写道:“蒹葭苍苍,白露为霜。”这里的“蒹葭”指的正是芦苇,这首诗通过芦苇、白露等意象,营造出朦胧凄清的意境,表达了追求与等待的复杂心绪,芦苇在诗中不仅是背景,更是情感的载体,其随风摇曳的特性暗合了诗人波动的心绪。

唐代诗人刘禹锡在《晚泊牛渚》中写道:“芦苇晚风起,秋江鳞甲生。”诗人借芦苇与晚风,勾勒出秋江暮色的苍茫,芦苇成为描绘自然景致的重要元素。

芦苇意象的象征意义

芦苇在诗歌中具有多层次的象征意义,其轻盈飘逸的姿态常被用来表现飘零、孤寂的心境;而其丛生水边的特性,又往往暗示着离别与思念。

杜甫《丽人行》中“杨花雪落覆白蘋,青鸟飞去衔红巾”虽未直接写芦苇,但描绘的湿地景象与芦苇的生长环境相契合,展现了诗人对自然景物的细腻观察。

芦苇的象征意义还体现在其生命力的表现上,它看似柔弱,却能在水边顽强生长,这种特质被诗人赋予坚韧的品格,白居易《琵琶行》中“住近湓江地低湿,黄芦苦竹绕宅生”,以芦苇描绘居住环境的荒凉,同时也暗含对生命韧性的赞叹。

创作手法的运用

诗人在运用芦苇意象时,常采用赋比兴的手法,芦苇作为起兴的媒介,引出诗人的情感表达,诗人也善于将芦苇与其他意象组合,营造出独特的意境。

王维《青溪》中“漾漾泛菱荇,澄澄映葭苇”,将芦苇与菱荇、清溪组合,构成一幅清新自然的山水画卷,这种意象的组合运用,增强了诗歌的画面感与感染力。

在修辞手法上,诗人多用拟人、比喻等技巧赋予芦苇以生命,杜牧《秋夕》中“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤”虽未直接描写芦苇,但其中对秋夜景致的描绘手法,与芦苇诗的创作技巧有相通之处。

现代诗歌中的芦苇

芦苇意象在现代诗歌中依然焕发着生命力,现代诗人通过对芦苇的重新诠释,赋予其新的文化内涵。

现代诗人往往打破传统意象的固定模式,将芦苇与当代人的生存体验相结合,有诗人写道:“芦苇低语着水的秘密/在黄昏中轻轻摇曳/像是记忆中不曾褪色的往事。”这样的描写既延续了芦苇的传统意象,又注入了现代人的情感体验。

创作实践建议

若想以芦苇为题创作诗歌,建议先实地观察芦苇的生长状态,注意其在不同季节、不同天气下的形态变化,观察芦苇与其他自然元素——水、风、鸟、云等的关系,这些都能成为创作的素材。

在立意方面,可以思考芦苇与人生的关联,比如芦苇的随风摇曳但不折断,可引申为处世哲学;芦苇的空心,可隐喻虚怀若谷的品格。

写作时尽量避免陈词滥调,要找到个人独特的观察视角,可以尝试将芦苇置于非传统的环境中,或者赋予其出人意料的象征意义,这样的创新往往能使作品更具感染力。

芦苇诗歌的鉴赏要领

鉴赏芦苇主题的诗歌时,需注意意象的运用方式,优秀的芦苇诗往往不止于描写物象,而是通过物象传递情感与哲思,要注意诗人如何将主观情感投射于客观物象,实现情景交融。

同时要留意诗歌中意象的组合关系,芦苇常与秋水、斜阳、飞鸟等意象共同出现,这些意象间的呼应关系构成了诗歌的意境基础,还要关注诗歌的节奏与韵律,这些形式要素与芦苇摇曳的动态往往形成微妙呼应。

在中华诗歌传统中,芦苇始终保持着独特的地位,从《诗经》到现代诗歌,诗人们不断赋予这一寻常植物新的艺术生命,芦苇诗歌创作不仅是对自然的摹写,更是心灵与自然的对话,在这对话中,我们既读懂了自然,也读懂了自己,每一株在秋风中摇曳的芦苇,都似乎在提醒我们:美常在平常事物中,只待善于发现的眼睛。