婴之颂,一个充满温柔与敬意的名字,当我们轻声念出这三个字时,仿佛能听见摇篮边最轻柔的低语,看见生命最初绽放的微光,在中国古典诗歌的长河中,那些吟咏婴孩、歌颂新生的诗篇,恰如一颗颗被岁月打磨得温润的珍珠,它们不仅仅是文字的艺术,更是对生命本源的礼赞,对纯粹与初心的守望。

这些诗作的珍贵之处,在于它们跨越了时间的沟壑,将人类最普遍、最深沉的情感——对新生生命的惊奇与爱怜,凝固成了永恒的意象,它们并非出自一时一地的某位诗人,而是整个民族文化心理的集体流露,若要探寻其源头,我们的目光必然要回溯到中国诗歌的起点——《诗经》。

在《诗经·小雅·斯干》中,我们能看到一幅生动的古代生养图景:“乃生男子,载寝之床,载衣之裳,载弄之璋,其泣喤喤,朱芾斯皇,室家君王,乃生女子,载寝之地,载衣之裼,载弄之瓦,无非无仪,唯酒食是议,无父母诒罹。”这段文字详细记载了新生儿降生后的仪式:男孩置于床,佩以玉璋,寄予家国栋梁之望;女孩置于地,佩以纺锤,期许温良娴静之德,这并非简单的性别分工记录,它深刻地反映了周代宗法社会对生命延续的重视,以及由此衍生出的伦理秩序与家族期许,诗歌在这里,成为了社会礼仪与情感表达的复合载体。

及至魏晋南北朝,诗歌中对孩童的描绘开始脱离纯粹的礼教范畴,注入了更多个人化的、充满生活气息的观察与情感,左思的《娇女诗》便是一个杰出的例子,这位以《三都赋》引得“洛阳纸贵”的文学家,放下了咏史抒怀的宏大笔调,以极其细腻温柔的笔触,描绘了小女儿纨素与惠芳的憨态:“明朝弄梳台,黛眉类扫迹,浓朱衍丹唇,黄吻烂漫赤。”女儿们清晨学母亲化妆,却把眉毛画得像扫帚扫过,嘴唇涂得一片鲜红,这种充满怜爱又略带调侃的白描,将孩童的天真烂漫、模仿欲极强的神态刻画得跃然纸上,这首诗的创作背景,是诗人卸下社会身份,回归家庭生活后的真实写照,它标志着诗歌题材向日常生活、向个体情感世界的深度开拓。

唐代是中国诗歌的黄金时代,万紫千红,题材各异,描绘亲子之情的诗作,因其情感的真挚与纯粹,而具有穿透人心的力量,李白在《寄东鲁二稚子》中写道:“娇女字平阳,折花倚桃边,折花不见我,泪下如流泉,小儿名伯禽,与姊亦齐肩,双行桃树下,抚背复谁怜?”这首创作于诗人漫游金陵时期的诗篇,充满了对远方子女的深切挂念,诗人通过想象女儿在桃树下折花思念父亲而泪如泉涌,儿子与姐姐并肩而行却无人怜爱的场景,将一位父亲的愧疚与柔情抒发得淋漓尽致,这里的“婴孩”意象,已不仅是眼前的可爱孩童,更是游子乡愁与亲情的核心寄托。

若要论及将“婴之颂”主题推向哲学与审美高峰的诗人,则非宋代的苏轼莫属,他在《洗儿戏作》中写道:“人皆养子望聪明,我被聪明误一生,惟愿孩儿愚且鲁,无灾无难到公卿。”这首诗的创作背景颇为复杂,饱含了苏轼因“乌台诗案”被贬黄州后的沉痛人生体验,他一生才华横溢,却也因此屡遭磨难,在新生儿降生这一本该充满喜悦与期望的时刻,他发出了惊世骇俗的祈愿:不希望孩子聪明,只愿他懵懂愚钝,能平安顺遂地度过一生,这首戏作,表面是自嘲与反讽,内里却是对官场倾轧、世道艰难的深沉控诉,以及对生命最本真状态——“愚且鲁”所代表的远离机心、保全天性的向往,这使“婴之颂”超越了简单的怜爱,具备了反思社会与人生的深刻内涵。

欣赏与创作这类诗歌,需要我们调动特定的审美与方法,是体会其白描中的深情,古典诗歌往往不直白地呼喊“我爱你,孩子”,而是通过选取最典型的生活细节,如学步、学语、嬉戏、酣睡的姿态,用简净的语言勾勒出来,让情感在画面中自然流淌,如韦庄的《与小女》:“见人初解语呕哑,不肯归眠恋小车,一夜娇啼缘底事,为嫌衣少缕金华。”诗人抓住女儿刚会说话咿呀学语、贪玩小车不肯睡、因嫌弃衣服上少绣了金花而哭闹一夜这几个细节,一个娇憨可爱的小女孩形象便呼之欲出,父亲的宠爱与无奈也尽在其中。

是理解意象的象征意义,在诗歌中,“婴孩”常常是纯洁、新生、希望与潜能的象征,他们代表着未经世俗污染的“赤子之心”,是道家哲学中“复归于婴”的理想状态,吟咏婴孩,往往也寄托了诗人对回归本真、涤荡尘虑的精神追求。

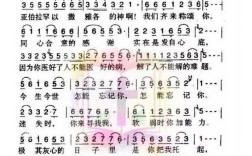

是学习乐府古题的运用,许多描写儿童生活的诗,继承了汉乐府关注现实、语言质朴的传统,诗人常采用口语化的、明快的语言节奏,模拟儿童的心理和语气,使诗歌充满活泼的生趣。

当我们今天重读这些“婴之颂”,会发现它们不仅仅是古老的文学遗产,它们是一种提醒,提醒我们在纷繁复杂的成人世界里,不要遗忘生命初来时的纯粹、好奇与柔软,每一次对婴孩的凝视与歌咏,都是一次对自我初心的回望,这些诗篇,以其不朽的艺术魅力,搭建起一座桥梁,让我们得以跨越千年,与古人的脉脉温情相遇,并重新学会以最初始的惊喜与敬畏,去礼赞每一个崭新生命的降临,这份源自诗歌的感动,将始终照亮我们关于传承、爱与希望的理解。