在中国文学传统中,诗歌如同一条奔流不息的长河,从《诗经》的源头出发,穿越千年时光依然闪烁着智慧与情感的光芒,诗歌不仅是文字的艺术,更是历史文化的载体,记录着不同时代人们的思想与生活。

诗歌的起源与演变

中国诗歌的源头可以追溯到上古时期的民间歌谣。《诗经》作为我国第一部诗歌总集,收录了西周初年至春秋中期的305篇作品,分为“风”“雅”“颂”三部分,风”是各地民歌,真实反映了当时的社会风貌和民众生活,这些作品大多为无名氏创作,经过乐官的整理编纂而成,体现了早期诗歌与音乐、舞蹈的密切关系。

随着时代发展,诗歌形式不断演变,战国时期,屈原在楚地民歌基础上创作了《楚辞》,开创了浪漫主义诗歌的先河,他的《离骚》以瑰丽的想象和深沉的情感,展现了诗人高洁的品格与对理想的不懈追求。

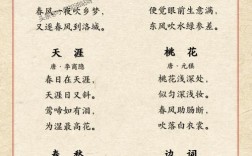

至唐代,诗歌创作达到鼎盛,这个时期不仅产生了李白、杜甫、白居易等伟大诗人,还形成了律诗、绝句等严谨的格律形式,唐诗在题材、风格、技巧等方面都取得了空前成就,成为后世难以逾越的高峰。

诗歌创作的背景与意图

理解一首诗,必须了解其创作背景,杜甫的《春望》写于安史之乱期间,诗中“国破山河在,城春草木深”的沉痛,正是诗人忧国忧民情怀的真实写照,同样,李商隐的无题诗往往寄托着难以言说的情感,需要读者结合唐代社会风气和诗人生平来解读。

宋代词人苏轼的《水调歌头·明月几时有》,创作于中秋之夜,词人望月怀人,既有对弟弟苏辙的思念,也蕴含了仕途坎坷的感慨,了解这些背景,才能更深入地体会词中“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”所蕴含的人生哲理。

诗歌的艺术手法与技巧

诗歌创作运用了丰富的艺术手法,比兴是传统诗歌的重要表现方式,“比”即比喻,“兴”是先言他物以引起所咏之词,如《诗经·关雎》以水鸟相向和鸣起兴,引出对美好爱情的赞颂。

对仗是格律诗的重要特征,要求上下句在字数、结构、词性上相互对应,杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”就是工整对仗的典范,这种形式美增强了诗歌的节奏感和音乐性。

意象的运用也是诗歌创作的关键,诗人通过具体物象表达抽象情感,如马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦”等意象的组合,营造出萧瑟凄凉的意境,传达出游子的思乡之情。

诗歌的鉴赏与解读方法

欣赏诗歌需要多层次的理解,首先要把握诗歌的字面意思,弄清每个词句的含义,接着要体会诗歌的意境,感受诗人营造的情感氛围,最后要领悟诗歌的言外之意,理解诗人想要表达的深层思想。

以李白的《静夜思》为例,表面写游子望月思乡,深层则蕴含着人类对生命根源的追寻,这种由表及里的解读过程,能够让我们更全面地理解诗歌的价值。

了解诗歌的格律知识也很重要,近体诗的平仄、押韵、对仗规则,词的词牌、句式特点,都是欣赏诗歌形式美的基础,掌握一些古代文化常识,如典故、意象的传统含义,也能帮助更好地理解诗歌。

诗歌在现代生活中的应用

在当代社会,诗歌依然具有旺盛的生命力,它不仅是文学欣赏的对象,更能丰富我们的精神生活,阅读诗歌可以陶冶情操,提升审美能力,在写作中恰当引用诗句,可以增加文采,更重要的是,诗歌中蕴含的人生智慧,能够给我们以启迪和慰藉。

学习创作传统诗词,也是传承文化的有效方式,通过掌握诗词格律,运用传统意象表达现代情感,可以让古老的诗体焕发新的生机,许多现代诗人都在探索传统与创新的结合,创作出既有古典韵味又具时代气息的作品。

诗歌是中华文化的瑰宝,它承载着古人的智慧与情感,连接着过去与现在,通过学习和欣赏诗歌,我们不仅能够提升文学素养,还能在快节奏的现代生活中找到一方宁静的心灵栖息地,每一首诗都是一个世界,等待着有心人去发现、去体会、去传承,在这个信息爆炸的时代,静心读诗或许能让我们重新发现生活中的美好与诗意。