赞颂祖国的诗歌简短

在中华文明的长河中,赞颂祖国的诗歌如同一颗颗璀璨的明珠,承载着民族的情感与历史的记忆,这些简短而有力的诗篇,不仅展现了汉语的韵律之美,更凝聚了作者对家园山河的深情,从古至今,无数诗人用精炼的文字,将爱国情怀融入字里行间,成为后人传诵的经典,本文将从诗歌的出处、作者生平、创作背景、使用场景及艺术手法等方面,系统解析这类诗歌的独特魅力。

诗歌的出处与作者:历史长河中的文化瑰宝

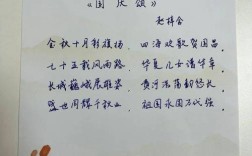

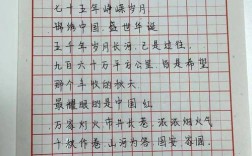

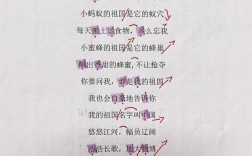

赞颂祖国的短诗多源于古典诗词和近现代作品,唐代诗人杜甫的《春望》中“国破山河在,城春草木深”,以简练的笔触描绘战乱中的家园之痛,出自《全唐诗》,反映了杜甫在安史之乱期间的忧国情怀,杜甫一生颠沛流离,其诗作常以社会现实为题材,语言质朴却意境深远,近现代如诗人艾青的《我爱这土地》,创作于1938年抗日战争时期,诗中“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉”,以白话形式抒发对祖国的赤子之心,艾青作为新诗运动的代表人物,其作品融合西方象征主义与东方抒情传统,使诗歌更具时代感染力。

这些诗歌的出处往往与历史事件紧密相连,岳飞的《满江红·写怀》出自宋代文献,其“靖康耻,犹未雪”直指北宋灭亡的伤痛,作者岳飞作为抗金名将,通过诗词表达收复河山的壮志,了解诗歌的原始出处和作者经历,能帮助读者更深入理解文本的深层含义,感受其中蕴含的民族精神。

创作背景:时代烙印与情感共鸣

每一首赞颂祖国的诗歌都是特定时代的产物,陆游的《示儿》创作于南宋末年,诗人临终前仍心系中原统一,诗中“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”体现了乱世文人的家国情怀,这种背景不仅赋予诗歌历史厚重感,还让读者在阅读时与作者产生跨越时空的共鸣,近现代作品中,如舒婷的《祖国啊,我亲爱的祖国》写于改革开放初期,通过“我是你河边上破旧的老水车”等意象,反思历史并展望未来,反映了社会转型期知识分子的思考。

创作背景往往涉及政治、社会或文化变革,郭沫若的《凤凰涅槃》以神话隐喻新中国的重生,创作于五四运动后,呼应了民族觉醒的浪潮,通过分析这些背景,读者能更清晰地把握诗歌的情感基调,体会其为何能历经岁月而依然动人。

使用方法:传播与教育中的实践价值

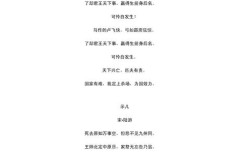

赞颂祖国的简短诗歌在今日社会具有广泛的应用场景,在教育领域,它们常被选入中小学教材,如王昌龄的《出塞》“秦时明月汉时关,万里长征人未还”,通过朗诵教学培养学生的语言能力和爱国情操,在公共活动中,这类诗歌也常用于庆典或纪念仪式,例如国庆节时朗诵《我的祖国》,能增强集体认同感,在自媒体传播中,短诗以其易记易诵的特点,成为社交平台上的正能量内容,帮助弘扬主流价值观。

使用这些诗歌时,需注意与场景的契合度,在正式场合可选古典诗词以显庄重,而在青年活动中则宜用近现代作品增强亲和力,结合多媒体手段如配乐或画面,能提升诗歌的感染力,让抽象的情感转化为具体的体验。

艺术手法:语言与意象的巧妙融合

赞颂祖国的诗歌常运用丰富的艺术手法,以简短的篇幅传递深刻情感,比喻和象征是常见技巧,如李白《早发白帝城》中“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还”,以山水意象隐喻对大唐盛世的赞美,拟人手法则见于现代诗,如余光中的《乡愁》将祖国化为“母亲”,强化情感纽带,对比手法也频繁出现,如杜甫的《春望》通过“国破”与“山河在”的对照,突出生命的坚韧。

韵律和节奏是这些诗歌的又一特色,古典诗词讲究平仄和对仗,如苏轼的《赤壁怀古》“大江东去,浪淘尽”,以豪放格调展现山河壮丽;现代诗则更注重自由韵律,如贺敬之的《回延安》用口语化语言营造亲切感,这些手法不仅提升诗歌的审美价值,还使其易于传诵,成为文化传承的载体。

个人观点

赞颂祖国的简短诗歌是中华民族精神的血脉,它们以最精炼的语言,唤醒我们对土地的热爱与责任,在信息爆炸的今天,这些诗篇犹如清泉,涤荡心灵,提醒我们勿忘根本,作为网站站长,我认为传播这类诗歌不仅是对文化的守护,更是对时代精神的呼应,通过深入解析其出处、背景与手法,我们能帮助访客在阅读中汲取力量,让爱国情怀在新时代焕发光彩,期待更多人以诗歌为媒介,共同书写属于这个民族的壮丽篇章。