每当提及“祖国祖国我爱你”这一主题的诗歌,许多人心中都会涌起一股暖流,这类作品不仅是文学宝库中的瑰宝,更是民族情感与爱国情怀的生动体现,它们通过精炼的语言、丰富的意象和强烈的节奏,将个人与国家的命运紧密相连,成为代代传诵的精神财富。

在中华文化长河中,爱国诗歌源远流长,古代诗人如屈原、杜甫、陆游等,都曾以赤诚之笔抒发对家国的热爱与忧思,屈原的《离骚》以浪漫的笔触表达了对楚国的忠贞,杜甫的《春望》则通过战乱中的景象传递深沉的国殇之痛,这些作品不仅展现了诗人的文学才华,更反映了时代背景下的社会现实与个人情感。

近现代以来,随着民族意识的觉醒,爱国诗歌创作进入新阶段,郭沫若、艾青、舒婷等诗人以更加直白而热烈的方式歌颂祖国,例如艾青的《我爱这土地》,以“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉”这样朴素而深刻的诗句,打动无数读者,这些作品往往创作于国家命运转折的关键时期,既是个人情感的宣泄,也是集体心声的表达。

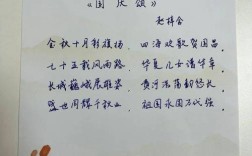

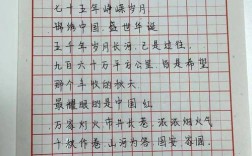

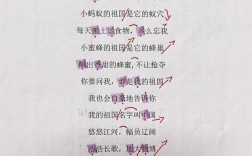

从创作手法来看,爱国诗歌常运用象征、比喻、排比等修辞技巧,比如将祖国比作母亲、大地或长城,既形象又富有感染力,节奏上多采用铿锵有力的韵律,增强作品的朗诵效果与传播力,意象选择也颇具匠心,常选取山河、旗帜、历史人物等元素,构建出宏阔而深远的意境。

学习与欣赏这类诗歌时,读者可先从背景入手,了解诗人生平与创作年代,比如读闻一多的《七子之歌》,需知道它写于香港被英国殖民时期,才能深刻体会诗中蕴含的民族屈辱与回归渴望,其次要细读文本,分析语言特色与结构安排,注意诗人如何通过词语的锤炼与句式的变化传递情感,最后要结合自身体验,思考诗歌在当下的意义,实现与作品的深层对话。

在教学或传播场景中,这类诗歌可通过多种方式活化,学校课堂上可组织朗诵会,让学生通过声音表现诗歌的情感张力;社区活动中可举办主题诗会,鼓励群众创作与分享;网络平台则可制作音频或视频版本,利用多媒体手段增强感染力,无论何种形式,核心都在于引导人们真正走进诗歌的世界,感受文字背后的温度与力量。

对于网站访客而言,接触这些作品不仅是文学欣赏,更是一次精神洗礼,在快节奏的现代生活中,静心读一首爱国诗歌,能帮助我们重新审视个人与国家的关系,激发对生活土地更深厚的感情,这些穿越时空的文字,始终闪耀着理想与信念的光芒。

随着时代发展,爱国诗歌的创作也在不断创新,年轻一代诗人正用更多元的视角与更新颖的表达,延续这一永恒主题,他们的作品既保留了对祖国的深情,又融入当代人的生活体验与思考,使传统焕发新生,这种传承与创新的平衡,正是中华文化生生不息的奥秘所在。

当我们朗读“祖国祖国我爱你”这样的诗句时,实际上是在参与一场跨越时空的对话,每个时代有每个时代的表达方式,但核心的情感始终如一,这种对家国的眷恋与忠诚,已融入我们的文化基因,成为民族认同的重要组成部分,在未来的岁月里,这样的诗歌必将继续传唱,激励一代又一代人为这片土地的美好明天而不懈奋斗。