中华民族五千年文明长河中,爱国情怀始终是贯穿文学创作的重要脉络,无数文人墨客以诗言志,以词抒情,留下了大量脍炙人口的爱国诗篇,这些作品不仅是文学瑰宝,更是民族精神的重要载体。

古典爱国诗歌的源流与演变

《诗经》作为中国最早的诗歌总集,已出现保家卫国的思想萌芽。《无衣》中“岂曰无衣,与子同袍”的铿锵誓言,展现了秦地将士同仇敌忾的壮志豪情,这首诞生于春秋时期的战歌,体现了古人团结御侮的集体精神。

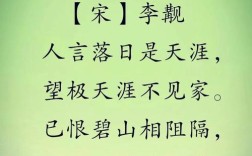

屈原的《离骚》开创了个人爱国抒怀的先河,战国末年,楚国郢都被秦军攻破,屈原悲愤交加,以“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”的泣血之辞,表达了对故土的深切眷恋,这种将个人命运与国家兴亡紧密相连的创作模式,对后世产生了深远影响。

唐代边塞诗将爱国主题推向新的高度,王昌龄《出塞》中“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”的豪迈宣言,既是对汉朝名将李广的追念,也是对盛唐军威的自信展现,这类作品往往运用对比手法,通过今昔对照凸显保家卫国的决心。

近现代爱国诗歌的时代特色

鸦片战争后,中国进入百年屈辱时期,爱国诗歌呈现出救亡图存的鲜明特征,秋瑾《对酒》中“一腔热血勤珍重,洒去犹能化碧涛”的慷慨悲歌,将个人生死置之度外,展现了革命志士的赤子之心,这首诗创作于1905年,正值民族危机深重之时,诗人以酒明志,运用比喻手法将热血比作碧涛,极具感染力。

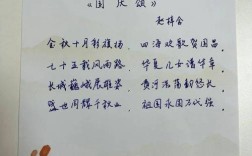

抗日战争时期,田汉作词、聂耳作曲的《义勇军进行曲》,以“把我们的血肉,筑成我们新的长城”的震撼词句,激励无数中华儿女奔赴战场,这首诞生于民族存亡关头的战歌,运用象征手法,将长城这一传统意象赋予新的时代内涵。

爱国诗歌的创作手法解析

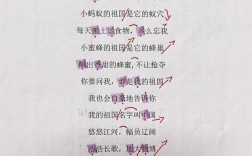

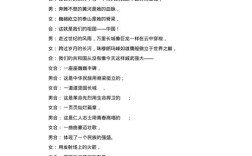

比喻在爱国诗歌中运用广泛,闻一多《七子之歌》将澳门、香港等被割让的领土比作离开母亲的孩子,通过拟人化处理,使爱国情感更加具体可感,这种创作手法既通俗易懂,又能引发读者强烈共鸣。

用典是古典爱国诗的常见技巧,辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》连用孙权、刘裕等历史人物典故,借古讽今,表达对南宋朝廷苟安政策的不满,理解这类作品需要具备一定的历史知识,才能体会作者深意。

意象选择往往体现时代特征,陆游《示儿》中“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”的临终嘱托,通过“北定中原”这一意象,展现了诗人至死不渝的收复之志,而现代诗中,“黄河”“长城”等意象则成为民族精神的象征。

爱国诗歌的鉴赏与传承

鉴赏古典爱国诗需结合历史背景,杜甫《春望》中“国破山河在,城春草木深”的沉痛书写,只有放在安史之乱的历史背景下,才能深刻体会诗人忧国忧民的情怀,这种将个人感受与时代命运相结合的创作方式,是中国爱国诗歌的优良传统。

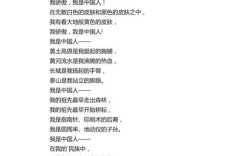

现当代爱国诗更注重个体体验的表达,舒婷《祖国啊,我亲爱的祖国》中“我是你河边上破旧的老水车,数百年来纺着疲惫的歌”的独特视角,将个人与祖国的关系具象化,突破了传统颂歌的创作模式。

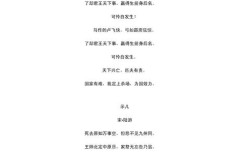

在教育教学中,应当引导学生理解爱国诗歌的精神实质,比如文天祥《过零丁洋》中“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的千古名句,不仅要求背诵,更要理解其蕴含的民族气节,可以通过创作背景介绍、艺术手法分析等方式,帮助学生深入体会作品内涵。

新媒体时代,爱国诗歌传播途径更加多元,可以通过朗诵会、音乐改编、短视频等形式,让传统诗词焕发新的生命力,但无论形式如何变化,准确把握作品的思想情感内核始终是第一位的。

这些凝聚着民族魂的血泪文字,既是历史的见证,也是未来的明灯,在品读“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的千古名句时,我们不仅是在欣赏文学精品,更是在接受一场精神的洗礼,让爱国诗篇成为连接古今的桥梁,在新时代继续发挥凝聚人心、砥砺前行的重要作用。