现代爱国诗歌的创作,是当代文学中一道独特的风景线,这类作品既延续了古典诗词中家国情怀的书写传统,又在现代语境下展现出全新的艺术风貌,要深入理解这一文学现象,需要从创作理念、表现手法和情感表达等多个维度进行探讨。

诗歌创作始终与时代精神紧密相连,二十世纪初,闻一多的《死水》以象征手法描绘社会现实,诗中“这是一沟绝望的死水,清风吹不起半点漪沦”的意象,既是对当时社会状况的隐喻,也蕴含着对民族新生的期待,这种将个人情感与民族命运相融合的创作方式,成为后来爱国诗歌的重要特征。

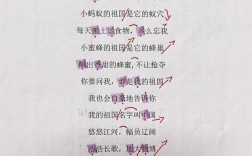

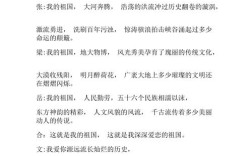

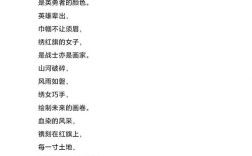

在表现手法上,现代爱国诗歌突破了传统直抒胸臆的表达方式,舒婷的《祖国啊,我亲爱的祖国》运用系列新颖意象,“我是你河边上破旧的老水车,数百年来纺着疲惫的歌”,通过将个人形象与民族象征相结合,创造出既具体又宏大的艺术境界,这种意象的营造,既保持了诗歌的审美特质,又深刻表达了作者对祖国复杂而深沉的情感。

诗歌语言的处理同样值得关注,现代诗人往往在保持诗歌韵律美的同时,注重语言的自然流畅,艾青的《我爱这土地》中“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉”,这样朴实的语言反而具有更强的感染力,这种语言风格的形成,既受到西方现代诗歌的影响,也继承了中国古典诗歌中“言近旨远”的传统。

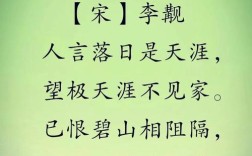

创作视角的多元化是现代爱国诗歌的另一个特点,有的诗人从历史维度切入,如余光中的《乡愁》通过个人经历展现家国变迁;有的则从地理空间着手,如昌耀的《河床》以黄河为载体抒写民族精神,这种多角度的观察方式,使爱国主题的表达更加丰富立体。

在情感表达方面,现代爱国诗歌往往避免简单的歌颂,而是通过展现矛盾与思考来呈现更真实的情感,王小妮的《我爱这土地》中既有对祖国的热爱,也包含着对社会问题的关切,这种复杂情感的表达使得诗歌更具思想深度。

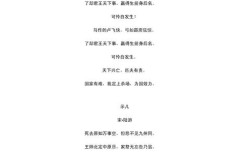

诗歌的节奏与韵律设计也需要特别考量,现代诗歌虽然不再严格遵循传统格律,但通过句式长短变化、重复等手法,依然能营造出独特的音乐美,例如郭小川的《致青年公民》中排比句式的运用,既增强了语言气势,也强化了情感表达。

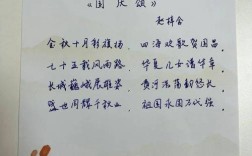

创新与传统的关系处理是这类创作的重要课题,成功的现代爱国诗歌往往能在创新表达的同时,保持与传统文化精神的联系,李瑛的《黄河》既运用了现代诗歌的表现技巧,又延续了中国诗歌中“黄河”意象的象征传统,实现了古今融合。

对于创作者而言,深入生活是获取真实感受的重要途径,只有对当代中国的现实有真切体验,才能写出打动人心的作品,广泛阅读中外优秀诗歌,学习不同的艺术手法,也是提升创作水平的关键。

在传播层面,现代爱国诗歌需要找到与当代读者沟通的有效方式,这既涉及诗歌内容的时代性,也包括传播形式的创新,网络平台的兴起为这类诗歌提供了新的传播渠道,但如何保持诗歌的艺术特质而不流于口号化,是需要认真思考的问题。

诗歌的教育功能同样值得重视,优秀的爱国诗歌不仅能给人以审美享受,还能培养读者的家国情怀,在教育实践中,应当注重引导读者理解诗歌的艺术特质,避免简单化的政治解读。

从文学发展的角度看,现代爱国诗歌的创作面临着如何保持艺术独立性与承担社会责任之间的平衡问题,真正优秀的作品应当是通过独特的艺术创造,自然流露出深厚的爱国情感,而非简单配合时政的应景之作。

在评价标准上,应当坚持艺术性与思想性的统一,既不能单纯以政治标准来衡量诗歌的艺术价值,也不能完全忽视作品的社会意义,这种平衡的把握,需要评论界建立更加科学的评价体系。

现代爱国诗歌的创作,本质上是用个性化的艺术语言,表达对民族命运的关切,它的价值不仅在于抒发情感,更在于通过艺术的方式,记录这个时代人们的精神历程,随着中国在国际舞台上扮演越来越重要的角色,这类创作必将呈现出更加丰富的面貌。

未来的爱国诗歌创作,需要在保持民族特色的同时,具备更广阔的国际视野,如何在世界诗歌的格局中,展现中国诗歌的独特魅力,这是当代诗人需要面对的课题,而作为读者,我们应当以开放的心态,去欣赏和理解不同风格的爱国诗歌创作。