诗歌是语言艺术的精华,承载着人类最深刻的情感与智慧,从《诗经》的质朴吟唱到唐诗宋词的璀璨华章,每一首经典作品都如同一扇窗口,让我们窥见不同时代的精神风貌,理解诗歌需要从多个维度切入,包括创作背景、艺术手法和文学价值,这些要素共同构成了诗歌欣赏的完整路径。

古典诗歌的源流与演变

中国古典诗歌的源头可追溯至西周初年的《诗经》,这部收录三百零五篇作品的诗歌总集,开创了“赋比兴”的表现手法和“风雅颂”的体裁分类,关雎》以水鸟和鸣起兴,展现古人委婉含蓄的情感表达;《蒹葭》通过重章叠句营造出渺远意境,开创了中国诗歌的意境传统。

战国时期屈原创作《离骚》,以香草美人象征忠贞品格,开创了浪漫主义文学的先河,诗中“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的执着精神,成为士大夫阶层的精神标杆,这种将个人命运与家国情怀相融合的创作模式,深刻影响了后世文人。

唐代是诗歌发展的黄金时期,李白《将进酒》以“君不见黄河之水天上来”的磅礴气势,展现盛唐的豪迈气度;杜甫《春望》中“国破山河在”的沉痛书写,则记录了大时代变迁中的个人创伤,王维在《山居秋暝》中营造的“明月松间照,清泉石上流”的禅意境界,代表了山水田园诗派的艺术成就。

宋代词人苏轼在《水调歌头·明月几时有》中,将人生哲思与自然意象完美融合,创造了“但愿人长久,千里共婵娟”的永恒意境,李清照《声声慢》通过“寻寻觅觅,冷冷清清”的叠词运用,展现了宋词在音律与情感表达上的精妙配合。

诗歌创作的历史语境

理解诗歌必须回归历史现场,建安年间曹操创作《短歌行》,“对酒当歌,人生几何”的慨叹,既是个体生命意识的觉醒,也是乱世中求贤若渴的政治宣言,南朝谢灵运的山水诗,则是士族文人寄情山水的产物,其《登池上楼》中“池塘生春草”的清新自然,标志着诗歌从玄言向山水的转型。

安史之乱后,白居易创作《长恨歌》,表面书写李杨爱情,实则蕴含对盛世衰落的深刻反思,诗中“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”的理想化描写,与“六军不发无奈何”的现实困境形成强烈对比,展现了历史叙事与个人情感的复杂交织。

南宋时期,陆游《示儿》中“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”的临终嘱托,将家庭伦理与民族命运紧密相连,这种家国一体的情感结构,成为南宋爱国诗词的典型特征。

诗歌艺术的表現技巧

古典诗歌的艺术成就建立在丰富的表现手法之上,比喻手法在李商隐《锦瑟》中达到极致,“庄生晓梦迷蝴蝶”的典故运用,使诗歌具有多义性解读的可能,王维《使至塞上》的“大漠孤烟直,长河落日圆”,通过线条与图形的组合,构建出如画的空间感。

杜甫《秋兴八首》中“丛菊两开他日泪”的意象组合,将自然景物与个人情感巧妙嫁接,李贺《李凭箜篌引》的“女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨”,以超现实想象展现音乐的魅力,体现了浪漫主义诗歌的想象力。

格律的运用也是诗歌艺术的重要组成,王之涣《登鹳雀楼》五绝的平仄交替,形成朗朗上口的节奏感,苏轼《念奴娇·赤壁怀古》通过词牌的音律变化,完美呈现豪放与婉约的转换,李清照《如梦令》中“知否?知否?应是绿肥红瘦”的口语化表达,在严守词律的同时保持了语言的鲜活。

诗歌鉴赏的现代视角

当代读者欣赏古典诗歌,应当建立多元的解读框架,可以从意象系统入手,分析陶渊明《饮酒》中“采菊东篱下”的隐逸意象,探寻古代文人的精神家园,也可以通过比较阅读,体会李白《蜀道难》与白居易《琵琶行》在叙事手法上的差异。

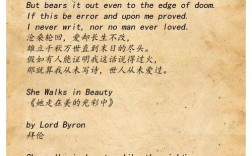

跨文化的视角往往能带来新的发现,将杜甫《月夜》与莎士比亚十四行诗对比,可以理解东西方诗歌在情感表达上的不同偏好,从生态批评角度重读王维的山水诗,能够发现古代诗人的自然观对现代文明的启示。

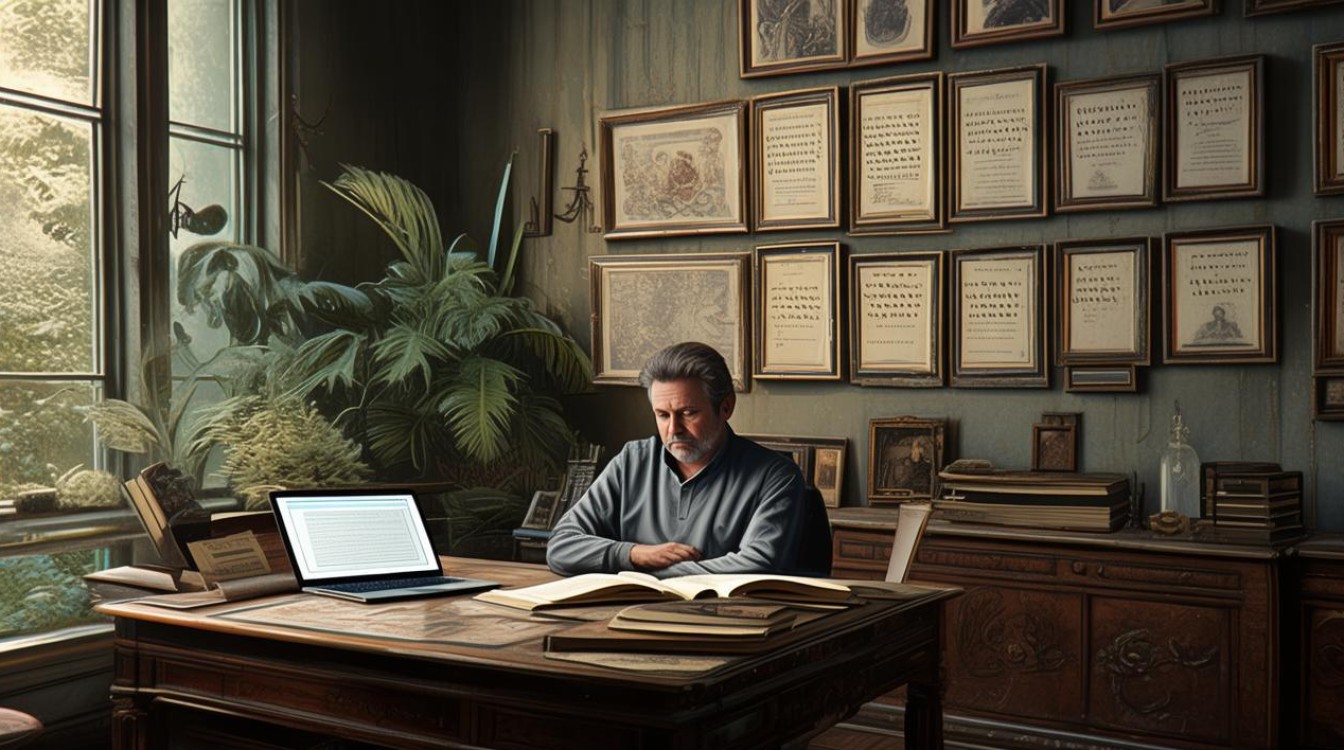

数字化时代为诗歌传播创造了新可能,通过数据库分析唐宋诗词的意象流变,利用可视化技术呈现诗歌的时空分布,这些新方法都能丰富我们对古典诗歌的认知,但技术始终是工具,真正的欣赏仍需回归文本细读,在反复吟咏中体会诗歌的韵律之美,在字斟句酌间领悟诗人的匠心独运。

古典诗歌作为中华文明的精神瑰宝,其价值不仅在于文学成就,更在于蕴含其中的人生智慧,当我们吟诵“海内存知己,天涯若比邻”时,是在参与一场跨越时空的精神对话;当我们品味“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”时,是在进行审美能力的自我训练,这种文化传承不是简单的知识积累,而是通过语言艺术实现的精神成长,让古人的智慧在当代生活中焕发新的生机。