诗歌是语言的艺术结晶,承载着民族文化的基因与人类情感的共鸣,从《诗经》的"关关雎鸠"到《神曲》的幽冥之旅,每一首经典诗歌都是打开文化宝库的钥匙,掌握正确的品读方法,能让这些文字在朗读中焕发新的生命力。

溯源:探寻诗歌的根系 要真正理解一首诗,必须回到它的诞生现场,李白的《早发白帝城》写于流放途中遇赦东归之时,三峡的激流与诗人重获自由的欢畅相互映照,这才有了"轻舟已过万重山"的千古绝唱,了解唐肃宗乾元二年的政治背景,才能体会这轻快诗句里包含的劫后余生之感。

杜甫的《春望》创作于安史之乱期间,当我们知道诗人被困长安目睹山河破碎,就能理解"感时花溅泪"不仅是修辞手法,更是血泪凝结的实录,这种历史语境的重建,让平面的文字立体重构为四维的时空画卷。

西方诗歌同样如此,雪莱的《西风颂》写于1819年秋天,当时欧洲民主革命受挫,诗人借自然之力表达对革命的坚定信念。"冬天来了,春天还会远吗"不仅是自然规律的描述,更是对历史进程的深刻洞察,了解这首诗创作于意大利佛罗伦萨的阿诺河畔,就能感受到地中海秋风与诗人革命激情的相互激荡。

解码:掌握诗歌的艺术密码 诗歌运用独特的艺术手法构建意象世界,比兴作为中国诗歌的核心手法,在《诗经·蒹葭》中体现得淋漓尽致。"蒹葭苍苍,白露为霜"的自然景象,烘托出对"伊人"的执着追寻,这种借景抒情的手法奠定了中国诗歌的抒情传统。

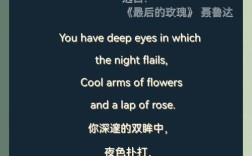

象征手法在西方现代诗歌中尤为突出,艾略特的《荒原》用"四月是最残忍的月份"颠覆传统认知,将现代文明的精神荒芜表现得入木三分,诗中混杂的多种语言和文学典故,构建起一幅破碎的文明图景,需要读者具备相应的文化储备才能完整解读。

声音技巧是诗歌朗读的灵魂,徐志摩的《再别康桥》通过"轻轻的来"与"轻轻的走"形成回环往复的韵律,配合"云彩""金柳""青荇"等柔美意象,营造出惆怅而不伤感的离别氛围,朗读时应注意平仄交替形成的音乐性,波光里的艳影,在我的心头荡漾"中"光""影""荡"的ang韵,如同水波荡漾的视觉效果在声音中的延续。

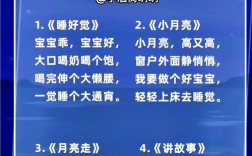

实践:诗歌朗读的多维呈现 不同体裁的诗歌需要采用相异的朗读策略,古体诗如《将进酒》宜用豪放跌宕的语调,展现李白"天生我材必有用"的狂放;近体诗如《锦瑟》则需含蓄深沉,传递李商隐"此情可待成追忆"的朦胧,词作朗读更需注意词牌规定的节奏,念奴娇》的豪迈与《雨霖铃》的婉约应有明显区别。

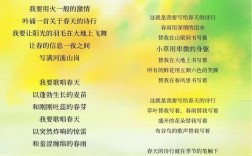

现代诗歌朗读要特别注意意象群的连贯性,海子的《面朝大海,春暖花开》中"粮食和蔬菜""周游世界""给山河取名"等意象,共同构建了一个质朴而温暖的世界,朗读时应以平静中带着希望的语调,避免过度抒情破坏诗歌的内在节奏。

技术手段能有效提升朗读表现力,合理运用气息控制可以突出诗句的重点,比如在《致大海》中"自由奔放的元素"需要饱满的气息支撑;适当的停顿能强化诗意,在《乡愁》的"邮票""船票""坟墓""海峡"之间留白,可以让每个意象充分沉淀,背景音乐的选择也至关重要,古诗词配乐宜用传统乐器,现代诗则可尝试钢琴或大提琴,但音乐始终应为诗歌服务,不能喧宾夺主。

诗歌朗读是跨越时空的对话过程,当我们用声音激活这些文字,不仅是在传承文化,更是在参与创作,每一次用心的朗读,都是对诗歌生命的再次赋予,站在屈原行吟的汨罗江畔,或是惠特曼歌唱的草叶之间,我们会发现,诗歌从未远离我们的生活,它始终在等待那个能与之共鸣的声音。

诗歌教育应当打破技术训练的局限,引导朗读者建立与诗歌的精神联结,只有当朗读者真正被诗歌打动,他的声音才能打动他人,这种情感的真诚传递,是任何技巧都无法替代的,在多媒体时代,诗歌朗读可以通过音频、视频等载体获得更广泛的传播,但核心始终是人与诗的直接相遇。