诗歌是语言的艺术,更是意境的创造,当我们读到“大漠孤烟直,长河落日圆”时,眼前会自然浮现苍茫辽阔的边塞景象;而“小桥流水人家”六个字,便勾勒出江南水乡的温婉画卷,这种通过文字在读者脑海中形成视觉图像的能力,正是诗歌画面描绘的精髓所在。

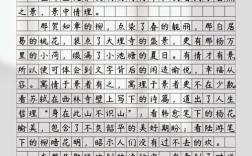

要真正读懂诗歌的画面,我们需要从多个维度进入诗人的创作世界,以王维《使至塞上》为例,这首诗创作于开元二十五年,王维奉命以监察御史身份出使凉州,此时的唐王朝国力强盛,但边塞地区仍时有战事,诗人肩负朝廷使命行走在西北边疆,眼中所见既是自然景观,更是大唐气象的缩影,了解这一背景,我们才能理解为何诗中的画面既雄浑壮阔,又带着几分孤寂——那直上的孤烟既是实景,也暗喻着诗人不随波逐流的气节;那浑圆的落日既是黄昏之景,也寄托着对朝廷圆满的期许。

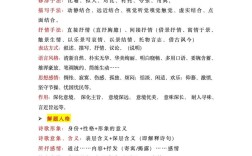

诗歌画面的构建离不开精妙的艺术手法,比喻、拟人等修辞是最直接的画面塑造工具,李白的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,通过夸张的比喻将庐山瀑布与银河相连,让读者仿佛看到银光闪烁的水流从天而降,而杜甫的“感时花溅泪,恨别鸟惊心”则运用拟人手法,让花鸟都具有了人的情感,画面顿时生动起来。

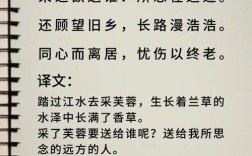

意象的精心选择更是营造画面氛围的关键,马致远《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马”,连续九个意象的铺陈,没有多余动词,却构成了一幅完整的游子思乡图,这些意象不是随意选取,每一个都经过精心锤炼:枯藤暗示生命凋零,老树象征岁月沧桑,昏鸦带来黄昏的压抑,而小桥流水人家则与游子的孤独形成鲜明对比。

色彩的运用同样值得关注,杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,黄、翠、白、青四种颜色的巧妙搭配,构成了一幅明快清新的春日图景,王维作为画家兼诗人,更是深谙此道,“白云回望合,青霭入看无”中白与青的渐变,创造出山水画般的朦胧美感。

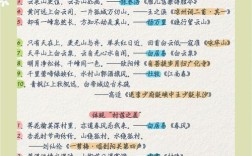

要深入理解诗歌画面,我们需要掌握一些基本的鉴赏方法,首先是反复吟诵,通过声音的节奏感受画面的流动,古典诗歌的平仄格律本身就有画面暗示作用,如李清照《声声慢》中“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,叠字的运用不仅在声音上形成回环,更在视觉上营造出茫然无助的画面感。

抓住诗眼,许多诗歌中都有一个或几个关键字词,它们是理解整首诗画面意境的关键,王安石“春风又绿江南岸”的“绿”字,据说先后改过“到”“过”“入”等十余字,最终选定“绿”字,因为这个字让春风有了颜色,让画面活了起来。

想象力的参与也至关重要,诗歌的文字有限,留下的空白需要读者用想象去填补,读张继《枫桥夜泊》“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”,我们不仅看到月亮西沉、乌鸦啼叫、霜华满天的景象,更应想象出秋夜的寒意、钟声的悠远、游子的愁思,这样才能真正进入诗歌营造的完整意境。

不同时代的诗歌,其画面风格也各具特色,盛唐诗歌画面多雄浑壮阔,如王之涣《凉州词》“黄河远上白云间”,展现出大唐的开放胸襟;宋代诗词则偏向细腻含蓄,如晏殊“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”,画面中蕴含着深刻的哲理思考。

理解诗歌画面不仅提升我们的审美能力,更能丰富我们的情感体验和表达能力,当我们学会解读诗歌中的画面语言,就获得了一把打开诗人情感世界的钥匙,在快节奏的现代生活中,这种通过文字构建内心图像的能力,让我们在喧嚣中保持一方宁静的精神家园。

诗歌画面的鉴赏是一个不断深入的过程,随着人生阅历的丰富,我们对同一首诗的理解也会不断深化,少年时读“床前明月光”,看到的可能只是月夜的画面;中年再读,或许就能体会乡愁的滋味,这正是经典诗歌的魅力所在——它们创造出的画面,能够穿越时空,与每一代读者的心灵对话。