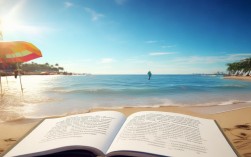

漫步沙滩,潮水退去时总会在湿润的沙地上留下深浅不一的纹路,如同诗歌在时光中刻下的印记,当海风裹挟着咸涩的气息掠过耳际,我们不禁想起那些以海洋为笺、以浪花为韵的诗词创作,这些凝结着智慧与情感的文字,恰如贝壳散落在文学的海岸,等待有心人拾取品鉴。

沧海遗珠:经典海洋诗词的源流

中国古代海洋诗词的源头可追溯至《诗经》。“沔彼流水,朝宗于海”这句出自《小雅·沔水》的诗行,记录了先民对江河归海的朴素认知,汉代曹操的《观沧海》则开创了全景式描绘海洋的先河,“东临碣石,以观沧海”的雄浑气象,将大海的浩瀚与诗人的胸襟融为一体,成为海洋诗歌的典范之作。

唐代是中国海洋诗歌的成熟期,李白在《横江词》中写道“海神来过恶风回,浪打天门石壁开”,以奇幻的想象将海景与神话交织,宋代文人对海洋的观察更为细腻,陆游在《渡浮桥至南台》中“潮平两岸阔,风正一帆悬”的刻画,展现了平静海面的开阔意境,这些作品不仅记录着不同时代的海洋认知,更折射出文人墨客的精神世界。

潮汐与墨迹:创作背景的深度解读

理解海洋诗词,必须将其置于特定的时空坐标中,张九龄《望月怀远》中“海上生明月,天涯共此时”的千古名句,创作于诗人遭贬荆州期间,那片见证离愁的海面,既是地理上的阻隔,也是情感连接的纽带,这种将个人命运与自然景观相融合的创作方式,赋予了海洋诗词深刻的人文内涵。

明清时期海洋题材的拓展与航海技术的发展密切相关,郑和船队七下西洋的壮举,催生了一批描写海外风物与航海体验的诗词,这些作品突破了传统山水诗的局限,将海上丝绸之路的见闻融入诗篇,为海洋文学注入了新的活力。

浪花的韵律:诗词艺术的鉴赏方法

鉴赏海洋诗词需要把握其独特的艺术特征,意象选择上,诗人常选用“孤帆”“礁石”“鸥鸟”等元素构建意境,苏轼《望海楼晚景》中“海上潮头一线来,楼前指顾雪成堆”的描写,通过视觉对比强化了潮水的磅礴气势。

修辞手法的运用尤为关键,比喻如“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”虽写湖景,但其比拟思路可用于理解海洋诗词中的类似手法,拟人化的描写在海洋诗中颇为常见,诗人常赋予海浪、海风以人的情感与动作,如“海浪拍岸似低语,海风拂面如抚琴”。

声韵技巧方面,海洋诗词讲究音律与内容的和谐,描写平静海面时多采用平缓的韵脚与节奏;刻画惊涛骇浪时则常用急促的入声字,如“八月涛声吼地来,头高数丈触山回”中短促有力的发音,模拟了潮水撞击的震撼效果。

贝壳的纹路:创作手法的实践应用

现代创作者从传统海洋诗词中汲取营养时,可关注几个重要维度,观察力的培养是基础,要善于捕捉海洋在不同时间、气候下的细微变化,清代诗人阮元在《吴兴杂诗》中“交流四水抱城斜,散作千溪遍万家”的观察视角,提示我们如何从宏观与微观两个层面把握水域特性。

情感投射的技巧值得借鉴,成功的海洋诗词往往能做到“以我观物,物皆著我之色彩”,王勃《滕王阁序》中“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的经典画面,实际上是将人的时空感融入自然景观,这种主客交融的手法在海洋创作中同样适用。

现代语境的转化尤为重要,传统诗词中的海洋意象需要与当代人的海洋体验相结合,比如将冲浪、深潜等现代海洋活动纳入创作视野,或用海洋生态保护等新观念重新诠释经典意象,使传统形式焕发新的生命力。

站在新世纪的海岸线上回望,那些历经千年洗礼的海洋诗词如同被海浪打磨光滑的卵石,每一枚都承载着特定时代的情感与智慧,当我们吟诵“春江潮水连海平,海上明月共潮生”的诗句,不仅是在欣赏文字的美感,更是在与无数面对过大海的灵魂对话,这种跨越时空的共鸣,正是古典诗词永恒魅力的所在,也是我们在数字化时代仍需要诗歌的理由。