王昭君作为中国古代四大美女之一,其形象与故事在文学艺术中流传千年,她的人生经历不仅被载入史册,更成为历代诗人吟咏的题材,这些诗歌作品既反映了不同时代的审美倾向,也展现了文人墨客对历史人物的多元解读。

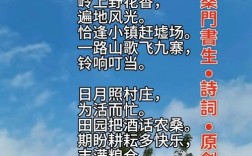

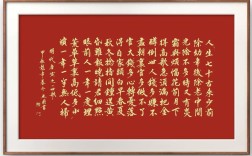

关于王昭君的诗歌创作最早可追溯至汉代,当时民间已有歌谣传唱昭君出塞的故事,但现存最早的完整诗作当属汉代《怨词》,这首五言诗以王昭君的口吻抒写远嫁匈奴的哀愁,翩翩之燕,远集西羌,高山峨峨,河水泱泱”等句,通过自然景物的描写反衬出人物内心的孤寂,这首诗虽未必真是王昭君所作,但奠定了后世昭君诗歌的基调。

魏晋南北朝时期,以石崇《王明君辞》最为著名,这首诗在继承前人哀怨基调的同时,加入了更多细节描写:“我本汉家子,将适单于庭,辞诀未及终,前驱已抗旌。”石崇通过具体场景的刻画,使人物形象更加丰满,这个时期的昭君诗歌开始注重人物心理的细腻刻画,为后世创作开辟了新路径。

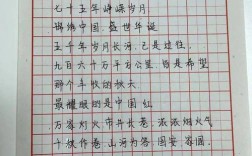

唐代是王昭君题材诗歌的繁荣期,李白、杜甫、白居易等大诗人都曾以此为题创作,李白的《王昭君》以豪放笔触写道:“汉家秦地月,流影照明妃,一上玉关道,天涯去不归。”诗人将个人怀才不遇的感慨融入历史题材,使昭君形象承载了更丰富的意蕴,杜甫的《咏怀古迹》则从历史角度出发,“千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论”,既表达对昭君的同情,也暗含对时局的忧思。

宋代诗人对王昭君的诠释更显理性,王安石的《明妃曲》突破传统哀怨模式,提出“君不见咫尺长门闭阿娇,人生失意无南北”的新见解,这种对历史人物的重新解读,反映了宋代士大夫的思辨精神,欧阳修的同名诗作则着重描写昭君出塞的场景:“耳目所及尚如此,万里安能制夷狄”,在抒情之余流露出对边疆政策的思考。

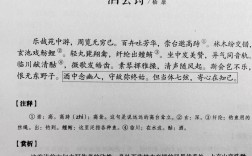

元代以后,随着戏曲小说的流行,王昭君形象进一步丰富,马致远的杂剧《汉宫秋》虽不是严格意义上的诗歌,但其中不少唱词具有很高的诗学价值,这个时期的昭君题材作品更注重情节的戏剧性和人物的立体感。

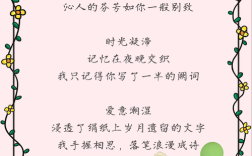

这些诗歌在艺术手法上各具特色,比喻是最常见的修辞方式,诗人常将王昭君比作明月、孤雁、落花等意象,以物喻人,增强感染力,对比手法也运用广泛,通过汉宫与塞外、荣华与孤寂的强烈反差,突出人物的悲剧命运,用典是另一重要特征,诗人常借昭君故事抒发自身感慨,使历史题材具有现实意义。

在结构安排上,昭君题材诗歌多采用时空交错的写法,如李白的“昭君拂玉鞍,上马啼红颜”二句,既写当下离别之景,又暗含对未来的想象,这种结构使有限的诗句承载更丰富的内容。

这些诗歌的流传与接受也值得关注,历代选本如《文选》《唐诗三百首》都收录了昭君题材诗作,促进了这些作品的传播,不同时代的读者对同一首诗常有不同理解,这种解读的多样性正是古典诗歌魅力所在。

今天阅读这些诗歌,我们不仅能欣赏其艺术成就,更能透过文字感受历史与现实的对话,每首关于王昭君的诗歌都是诗人与历史的共鸣,既是对往事的追忆,也是对当下的思考,这些作品跨越千年依然动人,正是因为它们触动了人类共同的情感体验。

古典诗词中的人物形象往往经过艺术加工,与历史事实有所出入,王昭君在诗歌中的形象演变,实际上反映了各个时代文化观念和审美趣味的变迁,理解这一点,有助于我们更深入地把握古典诗词的艺术特质,也能更准确地领会诗人的创作意图。