诗歌,作为人类情感与智慧的结晶,跨越千年依然熠熠生辉,它不仅是语言的艺术,更是文化的载体,理解一首诗,需要从多个维度深入探索,才能真正触摸到其灵魂。

溯源:探寻诗歌的出处与流变

诗歌的出处往往决定了它的基本气质,中国古典诗歌有两大源头:《诗经》与《楚辞》。《诗经》收录了西周至春秋中的三百零五篇作品,分为“风”“雅”“颂”三部分。“风”是各地民歌,质朴清新;“雅”是朝堂乐歌,典雅庄重;“颂”是宗庙祭祀之歌,肃穆恢弘,这些诗歌大多没有明确作者,是集体创作的结晶,真实反映了当时的社会风貌与人民情感。

《楚辞》则以屈原的《离骚》为代表,充满浪漫主义色彩与瑰丽想象,与《诗经》的现实主义传统不同,《楚辞》开创了中国诗歌的浪漫主义先河,汉代乐府诗继承《诗经》传统,唐代格律诗将其推向巅峰,宋词元曲又拓展了诗歌的表现形式,了解诗歌的文学史坐标,就如同掌握了打开理解之门的钥匙。

知人:解读作者的生命印记

“诗言志,歌永言。”诗人的生平经历、思想情感与艺术追求,都深刻烙印在作品之中,杜甫之所以被称为“诗圣”,与其历经安史之乱、漂泊西南的生命历程密不可分,他在《春望》中写道:“国破山河在,城春草木深。”若非亲历家国之痛,很难写出如此沉痛入骨的诗句。

李白的诗歌则洋溢着自由不羁的个性魅力。“天生我材必有用,千金散尽还复来”的豪迈,“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”的傲骨,都与诗人洒脱的个性相契合,了解李白的道教信仰、游侠经历,就能更深入理解他诗歌中的奇幻想象与超凡脱俗。

同样,了解苏轼屡遭贬谪却豁达开朗的人生经历,才能读懂他“一蓑烟雨任平生”的旷达;了解李清照从幸福安逸到流离失所的生命转折,才能体会她“寻寻觅觅,冷冷清清”的愁绪,诗人的生命体验是诗歌情感的源泉。

论世:还原创作的历史语境

任何诗歌都是特定历史环境下的产物,创作背景包括时代氛围、社会状况、具体事件等多方面因素,曹操的《蒿里行》描绘了汉末军阀混战造成的惨状:“白骨露于野,千里无鸡鸣。”这首诗创作于建安年间,正值天下大乱,了解这段历史,才能明白诗中蕴含的悲天悯人与统一志向。

李商隐的许多无题诗,历来解读纷纭,若了解晚唐的牛李党争以及诗人在其中的尴尬处境,或许能理解其中隐晦的政治寄托与身世感慨,诗歌中的意象往往成为时代精神的象征。

南宋时期,山河破碎,陆游临终仍不忘“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”;岳飞怒发冲冠,立志“驾长车,踏破贺兰山缺”,这些充满爱国情怀的诗篇,只有放在宋金对峙的历史背景下,才能理解其深沉的力量。

品味:掌握诗歌的鉴赏方法

鉴赏诗歌需要科学的方法与审美的敏感,首先应从文本细读开始,关注诗歌的字、词、句,贾岛“僧敲月下门”中“推”“敲”的斟酌,王安石“春风又绿江南岸”中“绿”字的锤炼,都体现了诗歌语言的精妙。

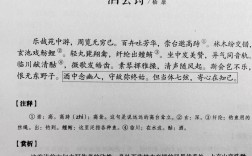

其次要把握诗歌的意象与意境,意象是融入诗人主观情感的客观物象,如马致远《天净沙·秋思》中的“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,多个意象组合形成意境,传达出游子思乡的苍凉心境。

再次要体会诗歌的韵律与节奏,古典诗歌的平仄、对仗、押韵,现代诗歌的内在节奏与分行,都是诗歌音乐美的体现,朗诵是感受诗歌韵律的最佳方式。

最后要进行联想与比较,将不同诗人、不同时期的同类题材作品进行比较,如比较王维与孟浩然的山水诗,李白与杜甫的诗歌风格,能更深刻地把握诗歌特色。

析法:理解诗歌的艺术手法

诗歌运用丰富的艺术手法来增强表现力,赋、比、兴是中国诗歌的传统手法。“赋”是直陈其事,“比”是借物喻情,“兴”是先言他物以引起所咏之词。《诗经·关雎》以“关关雎鸠,在河之洲”起兴,引出“窈窕淑女,君子好逑”的主题。

象征手法通过特定形象表现抽象概念,屈原以香草美人象征高洁品格,闻一多以“死水”象征腐朽社会,现代诗中,艾青用“土地”与“太阳”象征祖国与希望。

夸张能强化情感,如李白的“白发三千丈,缘愁似个长”;对偶使诗句工整和谐,如杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”;用典可丰富内涵,如辛弃疾词中大量历史典故的运用。

现代诗歌还发展了意象叠加、通感、变形等新手法,如舒婷《致橡树》中以“木棉”与“橡树”的并置象征现代爱情观。

理解诗歌是一个由表及里、由浅入深的过程,从出处到作者,从背景到手法,每一个环节都为我们提供了进入诗歌世界的路径,真正的鉴赏不仅是知识的积累,更是心灵的对话,当我们以开放的心态、敏锐的感知与丰富的知识去面对一首诗,它便会向我们展现其无穷的魅力,诗歌的价值不在于被供奉在文学神坛,而在于能够融入当代生活,为忙碌的现代人提供一方心灵栖息之地,在数字时代,古典诗词通过新媒体重新焕发生机,这正证明了真正优秀的诗歌具有超越时空的生命力。