在人类智慧的星河中,名言警句如同璀璨的星辰,穿越时空,照亮我们前行的道路,它们言简意赅,却蕴含着深刻的哲理与力量,掌握如何正确理解与运用这些智慧结晶,不仅能提升个人修养,更能为我们的言语和文字增添分量。

探寻智慧的源泉:出处与作者

真正理解一句名言,第一步是追溯其源头,了解其出处与作者,如同为一件珍宝验明正身,能让我们更准确地把握其内涵。

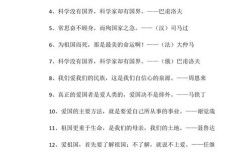

许多名言源自经典典籍。“己所不欲,勿施于人”这句话,出自《论语·卫灵公》,是儒家思想创始人孔子的核心主张,了解这一点,我们就能明白,这不仅仅是一条人际交往的准则,更是“仁”这一思想在具体行为上的体现,与孔子所处的春秋末期礼崩乐坏、他力图恢复社会秩序的背景息息相关,如果不清楚出处,很容易将其简单理解为“不要欺负人”,而忽略了其深厚的伦理与社会价值。

另一些名言则来自伟大的历史人物或事件,法国启蒙思想家伏尔泰的“我不同意你的观点,但我誓死捍卫你说话的权利”,常常被用来倡导言论自由,深入探究会发现,这句话并非伏尔泰的原话,而是由英国作家伊夫林·比阿特丽斯·霍尔在其著作《伏尔泰的朋友们》中,为概括伏尔泰的精神所写,了解这一创作背景,并不削弱这句话的力量,反而让我们更关注其精神实质——对异见者的宽容与对自由原则的坚守,这比字面本身更具启发性。

当我们引用一句名言时,花一点时间考证其确切的作者、著作乃至历史背景,是确保我们“引之有据”的基石,这体现了对知识和原创者的尊重。

解锁运用的钥匙:理解与语境

找到了智慧的源泉,下一步是如何将这泉水恰当地引入我们自己的思想田地,生搬硬套是引用名言的大忌,精准的运用建立在深刻理解与语境契合之上。

论证的基石,而非点缀

名言警句在文章或演讲中,应扮演支撑论点的论据角色,而非华丽的装饰,在论述“坚持”这一主题时,如果仅仅在结尾加上一句“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”,会显得空洞,但若先阐述坚持过程中必然遇到的困难,再引出这句明代先贤的警句,用它来形象地说明磨难与成功的关系,那么名言就成为了论证链条中坚实的一环,增强了说服力。

语境的完美融合

再好的名言,如果与上下文语境格格不入,也会显得突兀,在讨论现代科技创新时,生硬地插入一句古代的农业谚语,效果可能适得其反,成功的引用,要求名言的思想、情感与风格都能与你的主题无缝衔接,它应该像是为你量身定做的部件,自然嵌入你的整体表达之中。

诠释赋予新生命

直接引用固然有力,但有时根据实际情况,对名言进行适当的解释或化用,能产生更佳的效果,特别是在跨文化或跨时代的语境中,对一句古语或外来名言进行简要的现代诠释,能帮助听众更好地理解,引用老子“治大国若烹小鲜”时,可以简要说明这是比喻治理国家要遵循规律、避免朝令夕改,如同煎小鱼不宜频繁翻动,从而让古老的智慧在现代管理中焕发新的活力。

鉴赏艺术的魅力:修辞与手法

名言警句之所以能脍炙人口,历久弥新,除了思想的深度,其精妙的表达手法也功不可没,欣赏这些艺术手法,能提升我们的语言审美能力。

- 比喻: 将抽象道理具象化,如苏轼的“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥”,用鸿雁在雪泥上留下的爪印比喻人生无常、痕迹易逝,意境深远。

- 对比: 通过强烈反差突出主题,如“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,杜甫用富贵之家的奢侈与贫苦百姓的惨状形成尖锐对比,极具视觉和情感冲击力。

- 对偶: 使语句整齐匀称,朗朗上口,如“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,鲁迅先生用严谨的对偶,将对待敌人与人民截然不同的态度表达得铿锵有力。

- 排比: 增强语势,深化感情,如培根在《论读书》中的“读史使人明智,读诗使人灵秀……”,通过排比句式,层层递进地阐述了各类知识对人性的全面塑造作用。

理解这些修辞手法,不仅能让我们在引用时更能体会其精妙之处,也能潜移默化地提升我们自身的语言表达能力。

名言警句是前人智慧的沉淀,是跨越时空的对话,面对它们,我们应怀有敬畏之心,力求准确理解,恰当运用,在这个信息爆炸的时代,让这些经过时间淬炼的真理成为我们思想的压舱石,指引我们在纷繁复杂的世界中保持清醒,做出明智的判断,真正让一句名言产生价值的,永远是我们对其深刻的理解与付诸实践的勇气。