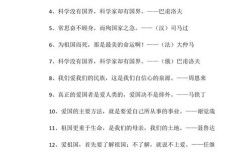

光阴如流水般悄然逝去,古今中外的智者用精妙的语言捕捉了这一永恒主题,这些关于时光飞逝的警句不仅是文学瑰宝,更是指导我们珍惜当下、善用时间的生活智慧。

孔子的川上之叹

“逝者如斯夫,不舍昼夜。”这句流传两千五百年的名言出自《论语·子罕》,孔子站立河岸,目睹滔滔江水奔流不息,联想到时光的一去不返,这位春秋时期的思想家当时正周游列国,传播自己的政治理想却屡遭挫折,河水的不息流动触动了他对生命有限而事业未成的深切感受。

这句话的深刻在于,孔子没有简单哀叹时间流逝,而是以水流为喻,揭示了时间恒定不变的特性——它从不停歇,从不等候,理解这句名言,关键在于把握其双重含义:一方面承认时间的无情流逝,另一方面启示人们应当如水般持之以恒地追求理想。

在当代生活中,我们可以在个人规划、教育场景中运用这一智慧,比如设定长期目标时,提醒自己时间不会等待,必须保持前进;教育子女时,可通过观察自然现象,引导他们理解时间的珍贵。

庄子的白驹过隙

战国时期哲学家庄子在《知北游》中写道:“人生天地之间,若白驹之过隙,忽然而已。”这幅生动意象将人生比作骏马飞驰掠过墙壁缝隙般短暂,庄子生活在战乱频仍的年代,深切感受到生命的脆弱与短暂。

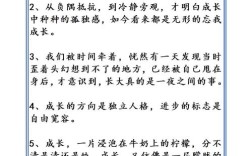

与孔子的积极入世不同,庄子从道家思想出发,强调顺应自然,他并非倡导消极无为,而是提醒人们在有限生命中不应过分执着于外在功名,应寻求内心的自由与安宁,这种时间观为那些在快节奏生活中焦虑不堪的现代人提供了另一种思考角度——在珍惜时间的同时,也要学会安顿心灵。

将庄子智慧融入日常生活,我们可以在追求效率与保持内心平静之间找到平衡,当感到时间压迫时,回想“白驹过隙”的意象,既能激发行动力,又能缓解过度焦虑。

莎士比亚的时间之笔

英国文豪莎士比亚在十四行诗中写道:“时光无情地摧毁它自己的杰作。”这位伊丽莎白时期的剧作家生活在文艺复兴晚期,当时英国社会正经历从宗教中心向人文主义的转变,他的作品深深植根于对人类处境的理解——时间既能创造美丽,也会带走一切。

莎翁的时间观充满了辩证色彩:时间赋予生命,又将其夺走;它带来青春,也带来衰老,这种理解比单纯感叹“时间过得快”更为深刻,触及了存在本身的矛盾性。

在现代语境中应用莎翁的智慧,我们可以更好地面对衰老、变化与失去,当目睹容颜改变或事物消逝时,理解这是自然规律的一部分,从而更专注于创造那些时间无法轻易带走的价值——如知识、智慧与真情。

陶渊明的珍惜当下

东晋诗人陶渊明在《杂诗》中写道:“盛年不重来,一日难再晨,及时当勉励,岁月不待人。”这位辞官归隐的诗人不同于前几位哲人的观察者视角,而是直接呼吁积极行动。

陶渊明生活在政治动荡的东晋末年,看透了官场浮沉,选择回归田园生活,他的时间观极具实践性——既然时间留不住,那就充分珍惜每个当下,这种思想对现代人极具启示:我们常常要么沉湎于过去,要么焦虑于未来,却忽略了唯一能把握的现在。

将这种智慧应用于今天,意味着在制定长远计划的同时,不忽视眼前的每一步实践;在怀念“美好旧时光”或等待“更好明天”的诱惑中,坚守当下的价值。

跨文化时间观的现代启示

不同文化对时间流逝的表述各具特色,却共享着对生命有限的认知,古希腊哲学家赫拉克利特说“人不能两次踏进同一条河流”,与孔子的川上之叹异曲同工;拉丁谚语“Carpe diem”与陶渊明的“及时当勉励”遥相呼应。

这些跨越时空的智慧在今天这个快节奏时代具有特殊意义,我们被各种效率工具包围,却比任何时候都更感到时间匮乏,重温这些古老警句,不是为加深焦虑,而是为获得一种更健康的时间观——在追求效率的同时,不失去对生活本质的把握。

真正理解这些关于时间飞逝的名言,不在于学会多少华丽辞藻,而在于如何将它们转化为生活态度,时间确实过得很快,但正因为如此,每一刻才显得珍贵,在川流不息的时间长河中,我们既是观察者,也是参与者;既要认识到生命的短暂,也要发现其中的永恒价值,这些古老智慧最终指向的是同一个方向——在知悉时间有限性的前提下,如何活得更加充实、有意义。