书法艺术与名言警句的结合,是中华文化独特的智慧结晶,这些镌刻在宣纸上的文字,既是笔尖的舞蹈,更是穿越时空的思想火炬,掌握名言警句的创作与鉴赏,不仅能提升书法技艺,更能让我们在笔墨间与先贤对话。

溯源:笔墨深处的文化基因

每幅传世名作都承载着特定的历史语境,王羲之《兰亭集序》诞生于东晋永和九年的暮春,四十余位文人在会稽山阴的曲水边流觞赋诗,微醺之际,王羲之提笔挥毫,在感叹“死生亦大矣”的同时,也留下了“后之视今,亦犹今之视昔”的哲思,了解这幅作品背后的雅集背景,才能理解其中既欢愉又悲悯的复杂情感。

颜真卿《祭侄文稿》则诞生于完全不同的情境,面对侄子颜季明在安史之乱中惨遭杀害的噩耗,颜真卿悲愤交加,笔墨随着情绪起伏而变化,开头尚能克制,写到“孤城围逼,父陷子死”时,笔锋开始凌乱,到最后“呜呼哀哉”几乎不可辨认,这种由极度悲痛产生的艺术感染力,让这幅作品超越了书法本身,成为忠义精神的永恒象征。

解构:经典名句的创作密码

理解名言警句的内涵,需要从作者生平与思想体系入手,苏轼《黄州寒食诗帖》中“自我来黄州,已过三寒食”的慨叹,必须结合他因乌台诗案被贬黄州的经历来解读,此时的苏轼已完成从士大夫到文人的蜕变,在“君门深九重,坟墓在万里”的困境中,反而达到了“也拟哭途穷,死灰吹不起”的豁达境界,这种在逆境中升华的人生智慧,正是苏轼书法的精神内核。

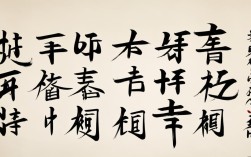

米芾《蜀素帖》则展现了另一种创作状态,在珍贵的蜀素上书写,米芾充分调动毕生所学,“拟古”而不“泥古”,在限制中创造自由,青松本无华,瑶草亦自馨”的句子,配合他独特的“刷字”笔法,将高洁品格与艺术创新完美融合,研究这些大家的创作手法,犹如打开了一座丰富的艺术宝库。

实践:古今融合的书写智慧

当代书法创作中,名言警句的选择与呈现需要遵循特定规律,内容与场合的匹配至关重要,在书房悬挂“静坐常思己过,闲谈莫论人非”,体现的是修身自省;在办公室书写“天道酬勤”,彰显的是进取精神,这种对应关系决定了作品的感染力。

书体与文意的和谐统一是创作的关键,书写岳飞的《满江红》宜用雄强豪放的楷书或行草,才能表现“怒发冲冠”的悲愤;抄录陶渊明的《饮酒》则适合清新淡雅的行书或隶书,以契合“采菊东篱下”的闲适,字体风格与文字内容的默契,能产生一加一大于二的艺术效果。

在具体创作过程中,建议分三步进行:深入理解文意,把握情感基调;精心设计章法,考虑疏密虚实;注重笔墨变化,通过浓淡干湿表现节奏,例如书写“厚德载物”,用笔应沉稳厚重,结体宽博;创作“清风徐来”,则需笔墨轻盈,布局疏朗。

升华:从技法到心法的跨越

真正优秀的书法作品,是技法与心法的完美统一,当我们临摹赵孟頫的《道德经》时,不仅要模仿其圆润流畅的笔法,更要体会其中“上善若水”的哲学思考,书法创作的最高境界,是让笔墨成为思想的自然流露。

现代人在运用名言警句进行创作时,应当避免简单照搬,可以尝试将古典智慧与现代审美相结合,比如用当代视觉语言重新诠释传统箴言,或选取贴近时代的精神语录进行创作,重要的是保持对文字的敬畏之心,让每一笔都承载真实的情感与思考。

在快节奏的现代社会,书法与名言警句的邂逅,为我们提供了一种独特的修身方式,通过笔墨与古贤对话,不仅能提升艺术修养,更能在浮躁世界中找到内心的宁静,当我们将个人感悟融入千年的文化传承,每一幅作品都会成为不可复制的精神印记。