书法,是笔尖上的舞蹈,是墨水里的哲学,数千年来,它不仅是记录语言的工具,更成为修身养性、传承文化的高雅艺术,无数先贤在挥毫泼墨间,留下了关于书法艺术的精辟见解,这些名言警句如同夜空中璀璨的星辰,指引着后来者的学习之路,理解并运用这些名言,能让我们在书法实践中事半功倍,更能深刻领悟其蕴含的人文精神。

溯源:名言背后的历史与哲思

每一句流传至今的书法名言,都非无根之木,它们深深植根于特定的历史语境与作者的亲身实践之中。

以“书如其人”这一经典论断为例,这句话常被归源于西汉文学家扬雄的《法言》:“言,心声也;书,心画也。” 它明确指出了书法与内心世界的关联,书法并非单纯的技巧展示,而是书写者性格、情操、学识乃至瞬间情绪的外化表现,一个心浮气躁的人,其字往往难以沉稳;一个拘谨内向的人,笔下的开合也可能受限,理解这一点,我们学习书法时就不仅是临摹字形,更要注重内在修养的提升,达到“字内功”与“字外功”的同步精进。

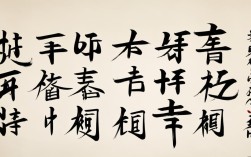

再如唐代书法家孙过庭在《书谱》中提出的“初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正。” 这短短二十余字,精准概括了学习书法的三个阶段,孙过庭身处大唐文化鼎盛时期,书法理论体系日趋成熟,他基于大量观察与实践,提炼出这一学习规律,它告诉我们,学习伊始,需遵循法度,打好扎实基础(平正);在有了一定根基后,要敢于突破,探索变化与奇崛(险绝);在掌握了所有变化技巧之后,回归到一种看似平实、实则内涵丰富的高级境界(复归平正),这个过程,不仅是技法的锤炼,更是心境的升华,充满了辩证法的智慧。

践行:名言在临摹与创作中的运用

理解了名言的出处与内涵,更关键的是将其转化为指导我们具体实践的方法。

王羲之在《书论》中言:“凡书贵乎沉静,令意在笔前,字居心后。” 这“意在笔前”四个字,是书法创作的核心要诀,它要求在落笔之前,对整篇文字的布局、每个字的结构、笔画的走势乃至墨色的浓淡,都有一个通盘的构思和预想,如同将军布阵,须在战前运筹帷幄,在实际操作中,无论是临帖还是创作,都应养成先读帖、再揣摩、后下笔的习惯,面对字帖,不急于动笔,先观察分析其点画、章法,在心中形成清晰印象;创作时,更是要凝神静气,胸有成竹,方能下笔有由,避免信笔为体、杂乱无章。

对于书法学习的态度,宋代苏轼的名句“退笔如山未足珍,读书万卷始通神”提供了根本路径,他强调,仅仅依靠堆成山般的废笔(指刻苦练习)是远远不够的,真正让书法达到出神入化境界的,是“读书万卷”所带来的深厚学养,这种方法论要求学书者不能将自己禁锢在方寸笔墨之间,在每日坚持临池不辍的同时,必须广泛阅读文学、历史、哲学等各类书籍,提升自己的文化底蕴和审美眼光,手上的功夫与脑中的学问,如同车之两轮、鸟之双翼,缺一不可,一个学识渊博的人,其对书法的理解、对气韵的把握,自然会超越纯粹的技工。

进阶:从技法到美学与心性的修炼

当基础技能掌握后,书法名言引导我们走向更高的艺术追求与精神享受。

唐代楷书大家柳公权提出“用笔在心,心正则笔正”,这固然有其劝谏君王的特定政治背景,但将其引申到书法艺术本身,同样极具价值。“心正”可以理解为书写时心态的端正、专注与真诚,只有当内心摒除杂念,全神贯注于笔端,线条才能呈现出力量与正气,这是一种通过笔墨进行的自我观照与修炼,在练习时,刻意培养自己专注、沉稳的心境,你会发现,笔下的线条质量会随之提升。

在审美层面,清代邓石如提出的“计白当黑”理论,彻底颠覆了只关注笔墨形态的单一视角,它指出,在书法作品中,着墨处是字,留白处同样是作品的有机组成部分,字间的空白、行间的距离,与黑色的笔画相互依存、相互生发,共同构成作品的疏密、虚实与节奏,掌握这一手法,要求我们在安排结构、经营章法时,必须有意识地规划空白部分,让“无画处皆成妙境”,这使得书法作品的布局超越了简单的写字,进入了构成与设计的艺术层面,极大地增强了作品的表现力和想象力。

书法艺术是一座无尽的宝藏,而这些历代名言就是开启宝藏的钥匙,它们凝聚了前贤的智慧与经验,将抽象的审美感受转化为可理解、可操作的准则,学习书法,理应将这些名言常挂心头,反复品味,并结合自身的实践不断验证、体会,让古老的智慧照亮我们的学书之路,在墨香中不仅写出一手好字,更修养一颗沉静、丰盈的心,这或许才是书法艺术给予我们最宝贵的馈赠。