书籍是人类智慧的结晶,而关于读书的名言则如灯塔般照亮无数求知者的道路,这些凝练的语句承载着先贤对阅读的深刻理解,跨越时空依然闪烁着思想的光芒。

东西方阅读智慧的对话

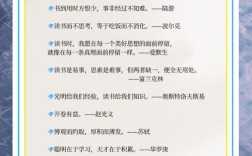

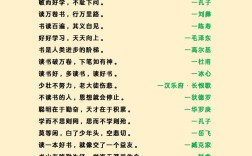

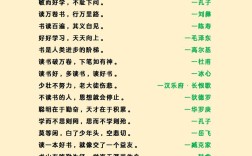

中国古代文人对读书有着独特领悟,孔子在《论语》开篇即言:“学而时习之,不亦说乎?”这句话诞生于春秋时期礼崩乐坏的社会背景下,强调了学习与实践相结合的重要性,宋代朱熹提出“读书三到”——心到、眼到、口到,这是他在白鹿洞书院讲学期间总结的阅读方法,要求读者全身心投入。

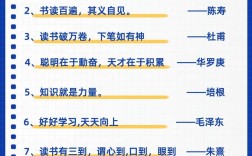

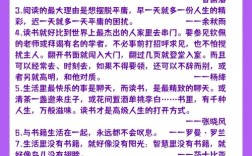

与之呼应,西方思想家的见解同样深刻,英国哲学家培根在《论读书》中写道:“读书足以怡情,足以博彩,足以长才。”这篇发表于1625年的随笔,系统阐述了阅读对不同心智的塑造作用,法国作家雨果则用形象比喻描述:“书籍是造就灵魂的工具。”这句话折射出十九世纪欧洲启蒙思想对民众教育的重视。

名言背后的时空印记

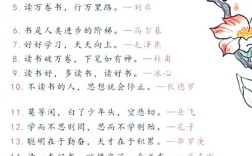

每句经典名言都深深扎根于特定的历史土壤,苏轼“旧书不厌百回读,熟读深思子自知”写于被贬黄州期间,反映了宋代士大夫在困境中坚持治学的精神,清代曾国藩家书中“读书第一要有志,第二要有识,第三要有恒”的教诲,体现了晚清知识分子经世致用的阅读观。

欧洲文艺复兴时期,但丁提出“书籍是人类的营养品”,打破了中世纪教会对知识的垄断,德国诗人歌德“读一本好书,就是和许多高尚的人谈话”的观点,则带有启蒙运动时期推崇理性交流的鲜明特征。

将阅读智慧融入生活

理解这些名言的关键在于实践应用,陶渊明“好读书,不求甚解”倡导的是一种愉悦的阅读心态,适合文学作品欣赏;而董遇“读书百遍,其义自见”强调反复研读,更适合经典著作理解。

在现代社会,我们可以根据不同场景灵活运用这些智慧,培根“有些书只需浅尝辄止,有些书需要狼吞虎咽,少数书则应当细嚼慢咽”的观点,为信息爆炸时代的阅读选择提供了清晰指引,利用碎片时间践行欧阳修“三上读书法”——马上、枕上、厕上,能让阅读自然融入日常生活。

深度解析经典阅读观

朱熹的“读书六法”至今仍具指导意义:循序渐进、熟读精思、虚心涵泳、切己体察、着紧用力、居敬持志,这六个步骤从方法到态度构建了完整的阅读体系,虚心涵泳”要求读者摒弃成见,沉浸文本;“切己体察”强调将书中道理与自身经历相验证。

清代学者戴震提出“由字通词,由词通道”的文本解读方法,体现了考据学派严谨的治学态度,这种方法在现代学术阅读中依然适用,尤其适合理论著作研读。

构建个人阅读体系

左宗棠“读书须知出入法”提供了另一种视角:始当求所以入,终当求所以出,见得亲切,此是入书法;用得透脱,此是出书法,这种观点强调既要深入理解书中内容,又要跳出书本束缚,创造性地应用知识。

现代人建立阅读体系时,可参考这些传统智慧:首先明确阅读目的,选择适合的书籍;其次制定合理计划,保持阅读连续性;最后注重思考应用,完成知识内化,诸葛亮“观其大略”与陶渊明“不求甚解”各有适用场景,精读与泛读应当相辅相成。

阅读的现代意义

在数字化阅读日益普及的今天,传统阅读智慧依然珍贵,黄庭坚“三日不读书,便觉语言无味,面目可憎”的感慨,提醒我们阅读对个人气质的影响,而狄德罗“不读书的人,思想就会停止”的警示,则揭示了阅读与思维活力的内在联系。

真正有效的阅读不仅是信息获取,更是与作者的心灵对话,当我们带着思考阅读,每本好书都会成为成长阶梯,阅读的价值不仅在于积累知识,更在于培养独立思考能力,形成个人见解,这种通过阅读获得的智慧,将成为指引人生方向的明灯。

在信息过载的时代,选择值得深度阅读的书籍,比盲目追求阅读数量更为重要,经典著作经得起时间考验,其中蕴含的智慧能够为现代生活提供持久启迪,将阅读所得转化为实际行动,让书本知识服务于现实生活,这才是阅读的终极意义。