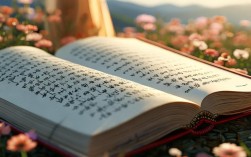

赞美荷花的诗歌是中国古典文学中一个非常重要的主题,其历史悠久,佳作如林,荷花,又称莲花、芙蕖、菡萏,在中国文化中象征着高洁、清雅、脱俗和吉祥。

以下为您精选和解析几首最具代表性的赞美荷花的诗歌,从古体诗到词,展现其不同的艺术魅力。

周敦颐《爱莲说》(散文中的诗)

《爱莲说》是一篇散文,但其文辞优美,逻辑清晰,意境深远,被誉为“千古颂莲之绝唱”,是赞美荷花精神的巅峰之作。

《爱莲说》 (宋)周敦颐

水陆草木之花,可爱者甚蕃,晋陶渊明独爱菊,自李唐来,世人甚爱牡丹,予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也,噫!菊之爱,陶后鲜有闻,莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

【赏析】 周敦颐这篇短文,通过对比菊花(隐逸)、牡丹(富贵),突出了莲花“君子”的品格。

- “出淤泥而不染,濯清涟而不妖”:这是对荷花精神内核最经典的概括,它生长在污浊的泥土中,却能保持自身的洁净;它在清澈的水中洗涤,却不显得妖媚轻浮,这象征着君子身处污浊环境,却能坚守高尚的道德情操,不同流合污。

- “中通外直,不蔓不枝”:描绘了荷花的茎干中空而直,不生旁枝,这比喻君子内心通达,行为正直,不拉帮结派,不攀附权贵。

- “香远益清,亭亭净植”:香气传播得越远越清幽,洁净地挺立在那里,这象征着君子美好的德行和声名远播,且姿态优雅从容。

- “可远观而不可亵玩焉”:只能远远地欣赏,而不能轻慢地玩弄,这体现了君子庄重、不可侵犯的尊严。

杨万里《晓出净慈寺送林子方》(七言绝句)

这首诗以壮阔的笔触,描绘了西湖荷花的盛景,气势恢宏,色彩明丽。

《晓出净慈寺送林子方》 (宋)杨万里

毕竟西湖六月中,风光不与四时同。 接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

【赏析】 这首诗是送别诗,但全诗不着一个“送”字,而是通过对西湖夏日荷花的极致描绘,来烘托离别时的心境和对美景的留恋。

- “毕竟西湖六月中,风光不与四时同”:开篇即点明时间和地点,强调六月西湖的与众不同,为下文的奇景铺垫。

- “接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”:这是千古传诵的名句。

- “接天”、“无穷碧”:写出了荷叶的广阔无垠,一望无际,与天相接,形成了极其壮阔的绿色海洋,展现了生命的磅礴力量。

- “映日”、“别样红”:在烈日的映照下,荷花显得格外鲜艳夺目,这红色是碧绿海洋中最亮丽的色彩,形成了强烈的视觉冲击,画面感极强。

- 全诗以“碧”衬“红”,以“无穷”显“别样”,色彩对比鲜明,意境雄浑开阔,将荷花在盛夏时节的极致生命力展现得淋漓尽致。

王昌龄《采莲曲》(七言绝句)

这首诗从侧面描写荷花,将人与花融为一体,意境优美,充满生活气息。

《采莲曲》 (唐)王昌龄

荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。 乱入池中看不见,闻歌始觉有人来。

【赏析】 这首诗描绘了一群采莲少女在荷花池中嬉戏的动人景象。

- “荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开”:这一句是神来之笔,少女的绿色罗裙与池塘里的荷叶浑然一体,仿佛是同一块布料裁剪而成;而粉红色的荷花,正对着少女的脸庞两边绽放,人面荷花,相互映衬,分不清是花映人,还是人如花。

- “乱入池中看不见,闻歌始觉有人来”:少女们融入了荷花丛中,身影若隐若现,让人看不清,直到听到她们的歌声,才察觉到原来有人来了,这种“只闻其声,不见其人”的写法,充满了诗意和想象空间,含蓄地表现了少女的活泼与娇羞。

李清照《一剪梅》(词)

李清照的这首词,将荷花与相思之情完美结合,情感细腻,意境凄美。

《一剪梅·红藕香残玉簟秋》 (宋)李清照

红藕香残玉簟秋,轻解罗裳,独上兰舟。 云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。

花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁。 此情无计可消除,才下眉头,却上心头。

【赏析】 这首词是李清照的代表作之一,通过描绘秋日残荷的景象,抒发了对丈夫赵明诚的深切思念。

- “红藕香残”:开篇即点明时已深秋,荷花凋谢,香气渐消,为全词奠定了凄清的基调,荷花从盛放到凋零,也暗喻了时光的流逝和离别之苦。

- “一种相思,两处闲愁”:这是词眼,虽然我们两人分处两地,但怀着同一种相思之情,承受着各自的闲愁,将个人的情感升华,赋予了荷花一种“同心而离居”的象征意义。

- “才下眉头,却上心头”:愁绪是无法排遣的,刚刚从紧锁的眉间散去,却又悄悄地涌上了心头,这种对愁苦的细腻刻画,将荷花所承载的相思之苦写得入木三分,感人至深。

从周敦颐笔下“出淤泥而不染”的君子品格,到杨万里眼中“接天莲叶无穷碧”的壮丽景象;从王昌龄诗中“人面荷花相映红”的青春烂漫,到李清照词里“花自飘零水自流”的相思离愁,荷花在中国文学中早已超越了植物本身,成为一种承载着丰富文化内涵和情感寄托的文化符号。

这些诗歌,共同构筑了中国人对荷花高洁、美丽、坚韧品格的赞美与向往。