黄土之上,诗歌如同扎根大地的作物,历经千年风雨依然茁壮生长,当指尖拂过《诗经》的竹简,当耳畔响起《击壤歌》的余韵,便能感受到这片土地赋予诗歌的独特生命力。

源起:泥土中生长的诗行

中国古典诗歌的源头,总与黄土息息相关。《诗经》三百零五篇,大多诞生于黄河流域的农耕文明,豳风·七月》以细腻笔触记录农事活动,“七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下”,不仅描绘了周代农夫的劳作场景,更将节气变化与人类活动紧密相连,这些诗句没有华丽辞藻,却因扎根生活而充满力量。

汉代乐府诗同样散发着泥土气息。《十五从军征》中“兔从狗窦入,雉从梁上飞,中庭生旅谷,井上生旅葵”的描写,以荒芜庭院映照老兵悲怆,这种白描手法正是对黄土生活最本真的记录。

诗人:脚踏大地的歌者

陶渊明归隐田园,在庐山脚下写下“采菊东篱下,悠然见南山”,他的诗作将农耕体验提升到美学境界,开创了中国田园诗传统,值得注意的是,陶渊明并非仅仅旁观田园,而是真正参与耕作,“种豆南山下,草盛豆苗稀”这样的诗句,若非亲身经历难以写得如此真切。

唐代诗人杜甫在安史之乱期间,深入接触底层民众,创作出“三吏”“三别”等作品,石壕吏》记述官吏深夜抓丁的场景,“老翁逾墙走,老妇出门看”,简单两句勾勒出战乱中百姓的惶恐,这些诗篇之所以动人,正因为诗人双脚踩在黄土之上,心灵与民众相通。

王维的辋川诗作则展现了黄土诗歌的另一面向。《山居秋暝》中“明月松间照,清泉石上流”,将自然景观提升到禅意境界,这种对黄土大地的审美观照,体现了中国诗人与自然和谐共处的哲学思考。

创作脉络:时代印记与个人抒怀

诗歌创作往往承载着时代印记与个人情感的交织,建安文学产生于社会动荡时期,曹操《蒿里行》描绘“白骨露于野,千里无鸡鸣”的惨状,既是历史记录,也是诗人忧患意识的体现。

宋代诗词在特定历史背景下呈现新的特点,苏轼经历仕途起伏后,在《东坡》一诗中写道:“雨洗东坡月色清,市人行尽野人行,莫嫌荦确坡头路,自爱铿然曳杖声。”这种在困境中保持豁达的心境,通过行走黄土坡的细节得以传达。

李清照南渡后的词作,将个人命运与家国情怀融为一体。《声声慢》中“满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘”,看似写花,实则寄托了对故土与往昔的深切怀念。

表现手法:黄土美学的艺术呈现

黄土诗歌在表现手法上形成独特体系,比兴是核心手法之一,《诗经·黍离》以“彼黍离离,彼稷之苗”起兴,引出对国家兴亡的慨叹,这种由具体物象引发情感共鸣的方式,成为中国诗歌创作的重要传统。

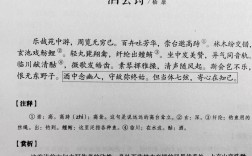

意象营造在黄土诗歌中尤为突出,马致远《天净沙·秋思》中“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,多个意象组合构成完整意境,这些意象都来源于黄土大地的日常景观,经过诗人提炼而获得永恒艺术魅力。

语言节奏方面,古典诗歌形成了一套完整体系,从四言到五言、七言,从古体诗到近体诗,格律的完善使诗歌在吟诵时产生独特韵律感,这种韵律与黄土大地的自然节律——四季更替、农耕周期——形成内在呼应。

鉴赏路径:进入诗意的钥匙

理解黄土诗歌需要把握几个关键,首先要了解诗歌创作的历史语境,读杜甫《春望》“国破山河在,城春草木深”,需知安史之乱背景,才能体会诗句中深沉的家国之痛。

其次要品味诗歌的意象系统,王维《使至塞上》中“大漠孤烟直,长河落日圆”,通过简练意象勾勒出塞外风光,这种画面感正是中国古典诗歌的魅力所在。

还要注意诗歌的音韵美,古典诗歌的平仄、对仗、押韵都不是形式游戏,而是为了增强情感表达,李清照《声声慢》连用七组叠字,“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,声音本身就传达出徘徊孤寂的情绪。

当代价值:古老诗魂的现代回响

在今天这个信息爆炸的时代,黄土诗歌依然具有不可替代的价值,这些诞生于农耕文明的诗篇,提醒着现代人不忘与自然的联结,读陶渊明“久在樊笼里,复得返自然”,或许能唤醒被城市生活遮蔽的乡土记忆。

这些诗歌还保存着民族文化的基因,从《诗经》的“昔我往矣,杨柳依依”到现代人对故乡的眷恋,情感脉络一以贯之,通过阅读古典诗歌,我们能与祖先建立精神联系,理解这个民族如何思考、如何感受。

黄土诗歌中蕴含的生活智慧,对应对当代压力也有启发,苏轼“一蓑烟雨任平生”的豁达,陶渊明“衣沾不足惜,但使愿无违”的坚守,都提供了不同于现代功利思维的生活态度。

站在新世纪回望,黄土诗歌不是博物馆中的标本,而是依然活跃的文化基因,这些用最朴素语言书写的最深刻情感,这些在黄土地上生长起来的诗行,将继续为所有寻求精神归宿的现代人提供滋养,当我们在喧嚣中感到迷失时,或许正是这些古老诗篇,能够引领我们重新找到与这片土地、这个民族的血脉联系。