诗歌是中华文化瑰宝,承载着千年智慧与情感结晶,从《诗经》的"关关雎鸠"到李白"飞流直下三千尺",每首经典作品都凝聚着特定历史语境下的文化密码,掌握解读这些作品的方法,不仅能提升文学素养,更能帮助我们理解中华文明的精神脉络。

溯源探流:理解诗歌的时空坐标

要真正读懂诗歌,首先需要建立时空坐标系的认知,王勃《滕王阁序》中"落霞与孤鹜齐飞"的千古名句,若不了解创作背景,可能仅停留在画面美感层面,这首诗创作于唐高宗上元二年,王勃前往交趾探父途经南昌,正值滕王阁重修竣工的盛宴,当时诗人刚经历仕途挫折,面对壮丽景色与繁华宴饮,自然生出"天高地迥,觉宇宙之无穷"的时空浩渺之感。

同样,杜甫《春望》中"国破山河在"的沉痛,与安史之乱的时空背景密不可分,天宝十五年六月,长安陷落,杜甫被迫滞留城中,次年春目击乱后荒凉,将家国忧思融入诗句,了解这个背景,才能体会"感时花溅泪"中景物与情感的强烈反差。

知人论世:作者生平与作品关联

诗人的生命轨迹往往在作品中留下深刻烙印,苏轼《水调歌头·明月几时有》的创作恰逢宋神宗熙宁九年中秋,当时词人谪居密州,与弟弟苏辙七年未聚,政治失意与亲情思念交织,促使他写下"但愿人长久,千里共婵娟"的千古祝愿,若熟悉苏轼此时处境,便能理解词中"我欲乘风归去"既包含对现实的疏离,又体现处世的达观。

李商隐诗歌以隐晦著称,其《锦瑟》历来有多种解读,联系诗人身处牛李党争夹缝中的境遇,诗中"庄生晓梦迷蝴蝶"的迷茫与"望帝春心托杜鹃"的执著,或许暗含对仕途坎坷与人生选择的复杂心绪,这种将个人命运融入诗歌创作的特点,在中国古典诗词中尤为突出。

意象解析:传统意象的文化密码

中国古典诗词建立了一套完整的意象系统,杨柳象征离别,源自《诗经》"昔我往矣,杨柳依依";明月寄托思乡,可追溯《古诗十九首》"明月何皎皎,照我罗床帏",李煜《虞美人》中"问君能有几多愁,恰似一江春水向东流",以具体物象描摹抽象愁绪,这种手法在宋代词作中臻于成熟。

王维山水诗特别注重意象营造,《山居秋暝》中"明月松间照,清泉石上流"两句,通过视觉与听觉意象组合,构建出空灵境界,了解诗人奉佛参禅的经历,便不难理解这种对自然静谧的偏爱与表现。

表现手法:传统技巧的现代解读

赋比兴作为《诗经》开创的表现手法,至今仍是诗歌创作的重要方式,李白《将进酒》开篇"君不见黄河之水天上来",以奔腾河水起兴,引出人生易老的感慨;白居易《琵琶行》中"大弦嘈嘈如急雨",用比喻将抽象乐音具象化;杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》则大量运用赋法,直陈所见所感。

用典是古典诗词常见手法,辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》连续使用孙权、刘裕等历史典故,既拓展意境深度,又暗含现实批判,理解这些典故,需要读者具备相应的历史文化知识储备。

声律之美:格律规则的灵活运用

近体诗的平仄、对仗、押韵规则构成独特的音乐美,杜甫《登高》被誉为"七律之冠",无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来"不仅对仗工整,平仄安排也极具匠心,词作为配合音乐的文字形式,更注重字声与乐律的配合,柳永《雨霖铃》中"今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月",通过句式长短变化与韵脚转换,完美呈现离别情感的起伏。

现代传承:古典诗歌的当代价值

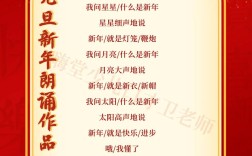

在当代教育中,古典诗歌仍是培养语言感知与审美能力的重要载体,制作诗歌PPT时,建议将文字、图像与朗诵音频结合,通过多媒介呈现增强感染力,比如解析张继《枫桥夜泊》,可配合寒山寺影像与钟声音效,帮助学生体会"夜半钟声到客船"的意境。

创作实践方面,不妨从模仿经典句式开始,苏轼"人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥"的哲思表达方式,至今仍可借鉴,重要的是把握古典诗歌"立象以尽意"的核心特质,用现代语言传承传统美学精神。

古典诗歌教学应当打破单纯背诵的模式,通过背景还原、意象分析、声律体验等多维度切入,让千年文字重新焕发生命力,当我们站在现代视角重新审视这些经典,会发现它们不仅属于过去,更参与构建着我们的文化认同与审美方式,这种跨越时空的对话,正是古典文学永恒魅力的所在。