诗歌,是语言凝练出的珍珠,是情感在韵律中的舞蹈,它穿越时空,将不同时代、不同境遇的人们的心灵紧密相连,就让我们一起漫步于诗歌的长廊,探寻它的渊源、创作与品读之道。

诗歌的源泉:从生活到经典

诗歌并非凭空产生,它深深植根于生活的沃土,最早的诗歌,是远古先民在劳动中喊出的号子,是祭祀时吟唱的祷词,是心中喜怒哀乐最直接的抒发,中国的《诗经》,作为第一部诗歌总集,其“风”的部分便大多来自民间歌谣,“饥者歌其食,劳者歌其事”,真实反映了周代的社会风貌与人民的情感世界。

诗歌的出处,大致可分为两类,一类是民间集体智慧的结晶,如《诗经》中的许多篇章,作者已不可考,它们是时代声音的集体记录,另一类则是文人墨客的个体创作,自屈原以《离骚》开创了文人诗歌的先河,诗人便成为诗歌创作的主体,从李白的飘逸豪放,到杜甫的沉郁顿挫;从苏轼的旷达洒脱,到李清照的婉约清丽,每一位诗人的作品,都带着其独特的生命印记与时代烙印。

了解一首诗的出处与作者生平,是深入理解它的钥匙,读杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,若不了解安史之乱前后唐代社会急剧动荡、民不聊生的历史背景,便难以体会诗中那份深沉的悲悯与批判,同样,读李煜的“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,若不知其从一国之君沦为阶下之囚的巨大人生落差,便无法真切感受那字里行间无尽的家国之痛,创作背景如同诗歌的土壤,决定了其情感基调与思想深度。

诗歌的品读:沉浸与共鸣

诗歌并非束之高阁的学问,它应当被诵读,被感受,被应用于我们的生活之中。

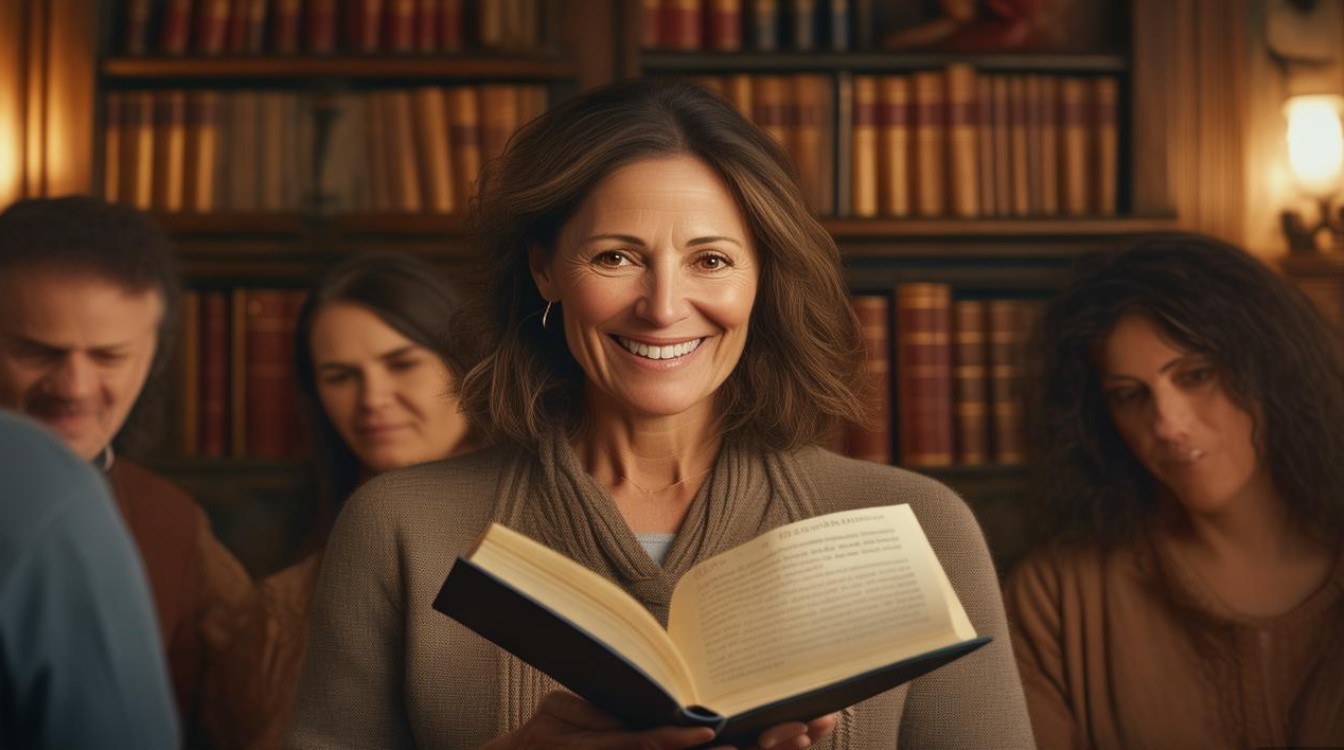

品读诗歌,首要在于“诵”,诗歌天然的韵律与节奏,唯有通过出声的朗读,才能充分体味,无论是古体诗的平仄对仗,还是现代诗的自由律动,声音能带动情感,帮助我们更直接地捕捉诗歌的气韵。

其次在于“品”,这需要静心沉浸,调动想象,去填补诗句留下的空白,中国古典诗歌尤其讲究“意境”,即诗人的主观情感与客观物象交融所形成的艺术境界,读王维的“明月松间照,清泉石上流”,我们眼前应浮现那幅清幽的山水画卷,并感受到其中蕴含的禅意与宁静,品读的过程,是与诗人进行一场跨越时空的对话。

至于诗歌的“使用”,它早已融入我们的文化血脉,在合适的场合,引用一句贴切的诗词,能极大地提升表达的感染力,表达壮志,可用“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”;寄托思念,可说“但愿人长久,千里共婵娟”;感慨时光流逝,则会吟诵“逝者如斯夫,不舍昼夜”,诗歌成为我们表达精致情感、提升生活品味的优雅工具。

诗歌的艺术:手法与意象

诗歌之所以动人,除了真挚的情感,还在于其精湛的艺术手法,这些手法是诗人锻造情感的利器。

意象是诗歌的基本构成单位,是融入了诗人主观情感的客观物象。“月亮”在诗中就不仅仅是天体,它可以是乡愁(“举头望明月,低头思故乡”),可以是团圆(“月有阴晴圆缺,人有悲欢离合”),也可以是永恒的象征(“人生代代无穷已,江月年年望相似”),诗人通过意象的营造,将抽象的情感转化为可感的具体形象。

象征则是通过特定的具体形象,来表现某种抽象的概念或思想感情,屈原以“香草美人”象征高洁的品格,闻一多用“一沟绝望的死水”象征沉寂压抑的旧中国,象征使诗歌意蕴深厚,耐人寻味。

比兴是中国古典诗歌的独特手法。“比”是比喻,“兴”是起兴,即先言他物以引起所咏之词。《诗经》开篇“关关雎鸠,在河之洲”由水鸟和鸣,引出“窈窕淑女,君子好逑”,便是“兴”的典范,它委婉含蓄,自然生动。

还有夸张(“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”)、用典(“凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否?”)等手法,这些艺术技巧的运用,极大地增强了诗歌的表现力与感染力,使其在有限的篇幅内,蕴含无限的情思与韵味。

诗歌是人类精神的瑰宝,是语言艺术的巅峰,它源于最真实的生活体验,经过诗人的匠心独运,最终升华为能够叩击我们心弦的永恒旋律,在这个信息爆炸的时代,我们或许更需要诗歌的浸润,它不能直接提供解决现实问题的方案,但它能滋养我们干涸的心灵,丰富我们情感的层次,让我们在喧嚣中找到一方宁静,在平凡中窥见诗意,多读一首诗,或许就为内心世界多开了一扇窗;多品味一句词,或许就对人生多了一份通透的理解,这份由诗歌带来的滋养与启迪,正是其穿越千年而魅力不减的永恒价值所在。