诗歌是语言的精粹,情感的凝练,当文字被赋予韵律与节奏,便拥有了穿透时空的力量,让我们一同走进诗歌朗诵的世界,探寻如何在五分钟内让经典诗篇焕发新生。

理解诗歌的根基:从源头把握情感基调

要朗诵好一首诗,首先需理解它的来龙去脉,每首经典诗作都携带着独特的文化基因与历史印记。

李白的《将进酒》创作于天宝三年,诗人被排挤出京,政治理想受挫,遂与友人岑勋、元丹丘登高宴饮,诗中“天生我材必有用,千金散尽还复来”的豪言,表面是纵情享乐,实则是对怀才不遇的愤懑与反抗,了解这一点,朗诵时便不会简单处理为欢快的饮酒歌,而会注入深沉的生命感慨。

杜甫的《春望》写于安史之乱期间,长安沦陷,诗人被困城中。“国破山河在,城春草木深”的沉痛,源于诗人亲眼所见的乱世景象,朗诵这样的作品,需先体会那种家国破碎的切肤之痛。

现代诗中,徐志摩的《再别康桥》创作于1928年诗人第三次欧游归国途中,康桥不仅是求学之地,更是他自由与美学的精神象征,了解这一背景,才能理解“轻轻的我走了,正如我轻轻的来”中蕴含的无限眷恋与克制。

掌握朗诵的艺术:技巧为情感服务

理解了诗歌的内涵,接下来需要运用恰当的朗诵技巧,将这种理解转化为声音的表达。

节奏把控是诗歌朗诵的灵魂,中国古典诗词有着严格的平仄格律,这是古人提炼的语言音乐性,五言诗常为“二二一”或“二一二”节奏,七言诗多为“二二二一”或“二二一二”,如王维“空山/新雨/后,天气/晚来/秋”,遵循这种自然节拍,便能体现古典诗的韵律美。

现代诗虽无固定格律,却有内在的情感节奏,艾青《我爱这土地》中“为什么/我的眼里/常含泪水?因为/我对这土地/爱得深沉……”通过断句与停顿,形成情感的起伏波动。

声音的运用同样关键,朗诵激昂诗篇如岳飞《满江红》,需用饱满有力的胸腔共鸣;而处理细腻情诗如林徽因《你是人间的四月天》,则应调动柔和的头腔共鸣,营造温暖意境。

重音的处理能凸显诗眼,在北岛《回答》名句“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭”中,巧妙强调“通行证”与“墓志铭”的对比,能强化诗歌的批判力量。

适当的停顿制造留白效果,在顾城《一代人》“黑夜给了我黑色的眼睛/我却用它寻找光明”之间稍作停顿,可营造从困境到希望的转折感。

融入个人诠释:让经典与当下对话

真正打动人心的朗诵,不仅是准确传达,更是赋予作品新的生命,这需要朗诵者找到诗歌与个人体验的连接点。

选择与自身气质相契合的作品至关重要,性格豪放者可能更适合苏轼“大江东去”的旷达;情感细腻者或许更易驾驭戴望舒《雨巷》的婉约,适合自己的作品,才能激发最真实的表达。

在尊重原作基础上,可进行适度二度创作,比如处理海子《面朝大海,春暖花开》,既可强调其中的希望与温暖,也可突出诗句间隐含的孤独与决绝,不同的解读角度,会呈现不同的艺术效果。

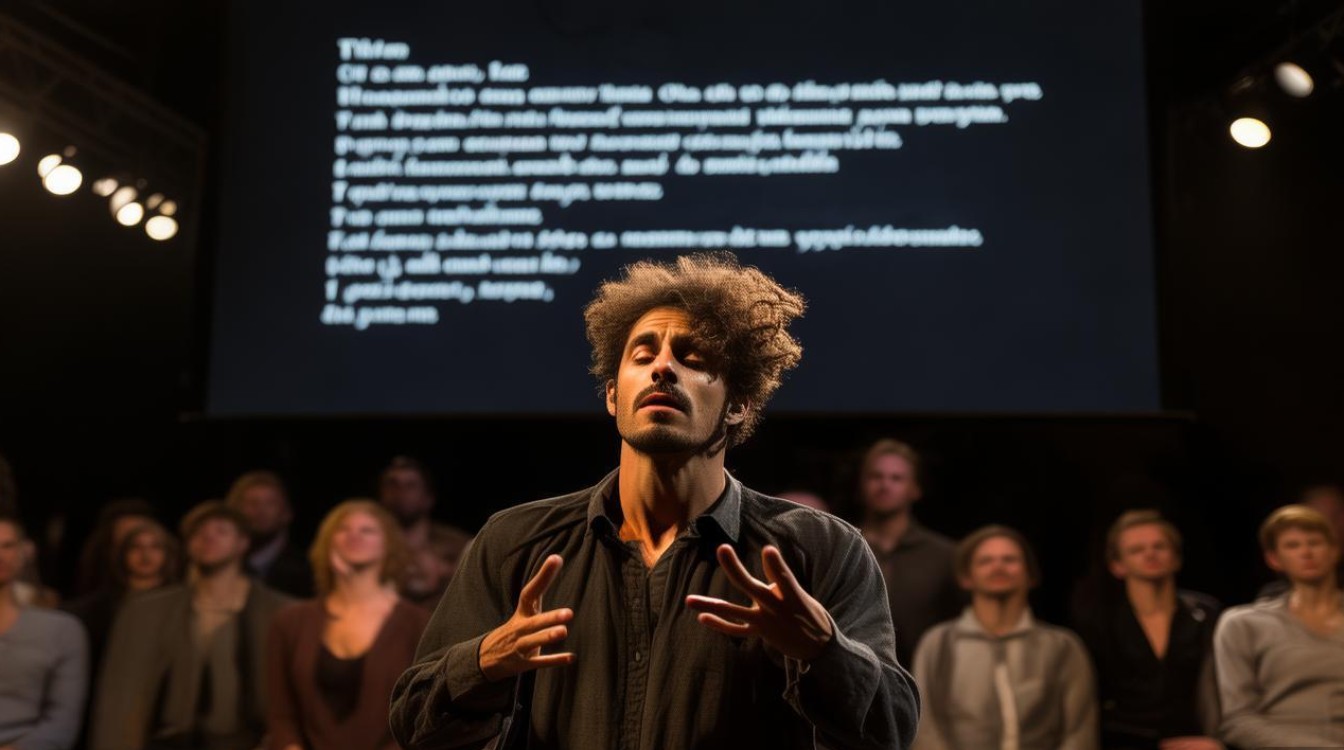

肢体语言与面部表情应自然配合诗歌内容,朗诵舒婷《致橡树》时,挺拔的体态能体现平等爱情的理念;处理李清照“寻寻觅觅,冷冷清清”时,适当的面部表情有助传达孤寂心境。

五分钟朗诵的实用方案

要在有限时间内完成精彩朗诵,需要精心设计与充分准备。

选诗方面,古典诗可选《春江花月夜》选段(约180字),现代诗可选余光中《乡愁》这样的完整短篇(约200字),五分钟时间除去开场与结尾,正好容纳这个长度的作品。

准备阶段,先反复朗读至完全流畅,再分析每句诗的深层含义,标记重音、停顿与气息转换处,接着尝试不同语调的处理方式,找到最合适的表达。

演练时,可录音回听,检查语音是否清晰,情感是否到位,节奏是否合理,有条件者可面对镜子练习,调整不自然的肢体动作。

正式朗诵时,开场简单介绍诗歌与作者,不必过度展开,朗诵过程中保持与观众的眼神交流,根据内容调整语速与音量,营造动态的听觉体验,结尾处自然收束,让余韵在沉默中延续。

诗歌朗诵是一门将文字转化为生命体验的艺术,它不需要华丽的技巧堆砌,而要真诚的情感投入,每一次用心朗诵,都是与诗人的跨时空对话,也是对自我内心的深度探索,当声音与诗意完美融合,短短五分钟,足以在心灵深处留下永恒的涟漪。