诗歌,是语言凝练出的情感结晶,是跨越时空的心灵对话,当文字被赋予声音,当情感通过朗诵得以释放,其感染力便能直抵人心,唤醒我们内心深处最柔软的共鸣,要真正朗诵好一首诗,让听者动容,首先必须深入理解它,与它的灵魂融为一体。

追本溯源:理解诗歌的“前世今生”

一首动人的诗歌,绝非无根之木、无源之水,它的诞生,往往与作者的生命轨迹和时代背景紧密相连。

以杜甫的《春望》为例,“国破山河在,城春草木深,感时花溅泪,恨别鸟惊心。”这字字泣血的诗句,诞生于安史之乱期间,杜甫被困长安之时,当我们了解到这首诗的创作背景是山河破碎、家人离散的巨大悲恸,便能体会到诗中“花溅泪”、“鸟惊心”并非简单的拟人,而是诗人将家国沦丧的巨痛投射于眼前景物,是极度悲愤下的移情,朗诵时,声音里承载的就不只是文字,更是那段历史的沉重与一个士人的忧思。

又如徐志摩的《再别康桥》,其轻盈与洒脱之下,是诗人对剑桥求学时光的深深眷恋与不得不再次离别的复杂心绪。“轻轻的我走了,正如我轻轻的来”,这反复咏叹的“轻轻”,恰恰是为了掩饰内心那份不舍的沉重,了解诗人与康桥的情感联结,朗诵时才能精准把握那看似洒脱实则缠绵的语调,避免流于表面化的轻柔。

在准备朗诵前,请务必花时间去探寻诗歌的出处与创作背景,这如同为一次远行绘制地图,让你知道情感的起点与终点,知道何处该平缓,何处该攀登。

知人论世:走进作者的内心世界

“诗言志”,诗歌是作者思想与情感的集中体现,了解作者的生平、性格及其一贯的创作风格,是解读其作品密钥的关键。

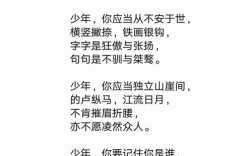

朗诵李白的诗,需要理解他那种“天生我材必有用”的磅礴自信与“安能摧眉折腰事权贵”的傲岸风骨,他的《将进酒》气象万千,情感如黄河奔涌,一泻千里,朗诵这样的作品,气息要足,节奏要富于变化,声音要充满张力与豪情,才能再现诗仙的飘逸与狂放。

而朗诵李清照的词,则需体会她前后期生活的巨大反差,前期是“和羞走,倚门回首,却把青梅嗅”的少女娇憨;后期则是“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”的孀居孤寂,不了解她历经国破家亡、颠沛流离的苦难,就无法诠释出《声声慢》中那层层递进、锥心刺骨的哀愁,声音的处理上,需要极致的控制力,用气声、颤音等技巧,细腻地表现出那种无处排遣的幽怨与寂寥。

作者是诗歌生命的赋予者,我们的朗诵,是在用我们的声音,为诗人的灵魂代言。

声入人心:朗诵技巧的情感化运用

当对诗歌的内涵有了深刻理解后,便需要通过具体的朗诵技巧,将这份理解转化为可感的声音艺术。

-

停连:情感的呼吸与节奏。 停顿不仅是换气的需要,更是强调、思考和情感酝酿的重要手段,在关键句前或情感转折处适当的停顿,能营造“此时无声胜有声”的意境,在朗诵“故人西辞黄鹤楼”后稍作停顿,再缓缓道出“烟花三月下扬州”,离别的不舍与扬州的繁盛便形成了微妙的张力,连接则保证语意的完整和情感的流畅。

-

重音:思想的聚焦点。 通过加重特定词语的音量或延长音节,来突出诗句的核心内涵,在“春风又绿江南岸”中,重读“绿”字,能瞬间点亮整个画面,让人感受到春意的盎然生机与动词的奇妙。

-

语调:情感的起伏线。 语调的升降变化直接传达喜怒哀乐,激昂处可如海浪拍岸,渐次推高;哀婉处可如秋叶飘零,缓缓下沉,朗诵苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》,“大江东去”起句宜用开阔上扬的语调,奠定全篇雄浑基调;而到“多情应笑我,早生华发”,则转入低沉、略带自嘲的语调,体现历史的苍茫与个人的渺小之感。

-

节奏:诗歌的内在律动。 格律诗有其固定的平仄与韵脚,朗诵时需尊重其音乐性,读出抑扬顿挫之美,自由诗则更注重内在情感的自然流动,节奏应随情而变,或急促,或舒缓,做到“声断意不断,情连绵”。

-

情景再现与对象感: 这是让朗诵“活”起来的核心,在开口前,要在脑海中清晰地构建出诗歌所描绘的画面、场景,让自己身临其境,要建立强烈的对象感,仿佛你正对着一位知心朋友,真诚地倾诉诗歌中的情感,这种内在的视觉想象与交流欲望,会自然而然地通过你的眼神、面部表情和声音温度传递给听众,产生强大的共情力。

诗歌朗诵是一门将文字转化为有声语言的再创作艺术,它要求我们不仅是声音的发出者,更是诗歌的解读者和情感的传递者,每一次成功的朗诵,都是一次与作者的隔空握手,一次与听众的深度共情,当我们用真挚的情感为底蕴,以精当的技巧为舟楫,便能让古老的诗词在当代的空气中重新焕发生命力,让那些浓缩的悲欢离合,再一次,深深地,打动人心。