每当夜深人静,一轮明月悬于窗前,心中总会泛起层层涟漪,那是一种说不清道不明的情绪,仿佛远方有声音在呼唤,又似记忆深处有画面在闪烁,这便是思乡之情,而现代诗歌恰恰为这种情感提供了最细腻的表达方式。

现代诗歌区别于古典诗词的严格格律,更注重意象的营造与情感的直接传递,在表现思乡主题时,诗人往往通过看似平常的物象,构建出极具感染力的意境。

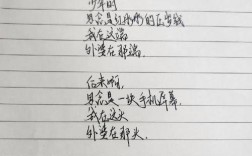

意象的精心选择

读洛夫《边界望乡》时,一句“望远镜中扩大数十倍的乡愁/重重地撞在山上”让人心头一震,诗人用望远镜这个现代工具,将无形的乡愁具象化为有质量的实体,而“撞”这个动词的使用,更让情感的冲击力跃然纸上,这种将抽象情感转化为可感意象的手法,是现代诗歌思乡主题的典型特征。

再看郑愁予的《错误》,诗中“我打江南走过/那等在季节里的容颜如莲花的开落”,表面上写的是爱情,实则寄托了深切的乡思,江南不仅是地理概念,更是诗人精神家园的象征,莲花开落的意象,既暗示了时光流逝,也表达了归乡希望的渺茫。

语言的创新运用

现代诗歌在语言运用上更为自由,打破了传统语法的束缚,创造出全新的表达方式,余光中在《乡愁》中写道:“小时候/乡愁是一枚小小的邮票/我在这头/母亲在那头”,将乡愁比作邮票,既新颖又贴切,把空间的距离与情感的牵连完美地融合在一起。

这种比喻不是随意的,它源于诗人真实的生活体验,余光中年轻时离开大陆赴台,与家人只能通过书信联系,邮票确实成了连接他与故乡的纽带,了解这一创作背景,我们才能更深刻地理解诗中每个意象的由来与深意。

节奏与韵律的现代处理

现代诗歌虽不严格遵循平仄对仗,却有着内在的节奏感,席慕容的《乡愁》这样写道:“故乡的歌是一支清远的笛/总在有月亮的晚上响起”,读起来朗朗上口,有着自然的韵律,仿佛月光下飘来的笛声,轻柔而持久。

这种节奏不是刻意为之,而是情感自然流动的结果,诗人将对故乡的思念融入字里行间,使诗歌既有音乐性,又不失真挚。

创作背景与情感真实

要真正理解一首思乡诗,了解其创作背景至关重要,1949年后,大批文人随国民党政府迁台,与大陆亲人隔绝数十年,这一特殊历史背景催生了大量感人至深的思乡诗作,诗中的每个意象、每个比喻,都承载着真实的历史伤痛与个人遭遇。

这也提醒我们,创作思乡主题的诗歌必须扎根于真实体验,没有真情实感,再华丽的辞藻也难以打动人心。

思乡诗的现代解读

在当代社会,思乡的内涵已不限于地理上的远离,城市化进程加快,许多人离开乡村定居城市,同样会产生思乡之情;即使在同一城市,频繁的搬迁也会让人产生对“故土”的眷恋,现代诗歌的思乡主题因此有了更丰富的表现空间。

我们可以写对老胡同消失的怅惘,对童年玩耍的空地的怀念,甚至是对某个已经搬迁的老店的记忆,这些都属于现代意义上的“思乡”,都可以成为诗歌的素材。

创作实践建议

如果你也想尝试创作思乡主题的现代诗,不妨从以下几点入手:

选择对你个人有特殊意义的物象作为核心意象,它可能是一棵老树、一口古井、一条小巷,或是母亲做的一道菜、父亲常哼的一首曲子,这些具体的物象比空泛的抒情更有力量。

注重细节描写而非空发感慨,与其写“我很想念家乡”,不如描写“母亲在灶台前忙碌的身影”或“傍晚时分家家户户升起的炊烟”,细节让诗歌更生动,也更容易引起共鸣。

大胆运用通感手法,将听觉转化为视觉,将嗅觉转化为触觉,这种感官的错位往往能产生意想不到的艺术效果,听见了故乡泥土的芬芳”,就是将听觉与嗅觉打通,创造出全新的感受。

保持语言的简洁与凝练,现代诗歌虽形式自由,但仍需字斟句酌,每个词都应当像珍珠般圆润,每行诗都应当像琴弦般能拨动人心。

文化传承与创新

现代思乡诗并非无源之水,它继承了中国古典诗歌的抒情传统,从《诗经》中的“昔我往矣,杨柳依依”到李白的“举头望明月,低头思故乡”,思乡一直是中国诗歌的重要母题,现代诗人接过这一传统,用现代语言和现代意象予以全新表达,使古老的乡愁在新时代焕发出新的生命力。

在这个人口流动日益频繁的时代,思乡已成为许多人共同的情感体验,通过创作和欣赏现代思乡诗,我们不仅宣泄了个人情感,也参与了这一悠久的文化传承,每一首真诚的思乡诗,都是对中华文化中“根”的情结的延续与更新。

当你在异乡的夜晚写下对故乡的思念,你连接的不仅是空间的距离,更是古今诗人共同的情感脉络,这种连接让个人的微小情绪拥有了文化的厚度,也让现代诗歌在传统的土壤中开出了属于自己的花朵。