一个人成就的大小,往往取决于他自律的程度,古今中外的思想家、政治家、文学家们,用精炼的语言将自律的智慧凝结成一句句名言,这些跨越时空的箴言,不仅是个人修身的座右铭,更是我们理解自律本质的钥匙。

“天行健,君子以自强不息。” ——《周易》

这句名言出自中华文化源头《周易》中的“乾卦”象辞,它的创作背景根植于古人对自然规律的深刻观察,天空中的日月星辰永恒运行,从不停歇,这种刚健有为、永不懈怠的姿态,被视作天地最大的德行,君子观察此象,感悟到人生于世,应当效法天道,奋发图强,永不止息。

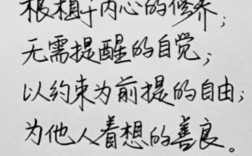

这里的“自强不息”,并非指一味地蛮干,而是强调一种由内而外的、持续不断的自我驱动和精进,它要求我们建立稳定的内在秩序,克服惰性,无论在顺境还是逆境中,都能保持前进的动力,使用方法上,可以将此句置于书房或办公桌前,作为人生的宏观指引,每当感到疲惫、想要懈怠时,仰望这句源自古老智慧的话语,便能重新连接上与天地同步的奋进精神,获得深层的精神激励。

“君子求诸己,小人求诸人。” ——《论语·卫灵公》

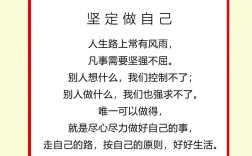

这是儒家创始人孔子留下的至理名言,创作于春秋末期“礼崩乐坏”的社会转型期,孔子深感于世风日下,人们习惯于将失败归咎于外部环境,他提出这一观点,旨在确立一种向内求索的价值观。“求诸己”意味着遇到问题时,首先反省自身不足;追求目标时,依赖自身努力,这是自律的核心——自我负责。

使用这条警句,关键在于将其内化为思维习惯,在工作出现失误、人际关系产生矛盾时,第一反应不是指责他人或寻找借口,而是冷静自问:“我在这件事上有什么责任?我能做何改进?”这种思维转向,能将每一次挑战都转化为提升自我的机会,极大地增强个人的行动力和担当精神。

“胜人者有力,自胜者强。” ——《道德经》

道家始祖老子在《道德经》中提出的这一观点,充满了辩证智慧,在老子的思想体系里,单纯依靠力量去战胜别人,只是“有力”的层次,算不得真正的强大,唯有能够克服自身弱点、欲望和习气,驾驭自己内心的人,才是真正的强者。

这句话深刻地揭示了自律的终极对手是自己,创作背景与老子对“柔韧”、“守静”之道的推崇息息相关,使用方法上,它非常适合作为每日自省的内容,可以在睡前,静心回顾一天的行为:是否克制了不必要的消费冲动?是否完成了既定的学习计划?是否对家人保持了应有的耐心?通过不断战胜那个怠惰、消极的旧我,实现个人境界的跃升,这才是老子所言的“强”。

“谁不能主宰自己,就永远是一个奴隶。” —— 歌德

德国文豪歌德的这句名言,出自他的文学作品与人生感悟,处于启蒙运动时期的欧洲,歌德强调人的理性和自由意志,这句话的创作背景,是对人性中软弱与依赖性的深刻洞察,他将“不能自律”的状态,精准地比喻为“奴隶”,意指会被内在的欲望、外在的诱惑所奴役,丧失真正的自由。

使用这条西方名言,可以从“主宰”二字入手,尝试在生活的具体领域建立主权:主宰你的时间,制定并严格执行日程表;主宰你的健康,拒绝垃圾食品,坚持锻炼;主宰你的情绪,不被一时的愤怒或悲伤所左右,每实现一个领域的“主宰”,就向自由迈近一步。

“律己足以服人,身先足以率人。” —— 古代格言

这句广为流传的格言,虽难以考证具体作者,但凝聚了中国古代管理智慧的精华,其创作背景源于长期的治国、治军、治家实践,它明确指出,严格的自我要求足以让他人信服,以身作则足以成为他人的表率,这便将自律的价值从个人修养扩展到了领导力和影响力层面。

在团队管理或家庭教育中,此句具有极强的指导意义,使用方法不是要求别人,而是要求自己,作为团队领导者,要求队员守时,自己首先做到;要求队员努力,自己必须更加勤奋,这种通过高度自律所展现出的榜样力量,比任何严厉的规章制度都更具说服力和凝聚力。

“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。” —— 古代谚语

这是一句民间广为传颂的谚语,是劳动人民从生活中提炼出的哲理,它用生动的自然意象,阐明了自律的必经之路——磨砺与苦寒,宝剑的锋利需要反复打磨,梅花的芬芳必须经历严寒考验,同样,卓越的品格和杰出的能力,也离不开持续自我约束的艰苦过程。

此句非常适合在遭遇困难时用以自勉,可以将它视为一种“过程哲学”,提醒自己当下所有的辛苦、坚持和忍耐,都是在为未来的“锋芒”与“芬芳”积蓄能量,当坚持运动感到肌肉酸痛时,当深夜学习感到困倦时,想想这句谚语,便能以更积极的心态拥抱痛苦,视其为成长的养分。

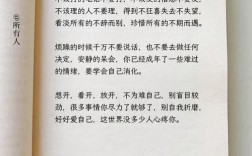

名言警句的价值,在于它能将宏大的道理浓缩于方寸之间,在关键时刻为我们提供精神坐标,理解其含义只是第一步,真正的力量来源于实践,将这些箴言抄录下来,贴于常见之处,让它们成为日常的提醒;在面临选择时,用其中一句作为决策的准则;在一天结束时,以它们为镜,检视自身的言行。

自律之路,是一场自己与自己进行的漫长谈判,也是一场关于意志力的修行,这些闪烁着智慧光芒的句子,正是我们旅途中最忠实的伙伴与最明亮的路标,自律将不再是外在的约束,而内化为一种深刻的生活方式,引领我们走向更广阔、更自由的人生境地。