在人类思想的星空中,名言警句如同璀璨的星辰,照亮我们前行的道路,当谈及“知识”,无数智者留下了他们深思熟虑的结晶,这些短小精悍的句子,不仅是语言的艺术,更是智慧与经验的浓缩,指导着一代又一代人的求知与实践。

溯源:名言的生命力源于其深厚的背景

一句名言能够穿越时空,历久弥新,其力量往往根植于它诞生的时代背景与作者的亲身经历。

以家喻户晓的“知识就是力量”为例,这句话通常被归功于英国哲学家弗朗西斯·培根,它并非孤立存在,而是出自培根于1597年出版的《沉思录》中的一篇论文,原文的拉丁文是“Nam et ipsa scientia potestas est”,更精确的翻译是“知识本身就是一种力量”,培根所处的文艺复兴晚期,正是经验哲学向实验科学转向的关键时期,他极力倡导通过观察、实验来获取真知,反对经院哲学的空谈,这句名言,正是他整个哲学思想的旗帜——真正的知识不是用来争辩的文本,而是能够改造自然、改善人类生活的实际力量,理解了这一点,我们就能明白,培根所说的“知识”,是动态的、实践的、能够产生效用的认知。

再比如中国古训“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”,此句出自唐代文学家韩愈的《增广贤文》,韩愈是古文运动的倡导者,一生致力于复兴儒学和文学改革,这句诗以其生动的比喻,勾勒出求知的图景:知识的山峰高耸,唯有勤奋是登顶的路径;学问的海洋浩瀚无垠,只有刻苦才能作为渡舟,这背后是韩愈对治学严谨、孜孜不倦精神的推崇,也反映了古代士人“十年寒窗”的艰辛与执着,了解其出处与作者背景,我们感受到的不仅是对学习的鼓励,更是一种沉甸甸的文化传承与精神重量。

当我们引用一句名言时,若能探寻其源头与创作语境,便能更深刻地把握其内涵,避免断章取义或浅薄理解。

活用:让名言成为思维的工具而非装饰

收集名言只是第一步,关键在于如何将其内化并应用于我们的生活与工作中,错误的使用方式会让名言沦为空洞的口号,而正确的运用则能使其成为解决问题的钥匙。

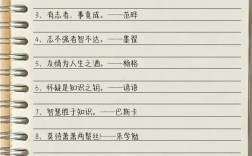

-

作为文章的点睛之笔:在撰写文章时,将恰当的名言置于开头,可以迅速点明主旨,抓住读者注意力;放在文中,可以作为论据支撑观点,增强说服力;用于结尾,则能升华主题,余音绕梁,在论述终身学习的重要性时,引用孔子“学而时习之,不亦说乎?”便能瞬间将个人观点与千年智慧相连,提升文章的深度与格调。

-

作为个人反思的催化剂:名言可以成为我们每日自省的镜子,当面临困境时,想一想爱迪生的“天才是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水”,或许能平复焦躁,重拾行动的勇气,当骄傲自满时,苏格拉底的“我唯一知道的就是我一无所知”如同一盆冷水,让人清醒,保持谦逊与求知欲,将名言与个人境遇相结合,进行深度思考,是实现其价值的关键。

-

作为沟通与教育的桥梁:在教育孩子或团队协作中,直接的说教往往效果不佳,用一个生动贴切的名言故事来传达理念,更能深入人心,要强调实践的重要性,与其反复强调,不如讲述“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”的陆游,是如何在亲身游历中才成就了不朽诗篇,这种方式更具画面感和启发性。

辨析:理解名言的多维性与时代性

值得注意的是,名言警句并非放之四海而皆准的绝对真理,其价值往往在于提供一个独特的思考视角。

许多名言具有多义性,比如老子的“绝圣弃智,民利百倍”,表面看似乎在反对知识与智慧,但其深层含义是批判那种矫饰、机巧的“伪知识”,倡导回归自然淳朴的“大智若愚”,这就需要我们结合全文和道家思想的核心进行解读,不能仅从字面意思妄下结论。

名言具有时代性,某些在特定历史条件下产生的观点,可能不完全适用于当今社会,一些过于强调“学海无涯苦作舟”的观念,可能会忽略学习过程中的兴趣培养与快乐体验,现代教育更倡导“乐学”,将“苦”与“乐”相结合,我们在吸收传统智慧的同时,也要具备批判性思维,取其精华,并与时俱进地理解。

警惕“名言堆砌”,一篇文章或一次谈话,如果充斥过多名言,而缺乏个人独到的见解与分析,就会显得空洞无物,如同用别人的珠宝装饰自己,却看不到自己的思想,名言应该是佐证观点的“调料”,而非构成思想的“主菜”。

个人观点

在我看来,名言警句是关于知识的“知识”,它们是人类文明在探索“知识”这一宏大命题时,留下的路标与脚印,学习它们,不仅是学习一句话,更是与一位位伟大的灵魂对话,理解他们如何看待世界、如何思考问题,真正拥有知识的人,不是记忆的仓库,而是能够将这些凝结的智慧,灵活、辩证地应用于真实的生活场景,在知行合一中不断创造新的价值,让这些古老的智慧,在我们的时代重新焕发生机,这才是对“知识是……”这一命题最好的当代回应。