《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》是北宋文学家苏轼创作的一首悼亡词,以梦境与现实交织的笔法,抒发了对亡妻王弗深沉的思念,这首词创作于宋神宗熙宁八年(1075)正月二十日,时任密州知州的苏轼在梦中与逝去十年的妻子重逢,醒后悲恸难抑,提笔写下这阕千古绝唱,全词通过虚实相生的艺术手法,将个人情感升华为人类共通的生死哲思,成为宋代婉约词中极具感染力的代表作。

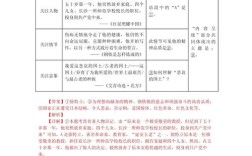

上阕开篇“十年生死两茫茫”以时间跨度奠定沉郁基调,生死相隔的十年间,词人故作“不思量”的克制,反而强化了情感的深度。“千里孤坟,无处话凄凉”通过空间阻隔与生理变化(尘满面,鬓如霜)的对照,构建出立体化的悲怆空间,这种跨越时空的抒情方式,既承接了《古诗十九首》的时空意识,又开创了宋词以日常生活细节承载重大主题的先河。

下阕转入梦境描写时,词人采用“忽还乡”的猝然感营造出真实的梦境体验。“小轩窗,正梳妆”六字以电影特写般的镜头语言,凝固了妻子生前最生动的瞬间,当相顾无言的静默被“泪千行”打破,梦境与现实在“明月夜,短松冈”的意象中完成闭环——此处既是亡妻坟茔的真实场景,又是词人内心荒凉世界的投射,这种意象的多重映射,明显受到李商隐“沧海月明珠有泪”的意象组合影响,但苏轼将其转化为更质朴深婉的表达。

从创作手法分析,该词具有三个突破性特征:首先是叙事结构的创新,采用“现实-梦境-现实”的环形结构,比传统线性叙事更具心理深度;其次是白描技法的精进,“小轩窗”等生活化场景的选取,使情感传达更具穿透力;最后是虚词运用的革新,“纵使”“应”等不确定语气的穿插,精准再现了梦境飘忽的特质,这些手法共同构成了苏轼“以诗为词”创作理念的典型实践。

在文学史脉络中,这首词标志着悼亡题材的重要转折,此前潘岳《悼亡诗》、元稹《遣悲怀》多拘泥于物是人非的直白倾诉,而苏轼将个体悼亡与人生哲思相融合,开创了“悼亡+言志”的复合型抒情模式,词中“尘满面,鬓如霜”既是对自身政治坎坷的隐喻,也暗含对生命易逝的普遍思考,这种将个人情感经验提升至人类共通情感的创作境界,正是苏轼对宋词内涵的重要拓展。

该词的经典化过程值得关注,南宋时期《苕溪渔隐丛话》将其收录,明代毛晋辑入《东坡乐府》,清代周济在《宋四家词选》中盛赞其“真情郁勃,句句沉痛”,现代词学大家唐圭璋更指出其中“生死不渝之情,直贯全篇”,这种跨越时代的接受史,印证了作品艺术价值的永恒性。

对于当代读者而言,理解这首词需要把握三个维度:情感维度上,应体会其超越时空的永恒哀思;艺术维度上,需关注虚实相生的结构技巧;哲学维度上,要领悟其中蕴含的“向死而生”的生命智慧,在阅读时不妨采用“情境还原法”,结合苏轼同期作品《亡妻王氏墓志铭》,构建完整的情感认知图谱。

这首词在传播过程中形成的文化现象同样引人深思,从元代戏曲改编到现代音乐创作,不同艺术形式的再创造不断丰富着原作的内涵,近年学界更关注词中展现的记忆建构机制——通过梦境重构过往,实际是苏轼对情感创伤的自我疗愈,这种心理学视角的解读为传统词学研究开辟了新路径。

站在宋词发展的坐标系上观察,《江城子》的文学价值不仅在于情感表达的深度,更在于其成功打破了词为“艳科”的窠臼,苏轼将诗歌的言志功能与词的抒情特质完美融合,使悼亡题材获得与咏史怀古同等重要的文学地位,这种文体提升的自觉意识,恰是苏轼作为北宋文学革新核心人物的关键贡献。

当我们重读“相顾无言,惟有泪千行”的千古名句时,依然能感受到跨越时空的情感冲击力,这首词之所以历经千年而不衰,正在于它用最朴素的语言触及了人类最深刻的情感本质——在生死界限面前,所有修辞都显得苍白,唯有真挚的情感能穿透时光,永远震颤着后来者的心灵。