思乡的古代诗歌

思乡之情是人类共通的情感体验,古代文人墨客常以诗歌寄托对故乡的眷恋,这些作品不仅情感真挚,更凝聚了深厚的文化底蕴和艺术技巧,本文将探讨思乡诗歌的经典作品、创作背景、表现手法及其在现代的应用价值。

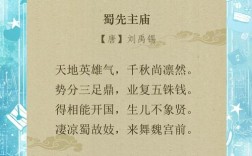

思乡诗歌的经典作品

古代思乡诗歌数量众多,其中不少成为传世名篇,唐代诗人李白的《静夜思》堪称最广为人知的思乡之作:

床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

短短二十字,以月光为媒介,勾勒出游子对故乡的无尽思念,杜甫的《月夜忆舍弟》同样感人至深:

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

诗中“月是故乡明”一句,道出漂泊者心中故乡的独特地位,宋代王安石的《泊船瓜洲》则以江水为喻,表达归乡的迫切:

京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。

春风又绿江南岸,明月何时照我还?

这些作品语言简练,却蕴含丰富的情感,成为后世吟咏思乡的典范。

思乡诗歌的创作背景

古代交通不便,游子远离家乡往往经年累月,思乡之情自然浓烈,许多诗人因仕途、战乱或贬谪而漂泊异乡,诗歌成为他们抒发乡愁的重要方式。

王维的《九月九日忆山东兄弟》写于长安,当时他远离家乡山西,重阳节时倍感孤独:

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

唐代边塞诗人高适、岑参的思乡诗则多与戍边生活相关,高适的《除夜作》写道:

旅馆寒灯独不眠,客心何事转凄然?

故乡今夜思千里,霜鬓明朝又一年。

战乱时期的思乡诗更显沉重,如杜甫的《春望》:

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

这些诗歌不仅是个人情感的抒发,也反映了特定历史背景下人们的普遍心境。

思乡诗歌的表现手法

古代诗人善于运用多种艺术手法表达思乡之情,使作品更具感染力。

借景抒情

诗人常通过自然景物寄托情感,张继的《枫桥夜泊》以“月落乌啼霜满天”的秋夜景象烘托孤寂:

月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。

对比手法

通过异乡与故乡的对比强化思乡之情,王湾的《次北固山下》写道:

客路青山外,行舟绿水前。

潮平两岸阔,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。

乡书何处达?归雁洛阳边。

“乡书何处达”一句,凸显游子与家乡的遥远距离。

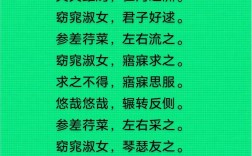

象征与隐喻

月亮、鸿雁、秋风等意象常被用来象征思乡,范仲淹的《苏幕遮》以“碧云天,黄叶地”开篇,秋景中暗含离愁:

黯乡魂,追旅思,夜夜除非,好梦留人睡。

虚实结合

诗人常通过梦境或想象表达归乡的渴望,岑参的《逢入京使》写道:

故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。

马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。

“凭君传语”的细节,生动展现游子对家乡消息的渴求。

思乡诗歌的现代价值

尽管时代变迁,古代思乡诗歌仍具有重要的现实意义。

情感共鸣

现代人虽交通便利,但求学、工作等原因仍可能长期远离家乡,读“举头望明月,低头思故乡”时,仍能感受到跨越千年的情感共鸣。

文化传承

思乡诗歌是中华文化的重要组成部分,学习这些作品,有助于理解古人的情感世界和审美趣味,增强文化认同感。

语言艺术借鉴

古代诗人精炼的语言和巧妙的表现手法,对现代写作仍有启发,如何用简洁的文字表达复杂情感,如何通过意象营造氛围等。

心理慰藉

在快节奏的现代生活中,思乡诗歌能提供一种精神寄托,当人们感到孤独或压力时,这些作品可以带来安慰。

如何欣赏思乡诗歌

要深入理解思乡诗歌,可从以下几个方面入手:

-

了解创作背景:诗人的生平、时代背景直接影响作品情感,了解安史之乱的历史,能更深刻体会杜甫诗中的忧国思乡之情。

-

分析诗歌意象:注意诗中出现的自然景物或特定符号,如月亮、秋风、鸿雁等,思考它们与思乡主题的关联。

-

体会语言节奏:古诗讲究平仄和韵律,朗读时注意抑扬顿挫,感受诗人如何通过音律增强情感表达。

-

联系个人体验:将自己置于诗人情境,思考是否经历过类似情感,这有助于更真切地理解诗歌。

古代思乡诗歌是中华文化的瑰宝,它们以精炼的语言、深刻的情感和高超的艺术手法,跨越时空触动人心,无论是作为文学欣赏,还是情感体验,这些作品都值得反复品味,在当今社会,它们依然能唤起人们对家乡的眷恋,对亲情的珍视,成为连接古今的精神纽带。