古代诗歌作为中华文化瑰宝,在高考语文试卷中始终占据重要地位,掌握有效的解读方法,不仅能够提升应试能力,更能深刻理解中华文化的精髓,本文将从源流考据、创作背景、艺术手法三个维度,系统梳理古代诗歌的鉴赏路径。

溯源探流:知人论世的理解基础

诗歌创作与作者生平、时代背景密不可分,唐代安史之乱期间,杜甫写下“国破山河在,城春草木深”,若不了解755年至763年间唐代由盛转衰的历史转折,便难以体会诗句中深沉的家国之痛,同样,解读李清照“寻寻觅觅,冷冷清清”的词句,需要知晓北宋灭亡、她随朝廷南渡的经历,才能理解其中蕴含的亡国之恨与漂泊之苦。

作者的生平轨迹往往在作品中留下鲜明印记,李白青年时期漫游天下,诗歌多豪迈飘逸;中年供奉翰林,作品见宫廷生活;安史之乱后参加永王幕府,诗风转为沉郁,这种创作轨迹的把握,为准确理解诗歌内涵提供重要参照。

创作情境:文本与时代的对话

每首诗歌都是特定历史语境下的产物,宋代苏轼《水调歌头·明月几时有》作于1076年中秋,其时作者在密州任职,与弟苏辙七年未聚,了解这一创作背景,才能领会“但愿人长久,千里共婵娟”不仅是对月抒怀,更是对人生聚散的深刻思考。

社会文化环境同样影响着创作取向,唐代科举以诗赋取士,促成了近体诗的繁荣;宋代城市经济发展,催生了词的兴盛,掌握这些宏观背景,有助于理解不同时期诗歌体裁的演变规律。

艺术手法:诗歌美学的构成要素

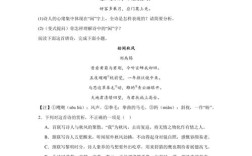

古代诗歌的艺术成就体现在丰富的表现手法上,比喻如李白“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,将自然景观升华为神话想象;比拟如李商隐“春蚕到死丝方尽”,以物喻情,含蓄深沉。

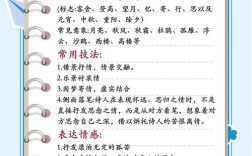

象征手法的运用尤为精妙,屈原《离骚》以“香草美人”象征高洁品格,开创了中国诗歌的象征传统,王维《竹里馆》“独坐幽篁里,弹琴复长啸”,竹林、琴声共同构建出超然物外的意境,这种意象组合形成了独特的审美空间。

对仗与声律是古代诗歌的形式特征,杜甫《登高》“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,不仅对仗工整,更通过叠词“萧萧”“滚滚”营造出时空无尽的苍茫感,掌握这些形式特点,能够深化对诗歌艺术价值的认识。

意境营造:情感与景物的交融

中国古典诗歌追求“情景交融”的艺术境界,柳宗元《江雪》“千山鸟飞绝,万径人踪灭”,看似写景,实则通过空寂的雪景传达出诗人孤高不屈的精神境界,这种意境创造,是诗人主观情感与客观物象的完美结合。

意境的深浅往往决定诗歌的艺术高度,陶渊明《饮酒》“采菊东篱下,悠然见南山”,在平淡的日常场景中蕴含了天人合一的哲学思考,这种“意与境谐”的创造,体现了中国诗歌独特的审美追求。

语言艺术:凝练与丰富的统一

古代诗歌以简练的文字表达丰富内涵,贾岛“僧敲月下门”的“推敲”典故,说明诗人在字词选择上的精心锤炼,王安石“春风又绿江南岸”的“绿”字,既描绘色彩,又暗示生机,一字而境界全出。

典故的运用增强了诗歌的文化厚度,李商隐《锦瑟》连用庄生梦蝶、望帝啼春等多个典故,使诗歌内涵更加深邃,理解这些典故出处,是准确把握诗意的重要环节。

鉴赏方法:从文本细读到整体把握

有效的诗歌鉴赏需要建立系统的方法,首先应当进行文本细读,关注词语的微妙差异,比较王维“空山新雨后”与孟浩然“山光忽西落”,同是写山,却因“空”与“光”的不同选择,创造出迥异的意境。

其次要把握诗歌的整体结构,李白《蜀道难》以“噫吁嚱”开篇,以“侧身西望长咨嗟”收束,形成完整的情感脉络,注意起承转合的关系,能够更好地理解诗人的情感发展。

最后要结合作者风格与时代特征进行综合判断,高适边塞诗的雄浑与王维山水诗的清幽,既是个性使然,也反映了盛唐诗歌的多元面貌,这种宏观与微观相结合的视角,能够提升鉴赏的准确性与深度。

文化传承:古典与当代的对话

古代诗歌的价值不仅在于艺术成就,更在于其中蕴含的文化精神,屈原的求索精神、杜甫的忧患意识、苏轼的旷达胸怀,这些精神品质通过诗歌得以传承,成为中华民族共同的文化记忆。

在当代社会,古典诗歌依然具有鲜活的生命力,其精炼的表达方式、深邃的哲学思考、高雅的审美情趣,为现代人提供着丰富的精神资源,通过认真研读这些作品,我们不仅是在准备一场考试,更是在进行一场跨越时空的文化对话。

理解古代诗歌需要建立多元视角,既要关注字词句篇的微观层面,也要把握时代背景的宏观视野,当我们将每首诗歌视为一个完整的艺术世界,便能真正领略其永恒的魅力,这种理解不仅有助于应试,更能丰富我们的精神生活,提升文化素养,在快节奏的现代社会中,古典诗歌为我们提供了一方宁静的精神家园,让我们在传统文化的滋养中获得心灵的安宁与智慧的启迪。