诗歌是人类文明的瑰宝,承载着千年的情感与智慧,当文字被赋予韵律与节奏,便拥有了穿透时空的力量,让我们一同走进诗歌的世界,探索如何通过朗诵让经典作品焕发新的生命力。

诗歌的源流与传承

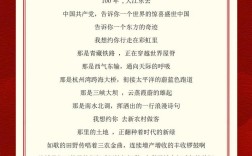

中国古典诗词的源头可追溯至《诗经》,这部收录西周至春秋时期诗歌的总集,以“风雅颂”三大篇章展现了先民的生活图景。“关关雎鸠,在河之洲”的吟唱,不仅是爱情的表白,更是礼乐文明的生动体现,屈原的《离骚》开创了浪漫主义先河,将个人命运与家国情怀紧密相连,奠定了中国文人诗歌的创作基调。

唐代是诗歌发展的黄金时期,李白的《将进酒》以“君不见黄河之水天上来”的磅礴气势,展现了盛唐的自信与豪迈,杜甫的“安得广厦千万间”则体现了诗人深沉的忧国忧民之情,这些作品不仅是文学经典,更是历史的重要见证。

创作背景的深度解读

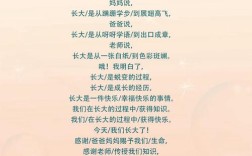

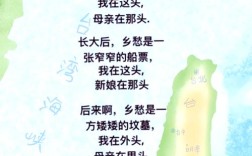

理解诗歌必须回归其创作语境,苏轼的《水调歌头·明月几时有》写于中秋之夜,词人借月抒怀,既表达了对弟弟子由的思念,又寄托了对人生哲理的思考,了解词人当时被贬密州的政治处境,就能更深刻体会“但愿人长久”中蕴含的复杂情感。

现代诗歌同样需要背景解读,徐志摩的《再别康桥》创作于1928年诗人重返英伦之后,诗中“轻轻的我走了”不仅是对母校的告别,更是对一个时代的深情回望,只有把握诗人留学时期的经历与理想,才能准确传达诗中那份优雅的惆怅。

朗诵的艺术表现手法

节奏把握是诗歌朗诵的核心。《春江花月夜》的舒缓柔美,要求朗诵者用绵长平稳的气息;《满江红》的激昂慷慨,则需要铿锵有力的顿挫,古典诗词尤其要注意平仄规律,通过声调的起伏变化,展现汉语特有的音乐美。

情感投入决定朗诵的感染力,处理李清照《声声慢》时,应把握“寻寻觅觅”中层层递进的愁绪;朗诵毛泽东《沁园春·雪》时,则需展现“数风流人物,还看今朝”的磅礴气概,优秀朗诵者善于在理解作品的基础上,找到情感共鸣的切入点。

意象再现是提升朗诵境界的关键,王维的“明月松间照,清泉石上流”需要营造空灵静谧的意境;杜甫的“星垂平野阔,月涌大江流”则要展现雄浑苍茫的画卷,通过声音的虚实结合、轻重缓急,引导听众进入诗歌的意境空间。

朗诵实践的实用技巧

气息训练是基本功,建议采用“闻花香”式慢吸慢呼,练习控制气息流量,对于长句,如白居易《长恨歌》中的“迟迟钟鼓初长夜,耿耿星河欲曙天”,要学会合理断句,在保持语意完整的前提下自然换气。

发声技巧需要专门练习,通过“a、o、e”的延展发音,寻找胸腔共鸣的最佳位置,古诗词中入声字的处理要特别注意,如柳永《雨霖铃》中的“骤雨初歇”,“歇”字应读得短促有力,体现词牌的韵律特点。

肢体语言是声音的延伸,朗诵陈子昂《登幽州台歌》时,配合适当的手势和眼神,能强化“念天地之悠悠”的苍茫感,但要注意动作必须源于内心感受,避免形式化的表演。

经典作品朗诵示范

以岳飞的《满江红》为例,上阕“怒发冲冠”要读出满腔悲愤,语速由缓至急;“三十功名尘与土”转入深沉内省,声音应适当收敛;至“驾长车踏破贺兰山缺”重新激昂,待从头收拾旧山河”则要表现出坚定信念。

现代诗如舒婷的《致橡树》,朗诵时需把握情感的层次变化,开篇“我如果爱你”要表现出独立姿态;“根,紧握在地下”段落的语气应坚定有力;而“仿佛永远分离,却又终身相依”则需用柔和声线展现深情。

朗诵的当代价值

在快节奏的现代生活中,诗歌朗诵为我们提供了精神栖息之地,通过声音与经典对话,不仅能提升语言表达能力,更能滋养心灵,传承文化,每次认真的朗诵,都是与伟大灵魂的相遇,是对中华文脉的延续。

选择适合自己声音特质的作品很重要,音域宽广者可选《念奴娇·赤壁怀古》这类气势恢宏的篇章;声线柔美者更适合《雨巷》这样的抒情作品,重要的是找到与自身气质相契合的诗歌,让朗诵成为真情的自然流露。

诗歌朗诵是一门需要终身修习的艺术,只有在深入理解作品的基础上,结合恰当的表现技巧,才能让千年前的文字在当下焕发新生,当我们用心灵去感受,用声音去诠释,便完成了与古人的对话,也让诗歌真正活在当下。