家,是心底最柔软的弦,一经拨动,便是余音袅袅,千年不绝,古往今来,无数诗人将这份深沉的情感凝练于笔端,化作一首首动人的诗篇,这些关于家的诗歌,不仅是文学瑰宝,更是我们理解情感、学习表达、乃至安顿自身情感的珍贵资源,就让我们一同走进这片情感的沃土,探寻其魅力所在。

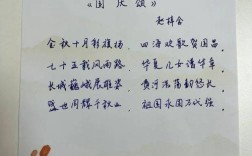

溯源:千年吟唱中的情感共鸣

诗歌中对家的咏叹,源远流长,早在《诗经》时代,征夫思妇的哀愁便已跃然纸上。“昔我往矣,杨柳依依,今我来思,雨雪霏霏。”(《小雅·采薇》)这短短十六字,跨越时空,道尽了戍边士卒离家与归家的复杂心绪,物是人非的沧桑感扑面而来,这里的“家”,是具体的归宿,也是安宁生活的象征。

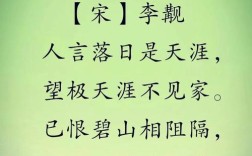

到了唐宋,家的意象更为丰富和深刻,诗圣杜甫在《月夜忆舍弟》中写道:“戍鼓断人行,边秋一雁声,露从今夜白,月是故乡明。”战乱年代,一封家书抵万金,那轮明月因其照耀着故乡而显得格外明亮,家的意义在动荡中被无限放大,成为精神支柱,宋代词人苏轼则在《水调歌头·明月几时有》中,将对弟弟苏辙的思念升华为人间共情,“但愿人长久,千里共婵娟”,家的概念从狭小的物理空间,扩展为血脉亲情与心灵慰藉的共同体。

这些诗歌的创作背景,往往与诗人的个人经历、时代变迁紧密相连,理解一首诗,就如同与诗人进行一场跨越时空的对话,感知他在特定境遇下的喜怒哀乐。

品析:经典诗作中的艺术手法

欣赏家的诗歌,需细细品味其运用的艺术手法,这能极大提升我们的审美能力。

-

意象的营造:诗人很少空洞地呼喊“我想家”,而是通过具体的意象来传递情感,如前文提到的“月亮”,在中华文化中早已成为思乡的经典符号,再如唐代诗人王维的《杂诗》:“君自故乡来,应知故乡事,来日绮窗前,寒梅著花未?”不直接问家人亲朋,独独问起窗前的寒梅,以一物代万情,将对家乡的细微牵挂表达得含蓄而隽永。

-

细节的白描:真挚的情感往往蕴藏于最平凡的细节中,清代诗人蒋士铨的《岁暮到家》中写道:“爱子心无尽,归家喜及辰,寒衣针线密,家信墨痕新,见面怜清瘦,呼儿问苦辛。”母亲缝制的寒衣、新写的家信、见面时的怜惜与问候,这些极具画面感的细节,将母爱与归家的温暖刻画得入木三分,无需华丽辞藻,情感自然流淌。

-

对比的运用:通过时空、境遇的对比,能强化情感的张力,贺知章的《回乡偶书》“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰,儿童相见不相识,笑问客从何处来。”时间上的“少小”与“老大”,人物关系上的“相识”与“不相识”,形成强烈反差,将岁月流逝、物是人非的无奈与感伤表达得淋漓尽致。

-

情景的交融:这是中国古典诗歌的最高境界,诗人的内心情感与外界景物完美融合,马致远的《天净沙·秋思》:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯。”前三句密集的意象铺陈,共同渲染出一种萧瑟、苍凉的氛围,最后一句“断肠人在天涯”点题,景为情设,情因景生,一个漂泊游子对“家”的渴望被推至顶点。

致用:如何将诗意融入生活

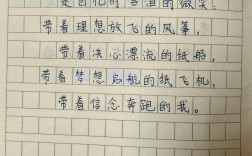

学习这些诗歌,不仅仅是为了背诵和鉴赏,更在于将它们内化为我们自身情感表达与生活美学的养分。

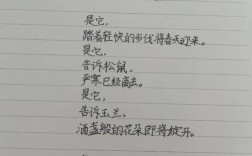

作为情感表达的范本:当我们思念家乡、牵挂亲人时,常常感到词不达意,古典诗词为我们提供了丰富的语料库和表达范式,一句“月是故乡明”,胜过千言万语的描述;一句“慈母手中线,游子身上衣”,瞬间唤起共鸣,在合适的场合,引用或化用这些诗句,能让我们的情感表达更为典雅、深刻。

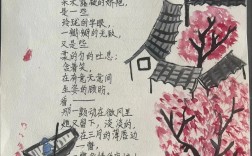

作为生活美学的启迪:这些诗歌教会我们关注生活中的细微之处,母亲的一句唠叨,父亲的一个眼神,家中一顿寻常的饭菜,都可能蕴含着深深的情感,学会像诗人一样观察和体悟,能让平凡的日子充满诗意,我们可以尝试为家人写一首小诗,或是在家居布置中融入一些与“家”相关的诗意元素,让文学之美照进现实。

作为心灵修养的途径:在快节奏的现代生活中,阅读这些关于家的诗歌,是一种有效的精神减压和情感回归,当我们沉浸于“开轩面场圃,把酒话桑麻”的闲适,或感怀于“烽火连三月,家书抵万金”的珍贵时,内心会不自觉地沉静下来,重新审视与家人、与家庭的关系,更深刻地理解“家”的价值与意义。

诗歌中的家,是地理的坐标,是情感的归宿,更是文化的根脉,它不因时代变迁而褪色,反而在每一次吟诵中,获得新的生命,品读这些诗篇,如同进行一次次心灵的还乡,让我们在纷繁复杂的世界里,始终保有那一方温暖而坚实的精神家园。