故乡,是地图上一个具体的坐标,更是心灵深处一片朦胧而永恒的原乡,它牵引着无数情思,也孕育了浩如烟海的诗歌,这些诗篇,如同故乡屋檐下珍藏的老酒,历久弥香,要真正品味其醇厚,便需了解其来处、其匠心与其灵魂。

溯源:诗篇的根系与土壤

每一首关于故乡的诗词,都不是无根之萍,它的诞生,深深植根于作者的生命轨迹与时代风云之中。

了解作者的生平际遇,是读懂诗心的钥匙,当读贺知章“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”,若知他八十六岁方告老还乡,历经半个多世纪的宦海浮沉,便能瞬间触摸到那看似平静诗句下汹涌的时光之浪与生命慨叹,杜甫的“露从今夜白,月是故乡明”,写于安史之乱的离乱途中,兄弟离散,了解他忧国忧民、颠沛流离的一生,才能体会这轮明月承载的不仅是思亲之情,更是对国破家亡、和平安宁的深切渴望。

探究创作背景,则是还原诗歌生长的气候与土壤,李白的《静夜思》,创作于扬州旅舍,一个秋夜,诗人身处繁华却深感孤寂,举头望见明月,那如霜的月光瞬间打通了空间的距离,将他的思绪引向遥远的故乡,没有这个具体的、微小的情境,那份穿越千年的共鸣或许不会如此直接而强烈,马致远的《天净沙·秋思》,“枯藤老树昏鸦”的意象组合,勾勒出的不仅是天涯游子的孤寂,更折射出元代特定历史时期文人前途渺茫、彷徨失路的普遍心境。

品鉴:意象的构筑与情感的密码

故乡诗歌之所以动人,在于它不直白呐喊,而是通过精妙的使用手法,构建意象,传递密码般的深情。

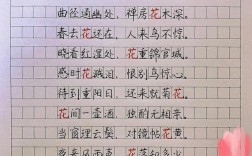

意象的择取与组合,是核心手法,故乡常被物化为具体可感的形象:一轮明月(“举头望明月,低头思故乡”)、一株寒梅(“君自故乡来,应知故乡事,来日绮窗前,寒梅著花未?”)、一捧泥土(“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……”),这些意象成为情感的容器与象征,诗人又善于将意象叠加,如《天净沙·秋思》中九种意象的密集铺排,无需赘言,苍凉萧瑟的意境与断肠之愁便扑面而来。

时空的转换与对照,是另一利器,诗歌常在“过去”与“、“此地”与“故乡”之间架设桥梁,形成强烈的情感张力,王维的“来日绮窗前,寒梅著花未?”,以今日之间,穿越回记忆中的旧日窗前,时空交错间,思念的焦点凝聚于一点,格外深沉,宋之问的“近乡情更怯,不敢问来人”,则是利用心理时间与物理距离的反差,将归乡人既渴望又惶恐的复杂心绪刻画得入木三分。

语言的锤炼也不容忽视,杜甫的“烽火连三月,家书抵万金”,“连”与“抵”字的运用,将战乱的漫长与家书的珍贵形成尖锐对比,力透纸背,现代诗中,如余光中《乡愁》中“邮票”、“船票”、“坟墓”、“海峡”的递进式比喻,将抽象的乡愁转化为可触摸、可丈量的具体事物,构思精巧。

融汇:诗意的栖居与当代的回响

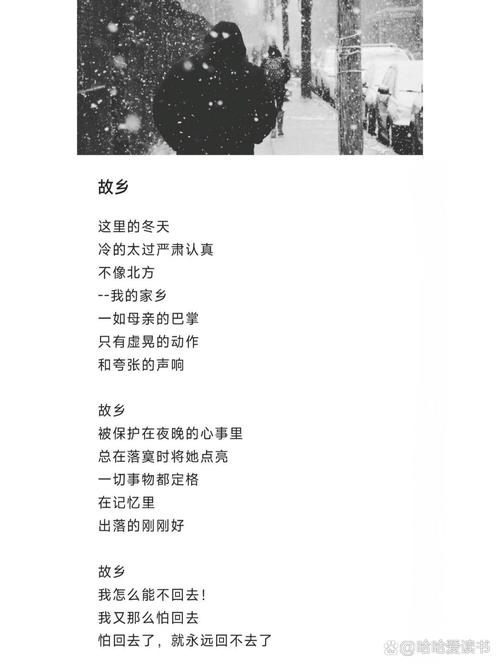

古典诗词中故乡的意象与情感,早已沉淀为我们民族的集体无意识,在当代语境下,这份乡愁并未褪色,而是以新的形式延续。

对于创作者而言,学习故乡诗歌的创作,并非简单模仿意象,关键在于领悟那种将个人具体经验(一窗一梅,一山一水)与普通人类情感(思念、眷恋、认同)相融合的能力,故乡可以是一个地理名称,也可以是一种文化符号、一段童年记忆、一种熟悉的味道,找到属于自己情感的、独特的“意象载体”,是创作的核心。

对于欣赏者与普通读者,这些诗篇的使用方法,在于滋养心灵,获得共鸣与慰藉,在异乡的夜晚,读一首故乡的诗,是与古人情感的隔空握手,也是对自己内心温柔的确认,它们教会我们如何观察与体悟自身与周遭世界的关系,如何将飘忽的情感凝结为可表达、可流传的文字,更重要的是,在快速变迁的时代,这些关于故乡的吟唱,为我们提供了一处永恒的精神锚地,让我们在回望中更清晰地认识自己来自何方,从而更坚定地走向远方。

故乡,因诗歌而被铭记、被升华;诗歌,因故乡而获得最深沉、最澎湃的源泉,当我们吟咏“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁”时,我们不仅是在读崔颢的诗,也是在安放自己那份或许无处安放的缱绻,这便是诗歌的力量——它让个人的乡愁,成为了照亮无数心灵的永恒月光,这份穿越时空的情感联结,正是中华文化血脉延续的生动证明,它值得被每一个寻找精神根源的现代人所珍视与体味。