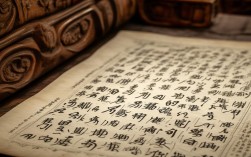

在中华文明的智慧长河中,名言警句如同被岁月打磨的珍珠,璀璨而珍贵,它们言简意赅,却蕴含着深刻的人生哲理与道德规范,是引导人们向善、求知、明理的灯塔,掌握并正确运用这些“简单识字”,不仅能提升个人修养,更能为生活与工作注入深厚的文化底蕴。

溯其源:探寻名言的根脉与灵魂

每一则流传至今的名言警句,都不是无根之木、无源之水,其背后是鲜活的历史人物、特定的时代背景与深刻的思想体系。

-

出处与作者: 了解名言的出处与作者,是理解其深意的第一把钥匙。“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”这句广为传诵的名言,出自北宋名臣范仲淹的《岳阳楼记》,范仲淹不仅是文学家,更是一位心系苍生的政治家,了解他“庆历新政”的改革背景与士大夫以天下为己任的胸怀,才能真正体会这句诗所承载的宏大格局与奉献精神,再如,“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,出自南宋民族英雄文天祥的《过零丁洋》,知晓文天祥在抗元失败后被俘,面对威逼利诱誓死不屈的经历,才能深刻感受这句诗所表达的坚贞不屈的民族气节,它已超越了文字本身,成为一种精神的象征。

-

创作背景: 语境是理解名言的关键,脱离了具体背景,解读便容易产生偏差。“朱门酒肉臭,路有冻死骨”是诗圣杜甫的千古名句,如果不了解唐代“安史之乱”前后尖锐的社会矛盾与民生疾苦,就可能简单地将其理解为贫富差距的描写,而置于历史语境中,我们才能感受到诗人那份深沉的忧国忧民之情与对社会不公的强烈批判,在学习一句名言时,多问一句“它是在什么情况下被创作出来的”,往往能打开一扇通往更深层理解的大门。

致其用:让名言在现代生活中焕发生机

学习名言警句,贵在学以致用,将其内化于心,外化于行,方能真正发挥其价值。

-

个人修养的磨刀石: 名言是自我激励与反思的利器,当遭遇挫折时,想起孟子的“故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨……”,便能获得坚持下去的勇气,将磨难视为成长的阶梯,在得意忘形时,用《论语》中的“吾日三省吾身”来警醒自己,保持谦逊与清醒,将“勿以恶小而为之,勿以善小而不为”作为行为准则,能帮助我们在日常点滴中培养良好的品德。

-

人际交往的润滑剂: 恰当地引用名言,能有效提升沟通的层次与效果,在鼓励朋友时,一句“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”比简单的“加油”更具力量与意境,在阐述团队合作重要性时,引用《周易》中的“二人同心,其利断金”,既简洁又有说服力,在教育晚辈要珍惜时间时,“少壮不努力,老大徒伤悲”远比冗长的说教更能触动人心。

-

内容创作的点睛笔: 对于网站站长、文案工作者或教育者而言,名言警句是提升内容质量的宝贵资源,在文章标题、开头或结尾处巧妙嵌入一句切题的名言,能瞬间提升文章的格调与文化内涵,吸引读者注意,并增强观点的权威性,撰写一篇关于坚持的文章,以荀子的“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”开篇,立意便自然高远。

析其法:品味名言的艺术与智慧

名言警句之所以能历久弥新,与其精妙的创作手法密不可分。

-

修辞的魔力: 大量名言运用了比喻、对偶、夸张等修辞手法,使其朗朗上口,易于传播,苏轼的“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”运用了精妙的比喻,将西湖之美具象化。 “横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”则运用了强烈的对比与对偶,塑造出爱憎分明的鲜明形象,理解这些修辞手法,能帮助我们更好地欣赏其文学美感。

-

哲理的凝练: 名言是高度浓缩的智慧,它们往往直指事物的本质规律,老子的“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”揭示了祸福相依、相互转化的辩证关系,孔子的“己所不欲,勿施于人”则用八个字概括了普世的道德黄金法则,这种凝练性要求我们在学习时,必须结合自身经历与思考,进行反复的咀嚼与体悟,才能将古老的智慧转化为现代生活的指南。

辨其真:以审慎态度对待传统文化

在汲取名言智慧的同时,我们也需具备一定的辨别能力。

- 考据出处,避免误传: 网络时代,信息繁杂,许多名言存在张冠李戴或被断章取义的情况,在使用前,最好通过权威工具书或学术资料核实其准确出处与原文,确保引用的严谨性。

- 理解内核,反对教条: 任何名言都有其时代局限性,我们学习的是其精神内核与方法论,而非将其视为一成不变的教条,应结合当今社会发展的实际情况,进行创造性的转化与发展,让传统文化与现代文明相得益彰。

名言警句是祖先留给我们的宝贵精神财富,它们简单却不简陋,识字更需明理,通过探源、致用、析法、辨真这一系列过程,我们便能与这些跨越时空的智慧对话,让古老的字符在新时代重新绽放光芒,指引我们前行之路,塑造更为丰盈、睿智的人生,作为文化的传播者,我们有责任将这些精华准确、生动地呈现给每一位访客,共同守护和传承这份独特的文化基因。