诗歌,作为人类文学殿堂中最为精炼璀璨的明珠,以其独特的艺术魅力穿越时空,触动着一代代人的心灵,它不仅仅是文字的排列,更是情感、思想与音韵的完美融合,要真正领略诗歌之美,我们需要从多个维度去理解它的构成与内涵。

凝练与韵律:诗歌的形式之美

诗歌最直观的特征在于其形式,与散文、小说不同,诗歌在有限的篇幅内追求极致的表达,它讲究语言的精炼,往往“一字千金”,通过最少的词汇传递最丰富的意蕴,古典诗词中的“推敲”典故,正是这种精益求精的体现。

韵律是诗歌音乐性的灵魂,无论是中国古典诗词严格的平仄、对仗与押韵规则,还是现代诗歌内在的情感节奏,都赋予了诗歌朗朗上口、易于传诵的特质,韵律不仅营造了听觉上的美感,更强化了情感的抒发,使诗歌成为一种可以吟唱的艺术,这种形式上的约束,非但没有限制诗人的才华,反而激发出更具创造力的表达。

意象与意境:诗歌的内核之魅

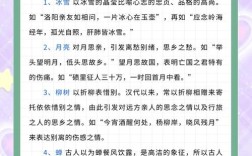

如果说形式是诗歌的骨架,那么意象与意境便是其血肉与灵魂,诗人很少直白地诉说情感,而是借助具体的物象来承载抽象的情思,马致远在《天净沙·秋思》中,通过“枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家”等一系列意象的组合,不着一个“愁”字,却将天涯游子的孤寂凄凉渲染得淋漓尽致。

当多个意象有机地组合在一起,便构成了意境,意境是诗人所创造、读者能沉浸其中的一个艺术空间,它情景交融,虚实相生,能引发读者无限的遐想,阅读李白的“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”,我们眼前不仅浮现出画面,更能体会到诗人对友人绵长深挚的惜别之情,这种通过意象营造意境的手法,是诗歌产生持久艺术感染力的关键。

情感的集中迸发

诗歌是高度凝练的文学体裁,这决定了它必然是情感最为集中的表达方式,它通常捕捉的是诗人情感最澎湃、思绪最深邃的瞬间,无论是“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”的豪迈,还是“此情无计可消除,才下眉头,却上心头”的婉约,诗人都将复杂的心绪浓缩于数行之间。

这种情感的迸发,往往与诗人的个人经历和时代环境紧密相连,了解一位诗人的生平与创作背景,是深度解读其作品的重要途径,理解了杜甫身处大唐由盛转衰的历史节点,目睹国破家亡、民不聊生的社会现实,我们才能更深刻地体会他“朱门酒肉臭,路有冻死骨”中所蕴含的沉痛与悲悯,他的诗,也因此被尊为“诗史”,承载了超越个人的时代重量。

创作手法的多样运用

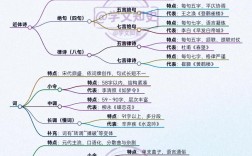

为了达成凝练抒情、营造意境的目的,诗歌发展出了丰富多样的艺术手法,这些手法是打开诗歌艺术之门的钥匙。

- 赋、比、兴:这是中国诗歌创作的经典手法。“赋”是直陈其事,如《诗经》中的叙事段落;“比”是打比方,使形象更生动,如“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”;“兴”是先言他物以引起所咏之词,常用于诗歌开端,营造氛围。

- 象征与隐喻:象征是用具体事物代表抽象概念,如屈原以“香草美人”象征高洁品格,隐喻则是一种隐晦的比喻,如“生命是袭华美的袍,爬满了蚤子”,赋予语言更深层的含义。

- 夸张与用典:夸张是为了强化效果而有意言过其实,如李白的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,用典则是援引历史故事或前人诗句,以简驭繁,增加文化底蕴和表达的深度。

诗歌的鉴赏与传承

面对一首诗歌,我们应如何入手?反复诵读是基础,通过声音感受其韵律节奏,解析关键词句和核心意象,理解其表面及深层含义,结合作者生平与创作背景,探寻诗歌的创作动机和时代印记,调动自身的生活体验和情感积累,与诗歌产生共鸣,完成审美的再创造。

诗歌的使用,早已融入我们的日常生活,它可以是书房中的静心品读,可以是雅集上的高声吟诵,可以是书信往来间的文采点缀,也可以是激励人心的精神力量,在重要的场合,引用一句贴切的诗词,往往能起到画龙点睛的作用。

诗歌是人类精神的共通语言,它源于生活,又高于生活,以其独特的艺术形式,记录着个体的悲欢离合,映照着时代的兴衰变迁,品读诗歌,不仅是文学素养的提升,更是一场与古今中外的伟大灵魂进行对话的精神之旅,在这个快节奏的时代,静心读一首诗,或许能为我们提供一方宁静的栖息地,让心灵获得滋养与升华。