在人类智慧的长河中,名言警句如同被岁月打磨的珍珠,熠熠生辉,它们以最凝练的语言,承载着最深刻的哲理,穿越时空,给予我们启迪与力量,掌握理解与运用这些经典名言的智慧,无异于手握一把开启智慧宝库的钥匙。

探源:理解名言的生命力

一句名言之所以能成为经典,绝不仅仅在于其文字的优美,更在于它扎根于真实的历史土壤和人生体悟之中,探寻名言的出处、作者与创作背景,是真正理解其内涵的第一步,也是避免断章取义的关键。

“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”这句广为传诵的名言,出自北宋文学家范仲淹的《岳阳楼记》,若不了解其创作背景,可能仅将其理解为一种高尚的道德情操,但当我们知道范仲淹当时正经历政治挫折,受友人之托为重修岳阳楼作记,他并未局限于描绘景色,而是借景抒怀,阐发了“不以物喜,不以己悲”的仁人志士之道,最终升华至这句为国为民的终极理想,理解了这份身处逆境却心系天下的胸怀,我们才能更深刻地体会到这句话沉甸甸的分量,它不仅仅是一种情怀,更是一种士大夫的责任与担当。

再比如,鲁迅先生的“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,这是他在《自嘲》诗中的名句,如果不置身于上世纪三十年代白色恐怖的险恶环境,不了解鲁迅先生作为新文化运动旗手所承受的巨大压力与攻击,就很难理解“横眉冷对”所蕴含的决不妥协的战斗精神,若不深知他对青年、对人民的深切关爱,也无法体会“甘为孺子牛”中所饱含的奉献与谦卑,这两者结合,才构成一个完整、立体的鲁迅形象,挖掘名言的历史语境,就是为其注入鲜活的生命力。

活用:让名言成为人生的罗盘

理解了名言的深层含义,下一步便是将其内化于心,外化于行,让这些古老的智慧在当代生活中焕发新的活力。

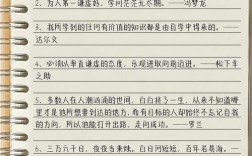

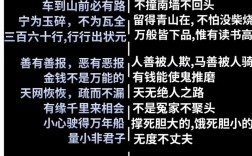

第一,作为个人修养的座右铭。 选择一句与你当前心境或追求高度契合的名言,作为自我激励的格言,譬如,在追求学业或事业进步时,“天行健,君子以自强不息”(《周易》)可以成为驱动你不断前行的内在力量;在面对挫折与困难时,司马迁在《报任安书》中所述“文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》……”的系列典故,则能给予你巨大的精神慰藉与韧性,将名言置于案头、记于日记,时常品读反思,使其精神逐渐融入你的价值观与行为准则。

第二,作为人际沟通的桥梁。 在交流与写作中,适时、恰当地引用名言,能极大地增强语言的说服力与感染力,当鼓励朋友勇于尝试时,可以用“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”(屈原《离骚》);当论述积累的重要性时,“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”(荀子《劝学》)则显得无比贴切,需要注意的是,引用务必精准,且要与所阐述的观点紧密融合,避免生搬硬套,否则会显得空洞。

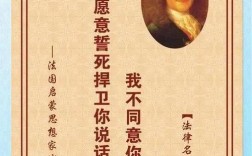

第三,作为批判性思维的起点。 并非所有流传甚广的语句都绝对正确,或完全适用于当下,对待名言,我们同样需要保持独立思考的能力,对“书中自有黄金屋,书中自有颜如玉”这类带有特定时代功利色彩的观点,我们应认识到其历史局限性,汲取其鼓励读书的合理成分,而扬弃其过于功利化的目的,这种审辨式的学习,能使我们与经典建立一种更健康、更平等的关系。

辨析与进阶:领悟表达的艺术

名言警句之所以能深入人心,除了思想深刻,其高超的表达艺术也功不可没,了解一些常见的修辞手法,能提升我们鉴赏与创作的能力。

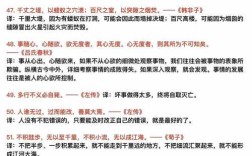

- 对偶: 如“青山有幸埋忠骨,白铁无辜铸佞臣”,工整的对仗,朗朗上口,在对比中彰显了爱情分明的情感,极具韵律美和力量感。

- 比喻: 如“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”(文天祥《过零丁洋》),将赤诚的爱国之心比作照耀史册的“丹心”,化抽象为具体,形象生动,感人至深。

- 夸张: 如“白发三千丈,缘愁似个长”(李白《秋浦歌》),极度的夸张,将无形的愁绪转化为可感的视觉形象,强烈地抒发了诗人内心的积郁,艺术效果震撼。

学习这些手法,不仅帮助我们更好地品味名言的妙处,也能在适当的时机,借鉴其智慧,锤炼我们自己的语言。

经典名言是前人智慧的结晶,是我们共同的精神财富,它们不应被束之高阁,仅供瞻仰,通过探其源、活其用、析其法,我们完全可以让这些古老的文字“活”在当下,融入我们的血脉,指导我们的言行,在这个信息爆炸的时代,让这些经过时间淬炼的真理,成为我们应对纷繁复杂世界时,内心那份最沉静而坚定的力量,我们学习名言,是希望有朝一日,能用自己的生命实践,书写出属于这个时代的新的篇章。