在中国文学璀璨的星空中,诗歌无疑是最为耀眼夺目的星座之一,它以其精炼的语言、深邃的意境和丰富的情感,穿越时空,至今仍在拨动我们的心弦,当我们谈论诗歌时,总绕不开那些滋养了无数心灵的经典之作,而理解一首诗,就如同与一位跨越千年的智者对话,需要我们从多个维度去聆听和感悟。

溯源:探寻诗歌的根脉与灵魂

每一首流传至今的诗词,都并非无根之木、无源之水,它的“出处”构成了我们理解的第一块基石,这“出处”包含两层含义:一是其诞生的时代与载体,二是其作者的生平与思想。

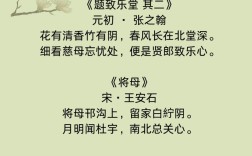

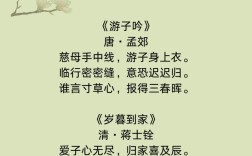

诗歌的载体历经演变,从上古先民口耳相传的《弹歌》“断竹,续竹,飞土,逐宍”,到被孔子删定、收录入《诗经》的“风、雅、颂”;从战国时期屈原笔下充满楚地巫风色彩的《楚辞》,再到汉代的乐府、魏晋的文人诗,直至唐诗宋词的巅峰,以及元曲的清响,了解一首诗所属的文学时期,能帮助我们迅速把握其大致的风格特征与时代精神。《诗经》多以四言为主,风格质朴,反映了周代社会生活的广阔图景;而唐诗则格律严谨,气象万千,展现了盛世的自信与中晚唐的忧思。

比时代背景更重要的,是诗歌的创作者——作者本人,诗人的生平经历、性格气质、哲学观念,会深刻地烙印在其作品之中,读李白,不能不了解他“仗剑去国,辞亲远游”的豪迈与对道家思想的崇尚,这造就了他诗歌中“天生我材必有用,千金散尽还复来”的磅礴气势与奇幻想象,读杜甫,则需要知晓他身处大唐由盛转衰的节点,一生颠沛流离,这种“沉郁顿挫”的人生底色,使得他的诗作如“三吏”、“三别”般,充满了对国家命运与民生疾苦的深沉关怀,被尊为“诗史”,知人论世,是解锁诗歌情感密码的关键钥匙。

深析:走进诗歌的创作情境

在明确了“谁写的”和“大致在什么时期写的”之后,我们需要更进一步,潜入到诗歌创作的那个具体瞬间,这就是“创作背景”,它往往比宽泛的时代背景更为精细、具体,是激发诗人创作灵感的直接导火索。

创作背景可能是一次具体的事件,文天祥的《过零丁洋》,写于他兵败被俘,经过零丁洋,元军逼迫他招降南宋残余势力之时。“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的千古绝唱,正是在这种国家沦亡、个人受辱的极致困境中迸发出来的,其悲壮与坚定,若非置于此背景之下,便难以体会其万一。

它也可能是一段特定的人生境遇或心境,李商隐的大量“无题”诗,诗意朦胧,历来解读纷纭,这与他在牛李党争的夹缝中求生存,仕途失意、情感复杂的个人境遇密切相关,了解他这段郁郁不得志的经历,再读“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,便更能感受到那份至死不渝的执着与无望的哀伤,超越了单纯的爱情,可能蕴含着对理想、对人生的复杂寄托。

它还可能是一处景致的触动,王勃的《滕王阁序》并诗,是即席之作,面对“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的壮美景色,加之自身才华横溢却怀才不遇的感慨,才催生出了“阁中帝子今何在?槛外长江空自流”的历史浩叹,景、情、理在此刻完美交融。

品鉴:掌握诗歌的艺术手法

理解了诗歌的“灵魂”与“情境”,我们还需要一双能够欣赏其“华服”的眼睛——即诗歌的“使用手法”或曰“艺术技巧”,中国古典诗词在有限的字数内追求无限的意蕴,其魅力很大程度上得益于精妙的艺术手法。

意象与意境是中国诗歌的核心范畴,意象是融入了主观情感的客观物象,如“月亮”代表思乡,“杨柳”象征离别,“菊花”寓意高洁,当一系列意象被有机地组合起来,便构成了一个能引发读者无限遐想的艺术境界,这就是意境,马致远的《天净沙·秋思》:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。”连续九个意象的铺陈,没有直接言愁,却共同渲染出一幅凄凉、萧瑟的秋日图景,将天涯游子的孤寂愁苦表达得淋漓尽致。

修辞与表达更是诗人常用的利器。

- 比喻,如李贺的“大漠沙如雪,燕山月似钩”,将沙漠比作白雪,新月比作银钩,形象而奇特。

- 拟人,如李白“相看两不厌,只有敬亭山”,赋予山以人的情感,物我两忘。

- 用典,即引用历史故事或前人诗句,如辛弃疾词中大量运用典故,借古人之酒杯,浇自己之块垒,在有限的篇幅内极大地丰富了内涵。

- 虚实相生,是营造意境的重要手段,柳宗元的《江雪》,“千山鸟飞绝,万径人踪灭”是实写环境的绝对寂静孤独,“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”则由实入虚,那垂钓的已不仅是鱼,更是一种不屈于环境的孤高心境。

致用:让诗歌融入当下生活

古典诗词并非束之高阁的古董,它完全可以在我们的现代生活中焕发新的活力,这就是诗歌的“使用方法”。

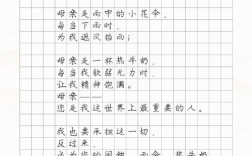

它可以成为我们个人修养的滋养,在喧嚣的日常中,静心读一首王维的山水诗,如《山居秋暝》,“明月松间照,清泉石上流”,能有效涤荡心灵的尘埃,获得片刻的宁静与超然,在遭遇挫折时,吟诵苏轼的《定风波》,“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生”,从中汲取豁达与坚韧的力量。

它也是我们社交表达的升华,在合适的场合,引用一句恰当的诗词,远胜于千言万语的苍白,表达友情,可以用“海内存知己,天涯若比邻”;祝贺新婚,可以用“琴瑟在御,莫不静好”;感慨时光流逝,可以用“逝者如斯夫,不舍昼夜”,这不仅能彰显个人文化底蕴,更能让交流充满诗意与温情。

更重要的是,诗词是我们与民族文化血脉连接的桥梁,通过诵读、理解和感悟这些经典,我们实际上是在参与一场跨越千年的文化传承,是在认同和延续我们这个民族独特的情感表达方式与精神品格。

诗歌,是语言的结晶,是情感的容器,是历史的回响,是智慧的灯塔,它或许不能直接告诉我们如何解决一个具体的技术难题,但它能赋予我们面对难题时的心境与格局,当我们真正学会从出处、作者、背景、手法等多角度去品读一首诗时,我们便不再是简单的读者,而是成为了诗人跨越时空的知己,共同参与并延续着这场永不落幕的精神盛宴,这份由千年文化积淀而来的滋养,足以让我们在纷繁复杂的现代社会中,找到一方宁静而丰盈的精神家园。