漫步于青翠的林间,阳光透过层层叠叠的叶隙洒下斑驳的光点,耳畔是鸟鸣与风过树梢的合奏,此情此景,总有一种情感在胸中激荡,欲借文字喷薄而出,自古以来,森林便是诗人笔下永恒的主题,它承载着生命的奥秘、自然的伟力与人类最深沉的情感,那些歌咏森林、呼唤保护的篇章,不仅是文学的瑰宝,更是跨越时空的生态箴言。

源远流长:森林诗歌的根系与脉络

森林意象在中国诗歌长河中源远流长,其根系深扎于古老的文化土壤,最早的诗歌总集《诗经》中,便已充满了对林木的描绘与情感投射,如《小雅·伐木》篇开篇即言:“伐木丁丁,鸟鸣嘤嘤,出自幽谷,迁于乔木。”这并非简单的劳动场景记录,而是以伐木之声与鸟鸣相和,隐喻着对友情的呼唤与对和谐环境的向往,树木在这里,是人际关系的纽带,也是自然生灵的栖息之所,其存在本身就预示着一种平衡。

至魏晋南北朝,山水诗兴起,诗人开始更自觉地将自然作为独立的审美对象,谢灵运的“猿鸣诚知曙,谷幽光未显”、“岩下云方合,花上露犹泫”等句,细致入微地描绘了深山密林的晨昏景象,展现了森林幽深、静谧而又充满生机的一面,此时的森林,已从比兴的载体,逐渐演变为寄托文人超脱尘世、寻求精神归宿的净土。

唐宋时期,森林诗歌达到鼎盛,诗人们不仅描绘森林的外在之美,更将个人命运、家国情怀与哲学思考融入其中,王维的《山居秋暝》,“空山新雨后,天气晚来秋,明月松间照,清泉石上流”,构建了一个空灵、澄澈的禅意世界,森林是其精神修炼的道场,李白的《访戴天山道士不遇》中,“犬吠水声中,桃花带露浓,树深时见鹿,溪午不闻钟”,则充满了寻仙访道的浪漫想象,森林是神秘与未知的象征。

及至现代,随着工业文明的发展与生态问题的显现,森林诗歌的內涵发生了深刻转变,其重点从审美与寄托,更多地转向对生态破坏的忧虑和对保护的疾呼,诗人的角色,也从自然的欣赏者,转变为自然的代言人。

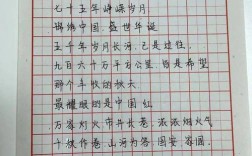

时代回响:经典诗作与创作背景

理解一首森林诗歌,必须回到其诞生的具体历史与个人境遇中,方能体会字句间的深沉意蕴。

以盛唐诗人杜甫的《古柏行》为例,诗中描绘孔明庙前的古柏:“柯如青铜根如石,霜皮溜雨四十围,黛色参天二千尺。”这棵苍劲古老的柏树,象征着诸葛亮忠贞不渝的品格和经世济民的才略,杜甫创作此诗时,正漂泊西南,唐王朝经历安史之乱后由盛转衰,他借咏古柏,既表达了对前贤的无限景仰,也寄寓了自己对国运的深切关怀与个人怀才不遇的悲愤,森林中的古木,在此刻与历史、人格和国运紧密相连,其保护与崇敬,已然超脱了树木本身,成为一种文化精神的传承。

再看现代诗人李少君的《边地》,诗中写道:“……但树桩无言, raw 露着白惨惨的骨节/ 但树桩无言, raw 露着白惨惨的骨节”,这重复的、触目惊心的意象,直指滥砍滥伐造成的生态创伤。“白惨惨的骨节”是森林的尸骸,无声却最具控诉的力量,这首诗创作于中国社会经济快速发展,环境压力日益增大的背景下,诗人以极具冲击力的画面,唤醒人们对森林保护的紧迫感,其创作背景赋予了诗歌强烈的现实批判色彩和生态警示意义。

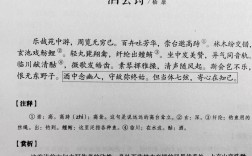

艺术之境:森林诗歌的创作手法

森林诗歌之所以动人,在于诗人运用了丰富的艺术手法,将无声的林木转化为充满情思的意象。

-

意象营造:这是森林诗歌的核心手法,诗人选取森林中的典型物象,如“松”、“柏”、“竹”、“幽径”、“落叶”、“鸟鸣”等,并赋予其特定的情感与品格,松柏的坚贞、竹子的虚心、幽径的深邃、落叶的凋零,都成为诗人内心世界的投射,通过这些意象的组合,营造出或清幽、或壮阔、或孤寂、或生机的意境,使读者身临其境,感同身受。

-

象征寄托:森林与树木常常是某种精神或理想的象征,如前文所述,古柏象征忠贞,松树象征风骨,整片森林则可以象征自然母亲、生命的摇篮,或者未被现代文明侵蚀的原始净土,当森林被破坏,其象征意义便转化为对失去家园、精神沦丧的哀悼。

-

情景交融:优秀的森林诗歌绝非单纯的景物描写,而是“一切景语皆情语”,诗人将自身的情感、思绪融入对森林的描绘之中,使客观景物主观化、生命化,王维笔下宁静的森林,是其淡泊心境的体现;杜甫眼中参天的古柏,是其宏伟抱负的象征;现代诗人笔下泣血的树桩,是其生态忧患的喷发,情与景水乳交融,难以分割。

-

语言锤炼:诗歌是语言的艺术,描绘森林,诗人往往选用精准而富有质感的词汇,用“黛色”形容树冠的浓绿,用“青铜”比喻枝干的苍劲,用“丁丁”模拟伐木的清响,用“嘤嘤”描摹鸟鸣的悦耳,这些凝练而生动的语言,极大地增强了诗歌的形象感和音乐性。

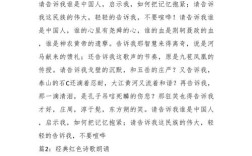

心灵共鸣:如何阅读与运用森林诗歌

对于今天的我们,阅读和传播这些保护森林的诗歌,具有重要的现实意义。

沉浸式阅读,在阅读时,不要急于寻求标准答案,尝试闭上眼睛,跟随诗人的文字,在脑海中构建那片森林的景象——感受它的温度、湿度,聆听它的声音,呼吸它的气息,体会诗人置身于此的心境变化,让诗歌的意境与自身的生命体验产生连接。

作为生态教育的载体,这些诗歌,尤其是反映生态危机的现代诗,是极好的环保教材,它们以情感和审美的力量,而非枯燥的说教,直击人心,能够有效地培养人们,特别是青少年,对自然的敬畏之心与保护意识,可以在自然教育课程、环保主题活动中有机地融入这些诗篇。

激发个人创作,当我们被某片森林或某首森林诗歌深深打动时,可以尝试用文字记录下自己的感受,不必追求格律的严谨,只需真诚地描绘所见、所闻、所感,这个过程,既是对自然的一次深度观察,也是一次情感的梳理与升华,更是对保护森林这一理念的身体力行。

森林,是地球的绿肺,是无数生命的家园,也是人类精神的慰藉之所,从《诗经》中“伐木丁丁”的古老回响,到现代诗中树桩无声的控诉,诗歌始终以其独特的方式,记录着我们与森林的关系,警示着破坏的代价,呼唤着和谐共生的未来,每一首关于森林的诗歌,都是一颗种子,它在心田播下,期待有一天能长成一片思想的防护林,当我们学会用诗人的眼睛去看待一草一木,用诗人的心灵去感受自然的脉动,保护便不再是一句口号,而成为一种内化的伦理与自觉的行动。