诗歌是心灵的花朵,在语言土壤中生长绽放,当孩子们尝试用稚嫩笔触书写诗意时,他们正在与千年文化传统悄然对话,让我们一同走进这个充满韵律的世界,探索如何引导小学生开启诗歌创作之门。

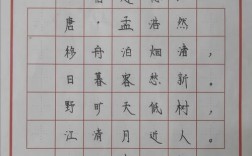

中国古典诗歌源远流长,最早可追溯至《诗经》,这部收录了西周初年至春秋中叶诗歌的经典,原本皆可配乐歌唱。“关关雎鸠,在河之洲”的朗朗上口,正源于其音乐性本质,唐代是诗歌发展的黄金时期,李白、杜甫、王维等诗人创作了大量脍炙人口的作品,李白《静夜思》中“举头望明月,低头思故乡”的直白表达,恰说明优秀诗歌未必需要复杂词汇,真诚情感才是核心。

引导孩子创作诗歌,可从这些经典作品中汲取养分,不妨先让他们理解诗歌与日常语言的区别:诗歌讲究节奏、押韵和意象营造,王维《山居秋暝》里“明月松间照,清泉石上流”,仅用十个字就构建出完整画面,这种凝练表达正是诗歌魅力所在。

现代诗歌创作已摆脱严格格律束缚,更适合小学生尝试,创作教学可从这些方面入手:

培养观察力是诗歌创作起点,鼓励孩子记录日常生活中的细微发现——雨滴落在叶片上的姿态,阳光穿过窗帘的斑驳,甚至食堂里飘来的饭菜香气,日本诗人金子美铃的《向着明亮那方》正是以儿童视角捕捉世界微妙之美的典范。

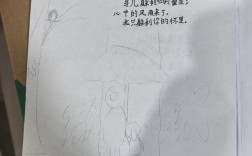

想象力是诗歌翅膀,在儿童世界里,云朵可以是棉花糖,星星可能是天空的眼泪,这种天然联想能力是成人难以企及的创作优势,引导孩子将两种看似无关的事物联系起来:“风是树的梳子,梳理着春天的长发”,这样的比喻往往能产生令人惊喜的诗意。

掌握简单修辞手法能让诗意更浓郁,比喻、拟人、排比这些技巧,完全可以在游戏中学习,例如让孩子为日常物品赋予生命:“我的书包会吃书本,吃得越多,肚子越鼓”,这种拟人化训练,能迅速提升语言表现力。

节奏感培养不容忽视,古典诗歌的平仄规律对小学生或许过于艰深,但通过朗读优秀作品,他们能自然感受语言内在音乐性,泰戈尔《飞鸟集》中“生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美”的韵律,即使不经解释,孩子也能体会其美感。

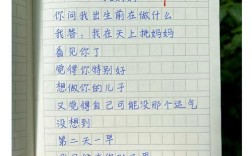

创作主题选择应当贴近孩子生活,校园趣事、家庭温暖、自然观察、友谊情感都是绝佳题材,重要的是鼓励真诚表达,避免套话空话,七岁孩子写下“妈妈的笑容,是冬天里的暖气”,这种源于真实体验的比喻,比任何华丽辞藻都更能打动人心。

在指导过程中,我们需要特别注意这些要点:

珍视童真视角,成人习惯用既定框架看待世界,而孩子却保有独特新鲜感,他们笔下“太阳公公起床太晚,月亮婆婆不肯下班”的想象,恰恰是诗歌最珍贵的品质。

不急于修改“瑕疵”,儿童诗歌中看似不合逻辑的表达,可能正是诗意所在。“我想把笑声装进信封,寄给远方的奶奶”,这种非常规搭配恰恰创造了新鲜意象。

提供多元诗歌范例,除了古典诗词,也可引入顾城《一代人》“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”这类现代短诗,让孩子感受不同风格的诗歌美。

营造安全创作氛围,诗歌没有对错之分,只有表达方式差异,每个孩子都能找到属于自己的诗歌语言,教师和家长需要做的是耐心倾听和真诚欣赏。

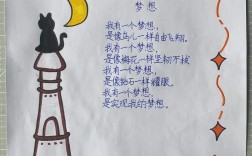

将诗歌融入日常生活,节日时创作祝福诗,季节更替时描写自然变化,甚至可以为心爱的宠物写首诗,诗歌不再是遥不可及的艺术形式,而成为表达情感的自然方式。

展示与分享同样重要,在教室设立诗歌墙,制作班级诗集,组织小小诗歌朗诵会,这些活动能让孩子感受到创作被尊重的快乐。

诗歌教育本质是情感教育和审美教育,当孩子开始用诗意的眼光观察世界,用凝练的语言表达感受时,他们不仅在学习文学技巧,更在培养一颗敏感而丰盈的心灵,清代诗人袁枚在《随园诗话》中强调“性灵说”,认为好诗应直抒胸臆,不事雕琢,这对儿童诗歌创作尤其具有指导意义。

每个孩子天生都是诗人,只是随着成长,有些人逐渐丢失了这份天赋,我们的责任不是教会他们写诗,而是守护他们与生俱来的诗意,当八岁学生写出“春天是大地醒来的哈欠”,我们应当为这生动比喻鼓掌,因为在这短短一行诗中,我们看到了观察、想象和表达的完美结合。

诗歌创作教学最终目的是让孩子发现语言之美,感受表达之乐,在这个过程中,技巧传授远不如心灵启迪重要,让我们陪伴孩子们在诗歌田园中自由奔跑,相信他们终将找到属于自己的声音,唱出独一无二的心灵之歌。