诗歌,是中华文化宝库中璀璨的明珠,也是小学阶段语文教育的重要组成部分,它用精炼的语言、丰富的想象和优美的韵律,为孩子打开一扇通往文学与美学的窗口,让孩子从小接触诗歌,不仅能提升语言能力,更能滋养心灵,培养审美情趣。

诗歌的源头活水:出处与作者

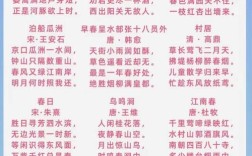

中国诗歌的源头是《诗经》,它收录了从西周初年到春秋中叶的诗歌,共三百零五篇,分为“风”、“雅”、“颂”三部分。“风”是各地民歌,是其中最富有生命力的部分。“关关雎鸠,在河之洲”的吟唱,就出自《诗经·周南·关雎》,到了战国时期,南方楚地产生了以屈原《离骚》为代表的“楚辞”,其句式灵活,充满浪漫的想象,开创了中国诗歌的另一个传统。

唐诗宋词,是中国诗歌史上的两座高峰,唐代,李白以其天马行空的想象和豪放不羁的个性,被誉为“诗仙”,他的《静夜思》“床前明月光,疑是地上霜”几乎成为每个中国孩子的启蒙诗句,杜甫则心系家国,诗风沉郁顿挫,被尊为“诗圣”,他的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”同样充满了童趣与画意。

宋代,词的创作达到鼎盛,苏轼(苏东坡)拓宽了词的意境,他的《水调歌头·明月几时有》既有“明月几时有,把酒问青天”的豪迈,也有“但愿人长久,千里共婵娟”的温情,李清照的词则婉约细腻,前期多写闺阁情趣,如“知否,知否?应是绿肥红瘦”;后期历经国破家亡,词风转为沉痛。

为小学生选择诗歌,应从这些经典名篇中挑选那些语言浅近、画面感强、情感真挚的作品,让孩子首先感受到诗歌的音韵美和意境美。

时代的声音:创作背景的浅层理解

理解诗歌的创作背景,能让孩子更好地体会诗中的情感,但面向小学生的教学,不宜过于深究复杂的历史事件,而应侧重于与孩子生活经验相关联的情感共鸣。

教学李白的《赠汪伦》“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”,可以简单讲述这是李白写给好友汪伦的送别诗,重点引导孩子体会朋友之间真挚的友谊,这种情感是跨越时空、孩子们能够理解的,再如,教学孟浩然的《春晓》“春眠不觉晓,处处闻啼鸟”,可以引导孩子想象春天早晨醒来,听到窗外鸟鸣的惬意感受,而不必过多涉及诗人当时的仕途失意。

对于高年级的学生,可以适当引入一些简单的背景知识,比如学习杜甫的《闻官军收河南河北》,可以简要说明这是诗人在听到持续多年的战乱终于平息的喜讯后所作,所以诗中充满了“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡”的狂喜,将诗歌与具体的历史情境建立浅层的、情感上的联系,有助于深化孩子的理解,但核心是激发兴趣,而非知识灌输。

诗歌的运用:融入生活与学习

学习诗歌,不应止于背诵,让诗歌融入孩子的日常生活和学习,才能真正发挥其价值。

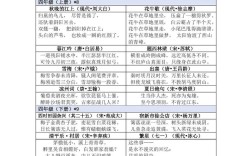

一是情境化诵读。 不要让孩子枯燥地死记硬背,可以在春天带他们去公园,一边感受拂面杨柳风,一边诵读《咏柳》“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”;在夜晚望月时,一起吟诵《古朗月行》“小时不识月,呼作白玉盘”,让诗歌与真实场景结合,记忆会更深刻,体会也更真切。

二是创造性表达。 鼓励孩子根据诗歌内容进行绘画、编故事或进行简单的仿写,学了骆宾王的《咏鹅》,可以让孩子画一只白毛红掌的大白鹅;读了高鼎的《村居》“儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢”,可以让孩子描述自己放学后的欢乐时光,这个过程是将输入转化为输出,是极具价值的创造活动。

三是游戏化积累。 可以举办家庭或班级的“诗词大会”,开展“飞花令”等趣味游戏,在竞技和合作的氛围中,激发孩子积累诗歌的兴趣,将诗歌学习变成一件好玩的事。

艺术的奥秘:鉴赏与表现手法

引导小学生欣赏诗歌,可以从一些直观的艺术手法入手。

意象是诗歌的基本元素,所谓意象,就是融入了诗人主观情感的客观物象,马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”连续使用了多个意象,共同营造出萧瑟苍凉的秋日氛围,可以引导孩子找出诗中的意象,并说说这些意象带给自己什么样的感觉。

比喻和拟人是儿童诗歌中最常见也最易理解的手法,李白用“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”来比喻庐山瀑布的雄伟;贺知章用“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”将春风拟人化为一位灵巧的裁缝,这些手法让诗歌变得生动形象,充满奇趣。

韵律和节奏是诗歌音乐美的来源,中国的古典诗词讲究平仄、对仗和押韵,读起来朗朗上口,即使孩子不完全懂得其中的规则,也可以通过有节奏的诵读,感受这种音韵的和谐与流畅,杜甫的《绝句》“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天,窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”,对仗工整,节奏明快,本身就是一首悦耳的乐章。

在小学阶段引入诗歌,核心在于“浸润”而非“灌输”,我们不必急于要求孩子理解每一首诗的微言大义,更重要的是为他们播下一颗美的种子,让他们在诵读中感受语言的韵律之美,在想象中描绘画面的意境之美,在体会中触碰情感的真挚之美,当诗歌的泉水悄然流过孩子的心田,它所滋养的,将不仅是语文素养,更是一颗能够感受生活、欣赏世界、丰盈而敏感的的心灵,这份古典文化的馈赠,将成为他们一生受用的精神财富。