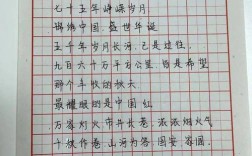

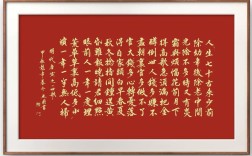

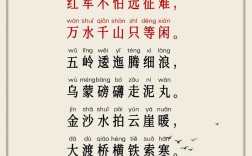

红军不怕远征难,万水千山只等闲。 五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。 金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。 更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

——毛泽东《七律·长征》

这首气吞山河的壮丽诗篇,以雷霆万钧之势勾勒出二万五千里长征的雄浑画卷,当我们品读这些凝聚着血与火的诗句时,仿佛能听见赤水河的汹涌涛声,看见泸定桥的铁索寒光,长征题材的诗歌不仅是中国文学史上的瑰宝,更是中华民族精神的重要载体。

铁血诗魂:长征诗歌的创作源泉

长征诗歌的诞生与红军战略转移的历史背景密不可分,1934年至1936年间,中国工农红军在生死存亡的紧要关头,完成了一次史诗般的战略大转移,在这段充满艰险的征程中,红军将士以惊人的意志和智慧,翻越雪山草地,穿越枪林弹雨,用生命和热血书写了人类历史上的伟大奇迹。

这些诗歌的创作者身份多元,既有毛泽东、朱德等领导人,也有普通红军战士,他们在行军途中,在战斗间隙,用最质朴的语言记录所见所感,比如彭德怀的《突破腊子口》:“峭壁插云霄,悬崖接天高,我军冒弹雨,奋勇夺天险。”就是直接在战场上的即兴创作。

值得注意的是,许多长征诗歌都带有鲜明的纪实特征,陈毅的《梅岭三章》写于1936年冬,当时他被围困梅山,伤势严重,在草莽间埋伏20余日,自忖不得脱身,遂写下“此去泉台招旧部,旌旗十万斩阎罗”的豪迈诗句,这种在生死关头迸发的创作激情,使这些作品具有震撼人心的艺术力量。

诗艺探微:长征诗歌的创作技法

长征诗歌在艺术表现上独具特色,其创作手法值得深入探讨。

意象营造方面,这些诗歌善于选取具有典型意义的自然景物,如毛泽东《忆秦娥·娄山关》中“苍山如海,残阳如血”的描写,将自然景观与战争氛围完美融合,创造出雄浑悲壮的意境,雪山、草地、铁索、雄关等意象反复出现,构成了长征诗歌特有的意象系统。

语言运用方面,诗人们常采用夸张、对比等修辞手法。“红军不怕远征难,万水千山只等闲”中,“万水千山”与“只等闲”形成强烈对比,凸显红军蔑视困难的大无畏精神,又如“五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸”,通过比喻和夸张,将险峻山岭化为细浪泥丸,生动表现红军的英雄气概。

格律创新方面,长征诗歌在传统诗词形式上有所突破,虽然多数作品仍遵循古典诗词的格律规范,但在用韵、对仗等方面都体现出时代特色,比如使用现代词汇入诗,在保持韵律美的同时增强表现力,使传统形式焕发新的生机。

薪火相传:长征诗歌的鉴赏方法

要深入理解长征诗歌,需要掌握正确的鉴赏路径。

首先应当建立历史语境,阅读《清平乐·六盘山》时,需了解1935年10月红军翻越六盘山的重要意义,当时长征接近尾声,毛泽东站在六盘山顶极目远眺,写下“今日长缨在手,何时缚住苍龙”的豪言,这种历史背景的理解能帮助我们把握作品的情感基调。

其次要注重情感体验,肖华的《长征组歌》中“风雨浸衣骨更硬,野菜充饥志越坚”这样的诗句,需要读者用心感受其中蕴含的革命乐观主义精神,通过想象置身于当年的艰苦环境,才能真切体会这些文字的力量。

还可以进行对比研读,将不同时期、不同作者的长征诗歌放在一起比较,会发现各自不同的艺术特色,比如同样描写雪山,不同诗人的观察角度和情感表达各有千秋,这种比较能丰富我们的审美体验。

继往开来:长征诗歌的当代价值

在新时代背景下,长征诗歌依然具有重要的教育意义和艺术价值,这些作品不仅是革命历史的艺术记录,更是民族精神的艺术结晶,它们教导我们如何在逆境中保持信念,在困难面前坚守理想。

当前,许多学校将长征诗歌纳入教材,通过组织诵读、创作等活动,让年轻一代在诗词中感受长征精神,在社会层面,这些诗歌也成为激励人们攻坚克难、奋发向上的精神动力。

从文学发展的角度看,长征诗歌开创了革命现实主义与革命浪漫主义相结合创作方法的先河,对后来的文学创作产生了深远影响,这种将个人情感与时代精神相融合的创作理念,至今仍值得文学工作者借鉴。

当我们重读这些历经岁月洗礼的诗句,依然能感受到那份穿越时空的精神力量,正如毛泽东在《七律·长征》中所展现的,真正的诗篇从来不只是文字的组合,而是生命与理想的交响,在这个充满挑战的时代,长征诗歌将继续以其独特的光芒,照亮我们前行的道路。